【藝術人語】

我和71歲、戰後國際藝壇最具影響力人物之一的John M Armleder的話匣子,是由他的長辮子開始的。「我四十多歲開始留辮子,它本來更長更粗的。歲月不饒人,老了,辮子越來越幼,亦即我的頭髮越來越少。」Armleder挺拔身子、把辮子撓在胸前回話,活像「教父」的口吻不變,他半世紀追尋藝術自主自我的姿態也從來未變過。

我戲謔清朝中國人也留着跟他一樣的辮子,他霸氣說他就是自己的朝代,我們也由藝術談到人生。

作為戰後的新生藝術家,生於1948年瑞士日內瓦的Armleder坦言,他植入了解放和自由的基因。早於創立前衞組織Ecart Group把Andy Warhol介紹到歐洲,與同路人創作帶有激浪派(Fluxus)精神的即興作品前,十多歲的Armleder就因拒服兵役而被判入獄七個月。後來他的人生考驗更活像其讓人眼花繚亂的作品,跌宕而多變:面對接手家族生意還是浪蕩藝壇的抉擇、女友車禍身亡、摯愛移情別戀、不只兩次死過翻生等等讓踏入古稀的他確信:自由價更高。

沒有風格 也是一種風格

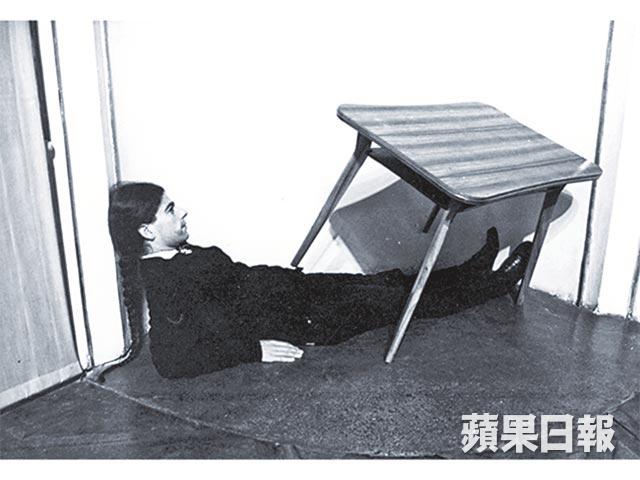

半個多世紀以來,他一直以「無風格作為最強烈個人風格」自居,更以「超級市場式」(supermarket of forms)創作哲學行走江湖,抽象繪畫、極少主義雕塑、設計師家具等等共冶一爐,他甚至曾試過將別人的作品拿到了自己的展覽上展出,即興至上,開心無價。

「就算畢加索都有專屬時期的風格,但我整輩子都沒有。我最早期的作品甚至不簽名,也從不落主題,現在落款和主題也是商業需要。」Armleder說自己從不回看自己作品,家裏也找不到自己的作品,創作變成生理需要。他於1986年代表瑞士參加威尼斯雙年展,他也算是最早的slash族吧,既是行為藝術家、畫家、雕塑家、藝術評論家,也是策展人。

Armleder說話風趣自若,想不到卻是個被死神招手不只一次的戰士。2009年他切除了致命的腦瘤,談死過翻生時,他透露去年又經歷一次大病逃出醫院。「我在醫院足足住上一年多,我不能夠閱讀、看電腦,只能思考,這或許是好事,可以專心地想人生究竟是甚麼?」

瀕死的經歷,有沒有改變你的人生觀或創作哲學?我問。

「人每分鐘、每天的想法都在變,很難界定與某件事有關。大件事造成小影響,微細事情反而會造成很大的變化,這是很真實的。」Armleder 12歲就認識無聲樂曲《4分33秒》的創作者John Cage,並深受他的影響。

「你永遠不知道甚麼影響你的生命,你也不會知道生命會甚麼時候受到影響。」Armleder說,扭轉他人生的唯一事件,是他一位女朋友死於車禍,那時他約四十歲左右。

「如果不是這女友離去,五年後我不會認識我後來的前女朋友。當我遇到腦病時,她一直照顧我,我經常想:『她比我年輕很多,怎忍心要她照顧我?我不時都這樣說,結果她真的認識了別人。』」Armleder口中的前女友,正是女藝術家Mai-Thu Perret,而她移情別戀的,竟是Armleder的男助手。

「他們後來生了個女,我還當上契爺。」Armleder豁達地說,懶理在旁的我臉上現出一個感嘆號。最爆是,Armleder這次來港是應畫廊MASSIMO DE CARLO出席他首個香港個展「Clown's Way」的開幕,Mai-Thu Perret在毗鄰的Simon Lee畫廊個展剛巧也同日開幕,Armleder說訪問後也會去看看舊愛的作品。

「都甚麼歲數了,還有甚麼看不開?」老天爺的劇本,或許是人間最有娛樂性的藝術。都說藝術家的經歷就是他的資產,似乎Armleder的「人生價值」幾豐厚。

事實上,Armleder的家族(Le Richemond)五代都經營酒店業務,他笑指,爸爸並不擔心自小愛塗鴉的兒子會當上藝術家。

「要成為真正的藝術家多難?就讓他去藝壇闖吧,反正最後他都會受挫回巢,替家族繼續管理生意。」思想傳統的Armleder爸爸應該想不到,比Armleder更artistic的哥哥接管了家族生意做了酒店大亨,Armleder真的排除萬難,成為全職而影響一代又一代的先鋒藝術家。

逆權收監 「最強人生經驗」

「我記得我的油畫處女作是十歲時創作的,替一所共產黨的教堂畫示威遊行用的大海報。只此一次畫政治宣傳品,我一生只做我愛做的作品。」Armleder認真地說。或許這種無可挑戰的自我才能練就一位偉大的藝術家,正所謂初生之犢不畏虎,Armleder當然也沒有後悔為對抗強權而坐監,更形容監獄的生活是他人生最強烈經驗。

「監獄環境非常差,所有窗都被關起來,沒有完備的廁所。我是最年輕的囚犯,與另外的重犯包括殺人犯、軍事重犯四人同倉。因為沒有人肯當獄卒,而大部份釋囚又找不到工作,於是政府就順理成章地安排釋囚當獄卒,一半獄卒會欺凌囚犯作為報仇,有一半會理解淪落人而加以照顧,在監獄裏的幾個月我看透了人性。」Armleder一臉從容地聊囚牢之苦,同時讓他感到自由可貴的經驗。

「你可以說我是半嬉皮、半無政府主義者、半左翼人士,我需要創造一個新世界。」

1967年畢業於瑞士日內瓦藝術學院後兩年,Armleder便與兒時好友Patrick Lucchini和Claude Rychner在日內瓦創立了前衞的Ecart Group,創作帶有激浪派精神的即興作品。Ecart Group有自己的展覽空間,來交流的重量級藝術家包括Joseph Beuys和Andy Warhol等,那時是最潮的圍爐組織。

伴隨着持久的幽默和觀念化的挑釁,Armleder古稀之年仍創作不斷,繼續讓人「估佢唔到」。

Armleder記得,對上一次來港,香港還是由英國管治,想不到這次再來,香港變了天。他說本來要取消香港之行,當時仍未爆發疫情。「不是擔心放催淚彈危險,我只是不想在香港面對社會時艱時,我卻只顧開畫展衣香鬢影。」

年輕時為自由而甘願坐監,那Armleder有甚麼跟香港為自由民主抗爭的年輕人講?

「Go ahead!」Armleder再補充:「要我評論另一個地方時政有點為難,因為我不屬於這裏,所有評論都太過容易又有點不負責任,但我覺得重要是,香港人特別是藝術家可以有自由,表達他們想表達的。」

「Clown's Way」 – John Armleder個展

Massimo De Carlo

日期:即日至 3月5日

時間:星期一至六10:30a.m- 7.00p.m

地點:中環畢打街12號畢打行三樓

採訪:鄭天儀

攝影:徐振國

(部份圖片由MASSIMO DE CARLO提供)