小朋友對錢毫無概念,怎樣好好地用錢?家長不教,小朋友就不會突然明白。每年農曆新年後收到一堆利是錢,讓不少小朋友在一夜之間成了暴發戶,誘發買玩具的心魔一浪接一浪。社工表示,要教小朋友好好管錢,必須先教他們好好管心,而最好的工具是透過桌遊加繪本,學習金錢觀念和模擬理財。

用錢,在很多小朋友眼中只是一個「㩒」和「嘟」的世界。小朋友扭買玩具,若媽媽說無錢,精靈的他馬上會說「去㩒咪有囉」,因為他真以為銀行櫃員機是自動吐錢的機器。「嘟」就更方便了,小學生拿着一張八達通,在小賣部嘟一下,買一包朱古力。誰知旁邊的同學仔一擁而上,小學生慷慨解囊,給每人都嘟了一下,心想「媽媽說要分享」,結果八達通就成了負數。

分享是美德 碌爆八達通

香港保護兒童會社工尹詠嵐表示,上述兩種情況在小朋友的世界經常出現。有些小孩物慾甚強,為買玩具會扭計、大喊、甚至失禁來逼父母就範。香港在兒童理財發展的步伐較慢,家長一般自覺已供給子女生活所需,很多人都認為子女太小、毋須給零用錢,「造成很多小朋友對金錢毫無觀念,自然也不會知道甚麼是過度消費。小朋友都會經常碌爆卡,即八達通。」

「他們第一筆大收入就是利是錢,通常過年假期後就成了暴發戶。」她說,對於這筆不勞而獲之財,小朋友要麼就嚷着要買玩具,要麼就被媽媽沒收所有利是錢。這兩種情況都不能讓他們學懂理財,只會徒添爭執。「中國人常說『講錢傷感情』,但我卻認為家長應及早跟子女講錢,讓他們擁有正確的金錢觀及理財態度。」尹詠嵐認為,小至5歲已可以開始引入金錢概念,「因為這個年紀開始懂得數數目,能認得硬幣,也有購買意識。」

先買需要 後買想要

她表示,桌遊和繪本是兩個很好的工具讓小朋友理解抽象的金錢觀念。其中,有關理財的桌遊就恍如運用金錢的情景遊戲,讓他們在遊戲中親身操作消費、儲蓄甚至投資。繪本則透過故事來說明金錢的局限。

和小朋友「講錢」,尹詠嵐建議先讓他們學習分別「需要」和「想要」,然後透過填寫理財周記,讓他們學習訂立儲蓄目標,並用自己的勞力去賺取金錢來達成目標。這能讓他們明白金錢得來不易,每一分一毫也應該珍而重之,「先買需要,後買想要」。

「我們常說『管錢先管心』,兒童理財教育其實是教心態,包括他們在物質面前的自律性、自控能力,儲蓄就更是一種延遲滿足的訓練,習慣儲蓄的小朋友將來很少會出現過度消費的問題。」

香港保護兒童會得到滙豐香港社區夥伴計劃資助,連續第二年舉辦相關理財計劃,向5至12歲小朋友教授健康理財習慣。今年該會會教小朋友網上理財,查看月結單,更會租用咖啡室一天,讓他們親身參與銷售,體會工作的辛苦。

邊玩邊學使錢

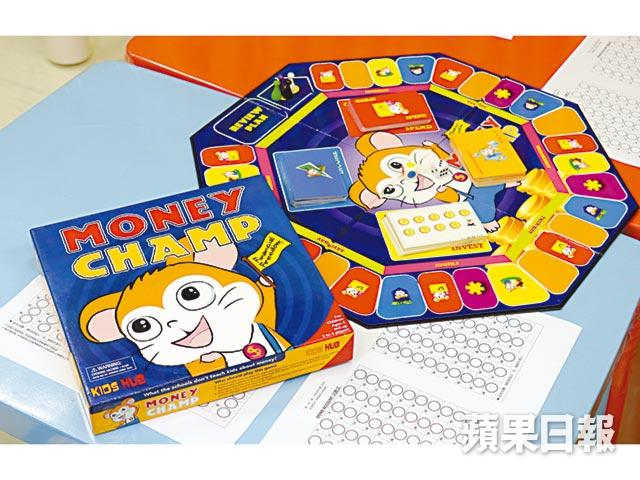

【桌遊】Money Champ

玩家:2-4人

適合年齡:4-16歲

透過玩家在各情景下如何使用消費卡、儲蓄卡,從而建立小朋友對使用金錢的概念。遊戲還設有投資、機會、個人成長卡,玩家能模擬投資操作,個人成長卡則讓他們明白知識可以換來財富。整個遊戲組合分三個階段,隨小朋友年齡讓他們學懂:儲蓄及有效分配金錢、理性及聰明消費、令金錢成為自己的僕人。

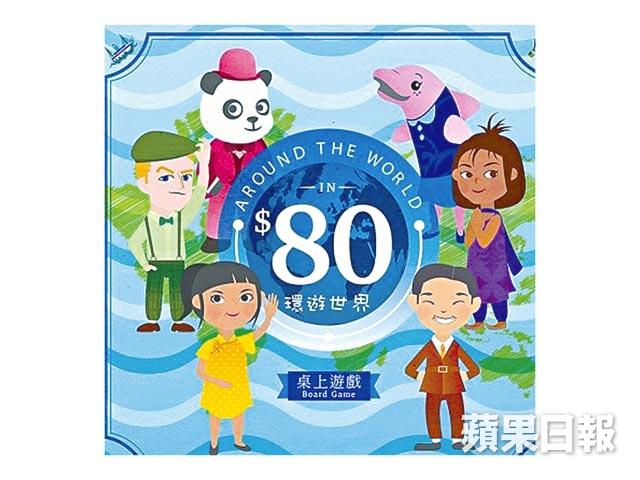

【桌遊】$80環遊世界

玩家:2-6人

適合年齡:9歲以上

各玩家先集中由香港出發,利用錢幣卡、存款獎勵卡,並善用每月的工資(本錢)決定如何買旅票,到不同的國家旅遊。遊戲亦設有利息功能卡,讓小朋友明白存款可換來利息,增加財富來達成夢想。最先完成整個環遊世界旅程、儲齊八個國家的明信片的玩家勝出,成為旅遊達人。

【繪本】《阿德的心願》

適合年齡:5歲以上

金錢並非萬能。未懂事的阿德誤以為有了金錢可以買下一切,努力把爸爸給他的零用錢存起來。有一天,他捧着一大堆錢幣去雜貨店,向店舖爺爺說要買「朋友」,結果被爺爺責罵了一頓。爺爺教他若想要朋友,應該開放自己的內心,又告訴他有些東西是金錢買不到的,例如善良的心、健康和笑容等等。

培養用錢態度 學生都要「應急錢」

12歲的譚浩隆剛升上中一,他早在小學四年級的時候便有零用錢,當時媽媽每天給他20元。他說那時自己不明白儲蓄的意義,因此經常將零用錢花光,「我讀的小學沒有小賣部,午飯由媽媽付錢給學校飯商,所以在校內是沒有消費的。我的零用錢多數用來醫肚,放學後經常去麥當勞,或用來買魚蛋,因為這些都是我喜歡的食物。」

學格價 每周儲$20

浩隆說,自從參加「理」有「錢」途計劃之後,他學懂理財概念,明白要預留「應急錢」以備不時之需。「突發的事,例如學校出通告說班會、旅行要交錢,但我又忘記將通告交給媽媽,這些情況下我就可以先用自己的儲蓄,將錢交給老師,這就不會遲交。」現在浩隆的零用錢改為每周發放,每周有200元。升中之後,午飯可以和同學到校外的餐廳用膳,但他也嚴限自己的消費,亦學會格價,盡量每周只用180元,留下20元作儲蓄。

尹詠嵐表示,小朋友由6歲開始便可以擁有零用錢,「給零用錢之前,家長要先做好子女的心理教育,教好儲蓄的重要。子女若出現用錢態度偏差,家長也能及時糾正,總好過長大了才出現沉溺消費的問題。」

採訪:譚暉

攝影:劉永發