【港情港趣】

「在香港受教育,你會知道人生選項有1、2、3。但旅行話你知,除了1、2、3還有A、B、C和I、II、III,不同人告訴你各種想像不到的生活可能性,那是最值錢的。」

──「義遊」創辦人鄧緯榮

正想問八十後的「義遊」創辦人鄧緯榮何以英文名改做Bird?中環碼頭的天空上,出現了一隻悠然翱翔的巨鷹。逆風下牠把拍翼速度減慢,甚至不拍翼省着力在空中定點,不與強風硬拼,轉風向才借力再振翅衝上雲霄,動作完美得像一場表演。

曾經,鄧緯榮也像一隻鷹,但漫無目的、缺乏方向,甚至遍體鱗傷。一次旅行改變了他,與朋友合作成立社企「義遊」,更毅然辭去教書工作,全力藉旅行改變人心。

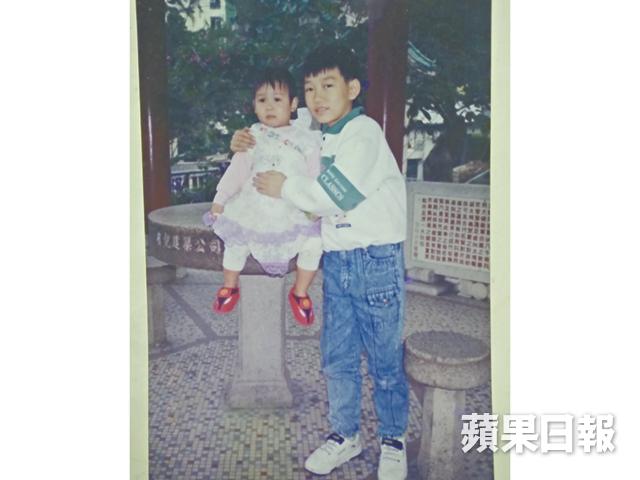

生於番禺農村,鄧緯榮六歲來港定居,那是一九八九年六四事件翌年。「我敢講,香港所有範疇的社會問題我都親身經歷過:精神健康、貧富懸殊、新移民文化衝突、殘疾,那種慘不能言喻。」綜援族的鄧緯榮記得,父親在他中四那年離世,母親躁鬱症入院,家裏銀行戶口被凍結,他在櫃桶底摷到一張廿蚊紙,與相依為命的妹妹籌謀過年,「情景就好似《再見螢火蟲》那兩兄妹。」

還未夠慘,鄧緯榮原來小時候在內地左眼受傷,只剩一成視力,樂觀的他不忘自嘲:「好處係買隱形眼鏡半價。」最後,連妹妹都被送進保良局。回憶過去,鄧緯榮輕嘆:「我咁樣都可以正正常常長大都幾好彩。」

萬念俱灰下的他曾經叩問:「人生有乜意義?」直到他中學的生物老師恭喜他,扭轉了他的命運。

「她告訴我『鳳凰涅磐』的故事,恭喜我說人生低潮反而是拆毀重建自己的機會。那刻,世界沒變,客觀處境一樣,但我解讀世界的方式不同了,我的世界也不一樣。」

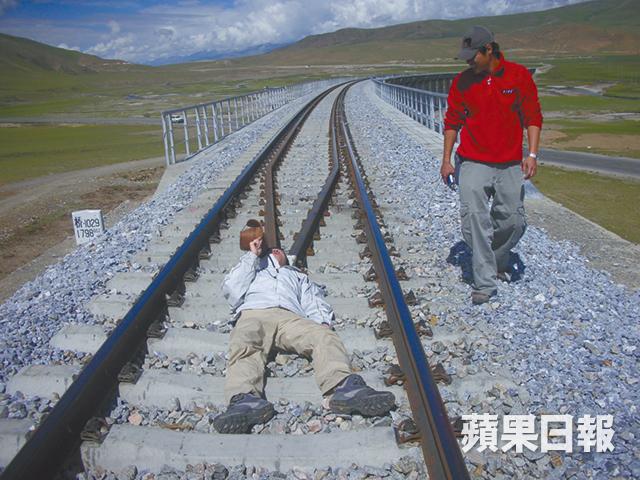

首遊西藏 學懂一個人去旅行

很難想像,如今周遊列國的鄧緯榮,曾經認為護照比任何東西奢侈,只靠National Geographic帶獨眼去旅行。「作為窮L,自小覺得旅行遙不可及,出國更被剔除於我的人生選項。」大學畢業他拿着替人補習賺取的第一桶金幾千元,策劃了首次背包旅行,到西藏二十日,從此改變他的一生。

旅途上他認識了如今仍稱兄道弟的死黨,告訴他:「一個人去旅行是人生必修科。」

「哪有錢?」Bird回他。

「唔使好多錢,越窮越風流。」朋友在越南浪遊了一個月,只花了兩千元,Bird隨即效法,由旺角開始,坐巴士到胡志明市。「我終於明白窮風流是甚麼意思,窮的確限制了一些可能性,但只要有想像空間,會給予你更多的選擇。」

童年的人生是很有限制的,旅行讓他跳出井底,追求無限。

每次浪遊世界,他都帶着一顆冒險的心,十三年去了廿多個國家,北韓、冰島、匈牙利、肯雅、西藏等,去極地探險,去墳場思考人生。他認為旅行最啱做的不是打卡、鳩嗚,而是挑戰既有思維,擴闊對生活的想像。

「我試過去法國探在蒙古認識的朋友,一星期住了七個朋友屋企,由最細的宿舍到郊區大宅,他們在法國念藝術或哲學,會取張大紙在草地潑墨,或者對住個火爐寫生,回來後我簡直覺得自己識畫畫。」鄧緯榮回憶,朋友向屋主提出大夥兒去爬樹,屋主欣然同行。「那刻我明白,華人對客人的尊重來自關心;法國人對客人的尊重來自對自由的容許。」這次經歷讓他對尊重有了不同的理解,是一堂課。

八千元成立社企 培訓國際義工

認同「知識改變命運」的鄧緯榮在科大畢業後決定投身教育界,但他更相信讀萬卷書不如行萬里路,同時與七位年輕朋友成立「義遊」,透過招募「國際義工」當實習生,以當地人視野和同理心探索世界之大。

「我們八個年輕人每人投資一千元,登記註冊『義遊』為社團。」鄧緯榮回憶八人技能和專業範疇不同,卻有着同一信念。我笑他們像八仙過海、各自獻技,他修正我說:「現在更貼地一點應該講兄弟爬山,各自努力。」

自謔「教書佬」的鄧緯榮於「義遊」運作至第四年,為家人及自己預留兩年的生活費,便辭職專心營運機構。「其實都係利益計算,因為自由值錢過我賺回來的錢,再做下去太安逸,再唔走就唔會捨得走。」

發展下來,有十年歷史的「義遊」已相當有規模,參加者可從過百個國家約四千個工作營挑選自己感興趣的範疇,當中包括環境保護、文化節慶等。像「義遊」剛公佈培育社創新血的「賽馬會特義公民計劃」,隨即便有六百人報名。

「有學生參加海龜保育工作留守海灘,靜候牠們下蛋,是無言的生命教育;又有孩子到蒙古與當地的孤兒在草原上一起生活,對天地人有新的領悟。」我看過參加者以文字記錄做國際義工的心路歷程,不少都說自己開了竅。

「細個可能捱開,去旅行我都特別鍾意捱,自得其樂。」鄧緯榮最懷念昔日的窮風流。「回不去了,心境、時代都不同。以前去伊朗,用地圖劃路線,無智能電話和WiFi上網的年代浪漫好多。」為了年輕人重溫浪漫,他特意安排特別任務:在布拉格隨機跳上一輛巴士,半小時落車後去探索當地社區藝術;或者到墳場看墓誌銘。

「講社會創新,現在社會創傷中,但青年仍然對世界好奇,如何令青年的力量凝聚、發揮到影響社會?」相信教育,更信以生命影響生命的鄧緯榮說:「做Educator(教育家) 的工作不是teaching,而是make learning happen。」

那隻大鷹回來了,這次牠飛得很低,自信地在海面尋找獵物。

採訪:鄭天儀(部份圖片由受訪者提供)