「行街食飯你會揀黃店,咁睇戲又有無得揀?」香港獨立電影節facebook專頁近日宣傳,毫不猶豫打出「黃色電影經濟圈」的旗號。

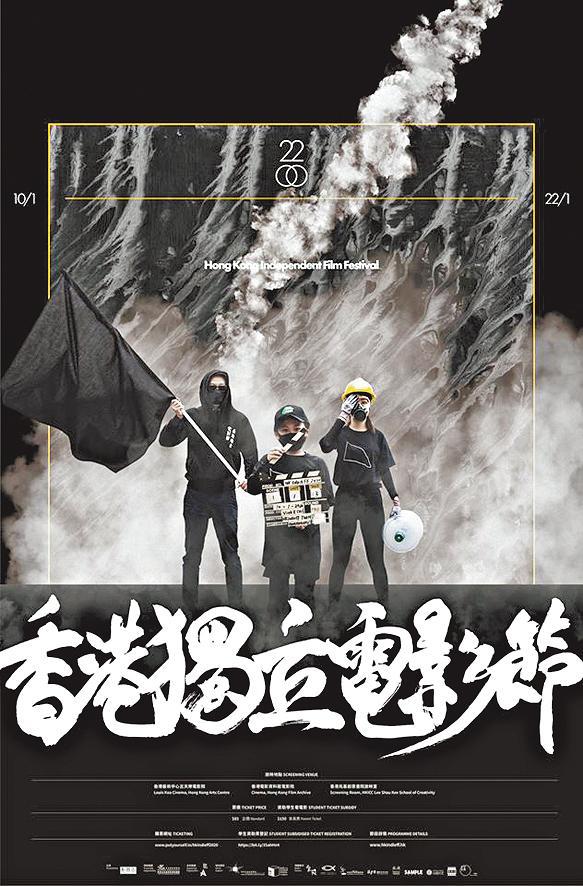

早在去年12月初,黃頭盔黑衣人催淚煙的活動主題設計,直接聯繫香港當前局勢;月中公佈片單,多部與香港抗爭相關的作品入圍;甚至票務也一改以往城市電腦售票網售票平台的安排,推出「家長飛」,鼓勵觀眾資助學生入場睇戲。

電影節主辦單位影意志的「黃色(電影)架埗」在石硤尾賽馬會創意藝術中心,門外擺出小摺架建成小型連儂牆,文宣海報向牆的兩旁延展,還有最近一期的「香港人日程表」;門內架上滿是影碟,牆上貼出電影海報,枱底還是擺放着今年「魁北克獨立電影」的單張。問影意志藝術總監、香港獨立電影節策展人崔允信,獨立電影節單張印好了沒,他笑着搖搖頭,說一切太急太忙,尚未來得及好好準備。

又或者,已經不太需要。

撰文:黎家怡、鄭晴韻

攝影:Fred Cheung

主流電影已不再主流

崔允信坦言,觀眾過去憑節目小冊子選片來看,但今年小冊子未印,多場放映門票早已售罄。《佔領立法會》和《理大圍城》開售不足三小時後賣光,《兄弟爬山:抗爭紀錄短片系列》也在開售翌日爆滿。逢黃必撐的年代,越黃越受歡迎,電影也不例外。多部以抗爭為題的作品票房報捷,成績驕人,但崔允信並不驚訝,甚至覺得是意料之內。莫非這就是「黃色電影經濟圈」的力量?他收起笑容,說事情沒這麼簡單。

2008年起,影意志舉辦香港獨立電影節,多年主題均嘗試回應香港社會。就像2011年初,菜園村再次出現強行收地狀況,同年電影節放映多部日本紀錄片導演小川紳介的作品,其中《活在三里塚》記錄日本興建成田機場的收地事件,正好呼應菜園村事件。事隔多年,崔允信記得當時有日本記者問他,電影節是要向觀眾介紹另類作品,還是希望透過這些電影直接參與抗爭?「當時我答話,我冇乜點諗過,但繼續走落去可能好難分。我諗今日就係咁。」

作為策展人,崔允信毫不諱言,今年選片是「立場先決」。他承認,礙於客觀條件限制,部份入圍作品成熟程度不高,但他也樂於採納,「喺呢個時候,勇於表達已經係值得支持」。正如食店黃藍之辯,他認為要政見相同才會幫襯,幫襯完再討論好壞。電影也一樣。他認為作品放映,才有機會收到觀眾反應,從而改善提升,「喺呢個階段,我承認我係揀咗立場先」。

陳哲民花六年拍《散後》

藝術家對社會和政治表態,崔允信眼中也是「一件好普通嘅事」。電影發行與否,本應只是供需關係,有觀眾想睇自然加場。更何況,獨立電影節向來定位都關心社會,今年以抗爭為題純粹是「繼續做自己嘅嘢」,反而是時勢逆轉令他們所作的事情變成「特別」。他感嘆,「講出嚟好似好荒謬:香港𠵱家最得意嘅係,主流似乎係反映唔到主流觀眾嘅諗法,明明好多人關心呢啲嘢,但係以一個獨立電影姿態出現」。

從事電影工作廿多年,今次憑着劇情片《散後》參展的導演陳哲民也非常同意。他製作《散後》歷時六年,由2013到2019年,正正橫跨雨傘運動的前因後續。描寫青年愛情友情的故事難免沾上時代氣息,他認為過去幾年經歷劇變的不只是社會和人,也是香港的電影圈。改變,不只是創作一方,也是觀眾變得更多元。他以地產為喻:過去發展商、經紀和買樓市民是「一條龍,相互配合嘅」,「但我覺得𠵱家其實係有啲斷層。無論發行定係院線,佢哋係咪完全match到觀眾口味?我覺得佢哋一定係知道嘅,但啲地產agent夠唔夠膽拎呢啲盤去畀某啲客?」他理解中介角色的憂慮,擔心「更大嘅大客封佢盤」,但身為創作人能否成功發行不在考慮之列,「如果我係一個architect,有塊地,我覺得今日香港人或者我知道一個階層嘅人會鍾意嗰種lifestyle嘅,咁啲architect自然就會走嗰啲設計風格」。建築如是,電影亦同理。

紀錄片導演情緒崩潰

過去,決定可能就是如此純粹,但崔允信坦言今時今日創作人考慮和包袱極多。當青年正正常常食餐飯會覺得「唔舒服」,去看電影又會「好唔安樂」,同樣青春的拍攝者往往也有一種作為共同體的糾結。

曾錦山與廖潔雯近月齊上齊落,出入多個反送中運動以來的示威衝突場口,拍攝剪輯成四條短片,入圍《兄弟爬山:抗爭紀錄短片系列》。曾錦山坦言,影像記錄者要不斷提醒自己拍攝的初衷,「如果我為咗參與呢場運動先攞部攝影機,攝影機係佢嘅贖罪券嚟咋」。參與抗爭,定繼續拍攝,他相信掌鏡就是要用影像回應香港社會發生的事,理念清晰目標明確就不會矛盾為難。

理智如是,但身體很誠實。誠實在於,紀錄片導演走在前線,長時間面對暴力,情緒還是會崩潰。就像曾錦山的加盟,正就是廖潔雯主動求援的結果。廖潔雯記得,去年8月正在剪輯第四段短片時,「一睇footage就頭痛,跟住就見到催淚彈就開始作嘔」,不得不請朋友幫手。曾錦山加入,10月時也出現頭痛問題,「我以前頭痛係唔需要食止痛藥,瞓吓覺OK,但嗰陣完全唔得,我食咗差唔多成個禮拜止痛藥。頭痛、瞓唔到覺,我知自己情緒係完全跟唔到」。他足足拍停一個月,其間沒看新聞沒看直播,才可以繼續上路再出發。

寧棄光環冀為手足發聲

除了個人情緒的衝擊,他們還得面對與受訪者和被拍者關係帶來的張力。廖潔雯指,紀錄片本身依靠個人感受去講故事,但現在很多人都選擇蒙面,看不到表情,就得依靠其他肢體語言。她雖然明白被拍者的憂慮,但也為拍攝帶來挑戰。「最大困難係佢哋嘅恐懼大過2014年好多。」曾錦山坦言,白色恐怖、警察濫暴,造成他們對身邊人的不信任,「唔單止係對抗爭者之間,對傳媒、記者、任何揸機嘅人個抗拒感大好多。」他曾多次被示威者質疑「點解要喺度拍?啲記者唔喺度,你做咩喺度拍?」警察也無法辨別記者以外掌鏡的人,抗拒感更大,「2014年係唔會有呢啲嘢。我未遇過囉」。

「你見到嗰個創作本身,已經反映嗰個時代氣氛好差。」崔允信進一步指,隨着公開放映,這種導演心理掙扎將會走到另一層次。身為創作者,作品受歡迎,甚至獲獎,固然是高興事,今天卻成為疑問,「咁我係唔係拍咗出嚟好多人睇就好開心呢?」就像《佔領立法會》和《理大圍城》的拍攝者選擇匿名,不光是保密身份的考慮,也是記錄者「覺得係手足嘅一部份」而得出的決定。個人名聲,不再重要,純粹是希望一些影像獲得看見。

無畏無懼 繼續照去

事過境遷,情況急劇惡化。誰會預想到,2019年落街食飯都可能被控非法集結?去年10月,獨立電影導演馬智恆拍攝期間,穿着反光衣也被警方截查,一度質疑他是「假記者」。馬智恆最終雖獲准放行,但事件揭露紀錄片導演身份模糊的問題。曾錦山承認,恐懼確實曾經一閃而過,但「如果佢真係檢控某一個人,記者又好、拍攝嘅人又好,咁我咪清清楚楚知道香港變成咁樣囉」。廖潔雯同意,認為拍攝正是他們的工作,「如果香港仲係一個法治之都,你都有要足夠理據嘅。件事都未係去到咁差嘅時候,自己已經驚定咁多,就真係白色恐怖太多啦」。

各司其職直到最後一刻

電影節搞手的崔允信認為,只要一日尚未「事發」,計劃還是會照常進行,苦笑道:「銅鑼灣書店喺發生事件前兩晚,佢都繼續營業㗎嘛」。他坦言,目前未受到明顯的資源打壓,亦未預示到有更大的問題可能出現,「如果有,香港真係好差,否則我始終覺得咪照返正常,覺得值得做咪去做囉,正如頭先講過票房咁好,對於我哋呢種做推廣宣傳嘅,更加有一個好合理嘅理由,畀我哋繼續去做」。更何況,他相信多部入圍電影題材涉及當前時局,「如果我哋都唔做,香港放映的機會可能真係好少」。他補充,今時今日社區放映機會雖然可能不缺,但作品放回正式戲院放映還是一件事,「我唔想觀眾覺得呢啲嘢越來越分割,因為我哋覺得呢啲嘢,係可以擺出嚟做」。

隨着科技發展,拍攝成本可以很低,情況往往是作品很多,放映機會卻追不上變化。既得利益的網絡,蕭規曹隨的保守習性,令到部份電影難上正場。崔允信明白院線的困難,但也清楚影意志的局限,笑言「我哋又冇戲院,只不過係個影展」,所謂「黃色電影經濟圈」的旗號,不過是宣傳性質多過實際行動大綱。

雖然如此,他們仍然希望在自己崗位繼續做,未來也計劃舉行擺明車馬回應時代的短片工作坊,但更重要是從而鼓勵更多人發聲、參與——要維持生態,必須各就各位互相推動,一個圈才有望成形。