【藝術人語】

「移民」兩個字,對港人從來不陌生。香港近代史三次大型移民潮都與政局相關,六四之後就有近30萬港人遠走。風雨飄搖之今夕,身邊不少朋友帶着憤慨決絕出走,人心思變來到第四波。「人為何要出走?」是我到深圳看「移民──華人流散文化影像展」腦海堆積的疑問,也是劉博智半生奔波欲追尋的答案。

美國肯薩斯大學退休攝影系教授劉博智,花了51年時間到世界各地記錄早期廣東移民的足迹與生活,解開「金山夢」,每張照片就如一本歷史書。

如今移民都是有本錢的人,但昔日華人不是逃亡、賣豬仔、就是簽不平等勞工契約為奴,他們被趕進被諷為「浮游棺材」的船艙離鄉,冒死為了生存。如浮萍飄零的每個人有運的落地生根,不幸的客死異鄉,都為這部低端人口的全球流動史,寫上一筆。

劉博智於香港出生,也是其中一片浮萍。

他的曾外祖父和大伯都是「金山客」。因為酷愛攝影,19歲的劉博智帶着國產海鷗牌相機、問父親借了點錢隻身到加拿大念書,兩年後即1971年落戶美國,當教授直至榮休。「入境所需的證明都是偽造的,當時海關是隻眼開隻眼閉。」邊讀書邊做廚房黑工,日做12小時出賣廉價勞動力,成了一代又一代飄泊華人的宿命,也是他鏡頭下異鄉人的坎坷回憶。

走進展館,異常震撼。偌大的牆上掛着過百幅的獨立肖像,他們都是混血兒,但很多已看不出中國血統,各人手持華人祖先或親人的照片,我留意到唯獨一位老伯手上拿着的是《水滸傳》。

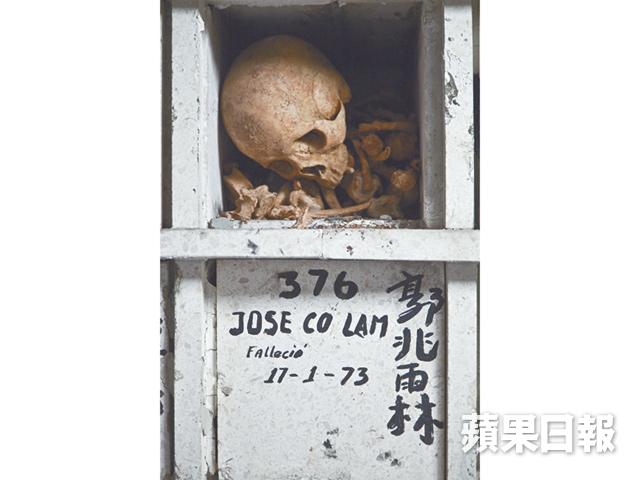

「這93歲的老伯是古巴某個埠唯一在生的中國移民。妻子出走後,他親人只剩其所養的一頭豬,每日煮餸餵豬成了他的生趣。當年出走他只帶了珍藏的兩本早期金庸著作,以及《水滸傳》。」劉博智抓拍孑然一身的面孔,還有陳享財,他一生未娶妻,也沒回國,其家徒四壁的照片讓人悲哀。

19世紀中期的晚清,赴海外的華人勞工以至苦力,通常來自窮鄉僻壤,被賣豬仔,最早去南洋(菲律賓、馬來西亞、印尼和泰國等地),也有到美國三藩市掘金礦,秘魯獨立後去採礦、採鳥糞、種棉花、甘蔗甚至修鐵路等。不少人無法回鄉,又得不到僑居地的移民資格而鬱終異地。

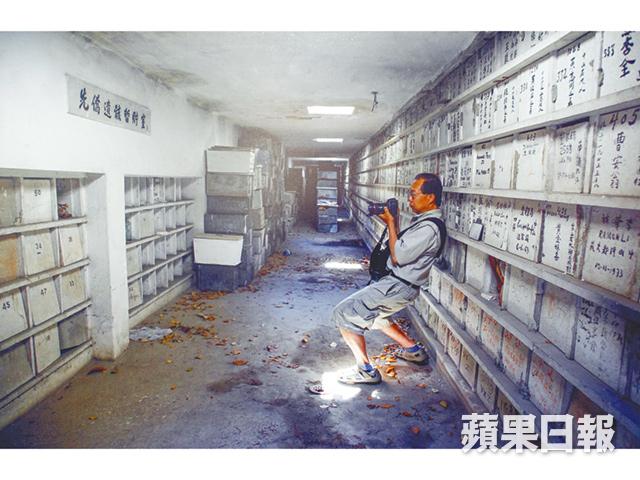

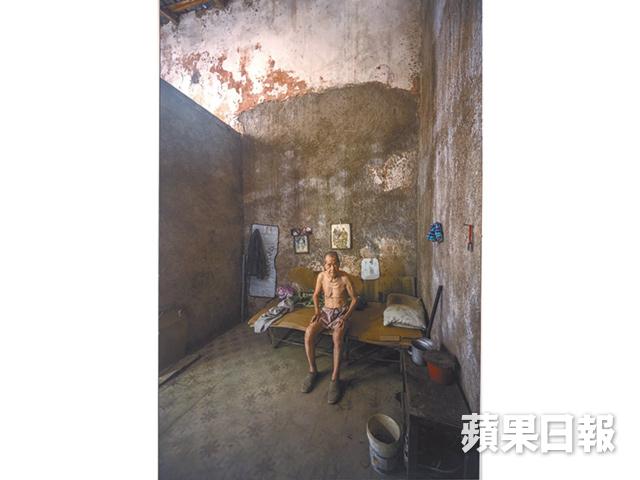

祭潭下亡魂 華人公墓拍骷髏骨

2009年認識古巴白人何秋蘭,劉博智得到了打開古巴老僑民故事的一把鑰匙,後來更拍成紀錄片《古巴花旦》。2017年,劉博智便在古巴各地遺址進行環島拍攝,回顧華工血淚史。在北部沿海荒廢蕉田、當年華工與非洲黑奴共住的「豬仔館」、埃爾科夫雷礦洞、被雜草遮蓋的舊金礦。在一個礦口的湖邊有人放了一束已乾的玫瑰花,劉博智拾起把花瓣散於湖中,擺上中國糖果、臘腸、陳皮梅和茶葉,算是祭祀死在潭下的苦難亡魂。

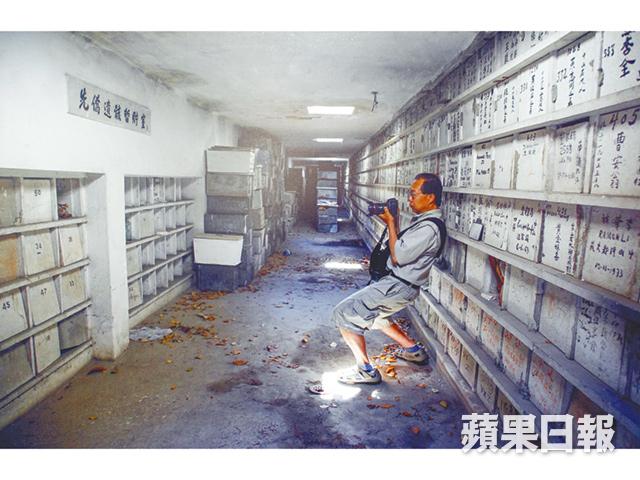

最令劉博智難忘,是他曾數次深入古巴華人公墓拍攝散落的遺骨,還幾次無意幫助朋友們尋回祖先骨殖。「有次我在夏灣拿中華義莊拍攝無人認領的骨殖,同時陪友人去找他阿爺的遺骨。他找着找着都找不到,急得要哭,當時我在拍攝一個骷髏骨,天靈蓋被割開,懷疑是開腦手術失敗者。當我拍完一關鎂光燈,他阿爺的名字就出現在骷髏骨旁邊的一堆骨殖上,我們一時都嚇呆,真是神奇。」

劉博智續說,他朋友如此緊張要尋回阿爺遺骨,皆因他的阿嫲和阿爺分別後,她守了一輩子生寡,1953年在大飢荒中活活餓死,阿嫲遺願是要把阿爺帶回中山與她合葬。

「土著者曰民,外來者曰氓。」梁亞三一生顛沛流離的逃亡故事,也一樣反映歷史的殘酷。

1938年,日軍侵佔廣州,梁亞三聽說日本人把村民趕到漁船上放火燒死,於是連夜帶着家人離開家鄉逃往越南。二戰結束後,梁家返鄉,卻因內戰再度逃亡,於越南捕魚為生,從此再未回鄉。然而越南也並不太平,接連的抗法戰爭及越南戰爭迫使梁家逃往湄公河三角洲,在泰國幾經輾轉逃往美國,並在路易斯安那州的奶品場工作。1976年,長工時和低薪資迫使梁家17口人前往舊金山唐人街,住進貧民窟靠領取福利金生活。幾年後,梁家籌款購船,開往墨西哥灣和太平洋,再度以捕魚為生。

「半輩子的逃亡生涯,梁家仍帶着祖先的神位,每到一地都會將其供奉起來。目不識丁的梁亞三帶着一家漂洋過海,在異地安身立命,何其堅毅的生命力!」劉博智感慨道。

華裔身份認同 供奉孫中山李小龍

事實上,從劉博智的照片看到,在異鄉人的家裏,不論他們還懂不懂漢語,總會看到代表身份認同的本土家居細節。關公、大肚佛與聖母像同在;有人供奉孫中山和李小龍,甚至有海外華人的後代,把父親遺像和神主牌,與三國人物劉備、張飛放在一起,古巴華人至今仍保留着和內地一樣清明節祭祖習慣,幾逗趣的文化衝擊。

未回過中國的古巴華裔,從清涼油盒看到天壇圖案,就自己模仿搭建了「天壇」祭祖。「2009年他不肯開天壇門讓我看內部,2017年再見他願意了。我用360度相機拍攝內櫳,發現裏面有一張小小的關公照片,還親自鑄銅造了關公的武器。」可見,他們都很懷念故去的祖先和中國傳統。

曾經富甲一方的蔣家,其女兒蔣少蓮展示了當年她成人禮辦得極盡奢華,如今她卻只能坐在當年那張床沿上不堪回首。劉博智也曾探訪過一家不懂台山話的華裔,假裝發火的男屋主,竟然與子孫一起喊出台山粗口:「X佢媽個X!」有93歲長居於三藩市的脫衣舞孃跟他說:「美國人教我衣服要穿得多,慢慢脫才能賺更多錢。」舞孃還最後一次脫衣,讓他拍照。拍攝過程中,曾遇到獨居的古巴老華僑生病,劉博智幫忙買藥塗藥揉肚子。

我問感性的劉博智,有哪個攝影現場讓他流淚?他思索了兩秒道:「有個中國人的繼子沒有中國血統,卻一直把繼父破舊的黑白照片放在錢包20幾年,他媽和古巴人睡,唐人老竇不怕戴綠帽,視他如己出,他說起就哭,我也感動流淚。」

鏡頭不只「攝獵」這班華人群體的面容,還穿越了他們的心,勾起了他們身份和族群歸屬等自身疑問,直視每個人生故事時,顯示了一些答案。

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由受訪者提供