66歲的顧美華,拍第一部電影是文藝片《似水流年》,對手是影后斯琴高娃。33歲離婚後入行,兩女之母得天獨厚的顧美華,當年被喻為非池中物,更平地一聲雷奪最佳新演員獎。一晃眼,三十多年過去,顧美華沒有預計的星途燦爛。她說從來沒有事業心,接戲視乎導演和對手,產量極少,至今只拍了二十多部電影。有第二段婚姻的她,婚後跟美國長大的丈夫在異鄉生活,一直認為夫妻需要徹底溝通,顧美華笑言到她這個年紀,不能不承認夫妻關係難有一致共識。

這些年,顧美華拍戲以外,在美國或香港,隨遇而安地繼續生活。惟有在09年,年半間先後失去胞妹和父母三個至親,她開始更加珍惜眼前人。

撰文:壹週刊 攝影:蕭敬漁

夜闌人靜想起的……

09年,她在一年半內,經歷胞妹自殺、父母因病離世,有半年時間,她沒法見人接觸外界;同樣,跟她合作過的馬浚偉,對母親病逝,久久不能釋懷,在很多年以後,每提起都有難言傷痛。

相似經歷的同路人,撮合了他們合作舞台劇和電影。馬浚偉憑電影寄意,將結局改寫,母親臨終前鼓勵他,不要自責好好生活。顧美華說拍完自己的戲份後,也未能完全將傷痛帶走。

放不低喪親痛

「這個問題視乎個人,每個人都有親人,有啲人一世都唔可以接受。我有同學,丈夫很早時離開了,當時佢只有二十幾歲,但到今日呢個年紀,仍然未放得低,我們每個人都有爸媽、親人,小時候,我覺得天下最恐怖嘅事,就是媽媽離開我們,到媽媽真的走了,表面上,我好似冇問題,畢竟她已經年老,我又已經服侍到她離開。但到夜闌人靜時,我仍會想,那年那日,我點解咁樣做?我點解要這樣回答她?好多人話係情緒病,或者你可以標籤係情緒病,但係可以分輕重,有啲人可以當冇事,但有啲人會如影隨形。有人講父母同子女係『骨肉』關係,一直相連。你問我幾時釋懷?我話你知,係唔能夠放低。」她說。

但,假設發生在自己的事情,都有我們要學習的地方,顧美華已有所悟,愛惜身邊人,她認為只要是適當時候,都應該好好表達。

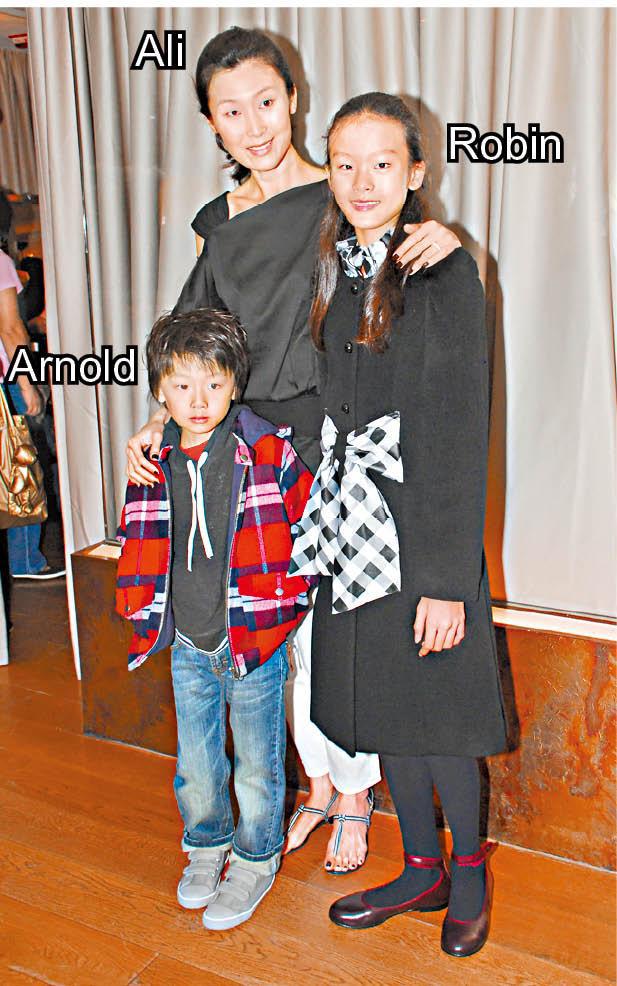

「我會諗,今日見過呢位朋友,唔知聽日係咪可以再見,所以就算唔係自己仔女,同朋友相處,我都會好珍惜每一刻。不過,我現在只會花心思在屋企人身上,佢哋(兩個女兒)唔需要我擔心,但有時自己掛住某個人,好似大孫已經20歲,會諗佢喺美國生活得好唔好?另外一個孫仔喺英國,唔知佢過成點?我亦會飛去探佢哋。」她說。

沒有人完全適合另一個人

入行初,有關她第一段婚姻,有這樣的報道:顧美華需要跟伴侶有靈性溝通,她因而與第一任丈夫離婚。她自言,隨着經歷時間過去,對另一半的想法改變了很多。

「婚姻從來都係世界上最難討論嘅題目,年輕結婚,離婚率當然會高好多,經過咁多年,大家互相遷就,世界唔會有一個人,係完全適合自己,全部都要靠自己調整。」顧美華不再執着,她跟第二任丈夫以更自由文明方式相處。

早慣與夫分隔兩地

「我有半年時間喺美國,其他日子就留喺香港。老公喺美國長大,所以佢習慣嗰邊生活,應該咁講,我去美國就係探佢,佢有時候就會嚟探我。我哋兩個仲係一齊,不過咁嘅生活方式比較好,基本上我哋每日都會通電話。」她說。

或許都是一廂情願,以為《似水流年》的顧美華,一直跟娛樂圈若即若離,總帶點神秘。她自說自己其實一點也不「文藝」,在香港,顧美華會坐港鐵,去街巿買餸,然後回家煮飯,相約朋友飲茶睇戲,是個平凡不過的女人。

後記:沒有預期的結果

顧美華對《似水流年》的成功不太在意,因她當年還不清楚電影是甚麼一回事。直至05年,在上海拍了《美麗上海》,由專拍女性電影的彭小蓮執導,她方開始享受到演戲的樂趣,更拿了她人生第一個影后獎。

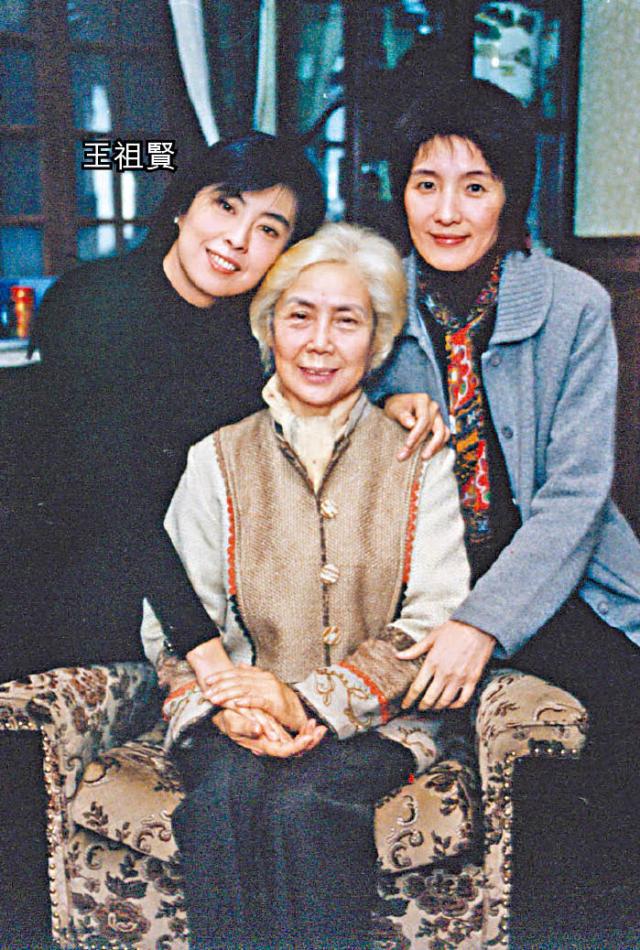

「你問我邊套戲印象比較深刻,應該係呢部戲,有幸當年喺國際電影節,憑呢部戲奪得影后。呢部戲對手好強勁,其中一位係話劇團團長趙有亮,另一位係喺北京好紅的馮遠征,仲有王祖賢,佢好耐冇拍戲。飾演媽媽係《城南舊事》鄭振瑤,每位演技都非常出色。其實我哋只不過係拍一套平實電影,但拍得好開心,我從來冇去預計結果,但過程開心先係重要。」她說。