根據中文大學香港亞太研究所2019年9月調查,707名香港受訪者中,42.3%表示有機會或會移居外地。以移居的心儀亞洲地區計,台灣排第一有12.1%,馬來西亞有5.1%,新加坡則位列第三,有3.7%。新加坡一直被認為是香港的「對倒雙城」,人人有樓住是港人對新加坡最大的印象,但對新加坡人來說,事實是否如我們想像般美好?

新加坡是移民理想國,這個童話故事的源頭,大部份來自於新加坡「人人有樓住」的論述。新加坡人均居住面積為323平方呎,比香港的161平方呎大一倍。當港人住劏房都要月租4,500元時,我們自然羨慕對岸有八成人住在組屋的獅城。不過,近年新加坡年輕人頻頻說「買唔起樓」,究竟港人羨慕的新式童話是否真實,這次訪問,就是帶着這樣的疑問出發。

自六十年代,新加坡建國之父李光耀已確立房屋、穩定民心、塑造人民歸屬感為重要手段,因此大量興建人民買得起的「組屋」。新加坡八成的土地都是政府的,為了快速收地通過《土地徵用法》,政府可以強制收回私人土地,將市民重新安排在不同地段,免擠於市中心之內。建國後的三年內,新加坡政府興建了超過21,000套組屋。購買組屋時,政府不會把土地賣斷給業主,業主只享有99年的租賃權,亦即代表如政府需要徵收土地拆掉重建,業主就要搬走。

八成人住組屋 公積金助買樓

經過幾十年發展,新加坡現時有私人住宅供自由購買,與只限公民購買的「組屋」形成「雙軌」市場。23個城鎮中共有百多萬套組屋。1960年,只有9%的新加坡人住在公共房屋,如今接近80%,當中超過九成購入組屋,約一成為租戶。以新加坡北部的三房組屋為例,約30萬新加坡元(下稱坡元,約173萬港元),首次購屋只需付首期,公積金可補貼約20至30%供款(35至50歲的公積金供款為月薪20%;僱主須額外供款17%)。

根據國際公共政策顧問機構Demographia 2019年發表的最新數字,新加坡2018年的樓價為家庭年入息中位數的4.6倍,即新加坡家庭不吃不喝,將整份薪金儲起,平均儲蓄4.6年便能置業,緊接美國3.9年、加拿大4.3年等國家。反觀香港,樓價遠超港人負擔能力,香港人要儲足20.9年,連續九年名列榜首。

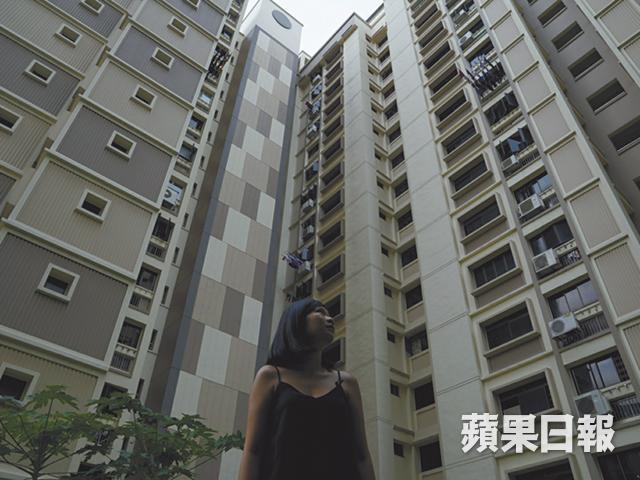

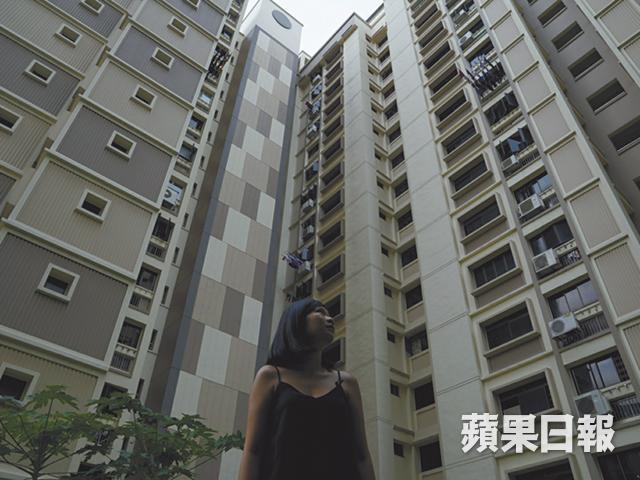

「雖然比起香港來說,新加坡情況好一點,但是你說容易買到樓?有錢便容易了。」Angie說。26歲的新加坡女子Angie任職金融顧問,與父母同住在九十年代買入的千呎四房式組屋,買入價約30萬坡元,分20年供款。她指出,全民置業的做法,不等於當地人沒有房屋問題和置業壓力。我們到訪Angie的組屋單位,面積之大令記者和攝影師羨慕,但她強調家人雖然有樓在手,但多年來供款導致流動現金不多。一家人都在想怎樣全力賺錢,「所以,我們之前就把其中一個房間出租,幫補一下。」她笑說。

Angie的例子在新加坡並不罕見,專門研究新加坡政策的學者鄺健銘指出,新加坡由1968年開始,政府允許市民將部份公積金(CPF)用作購買一手或二手組屋,令購買組屋者人數急增。然而,將一生儲蓄用作買樓,但手上的養老資本卻不足,會衍生asset-rich-cash-poor(資產富裕但生活拮据)的問題,令新加坡養老成為近年備受關注的議題。

除此之外,當地建屋發展局單位(HDB)以折讓價售給新加坡永久居民,折扣隨經濟情況轉變,按市民負擔能力調整。一對夫婦畢生只有一次機會以折讓價購置這類單位。單身人士則到35歲才可以申請,輪候時間約三至四年。年齡限制是為了鼓勵普遍遲婚的國民結婚,Angie笑說,因此有不少人為了買樓而結婚,「我們結婚的時候不會問Do you want to marry me,我們會說Do you want to BTO(預購組屋)」。她認為,在新加坡低收入家庭可以獲得大量補貼,生活上不成問題,反而夾心階層最辛苦。

入不敷支「做兼職才能發大財」

根據經濟學人智庫資料顯示,新加坡連續六年「榮登」全球生活成本最貴城市之首。貧富差距情況亦不比香港細,堅尼系數同樣高於警戒線。「在新加坡真的有些人買不起樓而睡在機場,因為他們的收入不到低收入人士,拿不到福利,但又不夠錢買樓,所以只能在中間一直打滾。」Angie說,年輕的一輩為了積穀防饑,惟有努力打幾份工。訪問當日,她帶我們到她同事賣薯條的攤檔幫忙,「賣薯條擺檔、還有做眼睫毛、保險,我們每人都有幾份工作,賺多一點錢,比較安全。」Angie朋友Yan Ling說。Angie補充:「我們的day job只夠讓我們生存,但要生活(享受、存錢),我們就要去兼職、做生意,才能發大財。」

Angie說,這種不安感瀰漫着這代年輕人。組屋和公積金制度在年輕人一輩眼中,不被視為「資產」,而是「鍍金牢籠」。尤其組屋99年租契讓他們了解到,窮一生力氣買樓,最終政府可因發展、租期收回,「所以對我來說,組屋不是買樓,只是另外一種『租樓』」。加上政府當初推行「居者有其屋」,鼓勵業主買入組屋後,老年時可以大屋換細屋,或者賣樓套現,以房養老。然而組屋屋契年限只有99年,隨着樓齡上升,組屋市場價值不斷下跌,在市場套現機會更低。2017年前後,曾經有部份買家高價購買組屋,賭政府會重建高齡組屋,然而政府當時表明:「組屋到期後,必須要交還給政府,舊組屋未必能夠獲選入重建計劃中。」Angie指出,此舉等於破碎了新加坡人的「買樓夢」,窮一輩子的力氣買樓,但原來資產都是屬於政府的,「所以我們只想買私人公寓,始終屋契屬於自己比較好。」不過,她又說,現實是,他們未必負擔得起私人公寓。

移民到新加坡的香港人大多都會考慮購入私樓,因為外國人在新加坡買組屋有不少限制。例如一對夫婦購入組屋,必須為新加坡公民,或其中一人是公民,另一人是永久居民;夫婦兩人若是永久居民的外國家庭,可在公開市場上購買二手組屋,但必須獲得永久居民權後等滿三年。

用民主改變社會「浪費時間」

移民新加坡五年的港人周雋然(Warren)現為永久居民,但因為單身,組屋就不在其考慮之列。2018年,他以860萬港元買入千呎私樓單位。他指出,雖然買不到組屋,但私樓價格比香港更容易負擔,「香港差不多價錢,只買到400呎單位。」更笑言自己的主人套房「大過香港阿爸阿媽間房」。現時,他將兩間房以約6,000港元租出,幫補每月約2.1萬港元供款。他認為,新加坡「有質素」的生活讓他的思想也漸趨「穩定」,亦明白為甚麼新加坡人不熱衷政治。「我有一個理論,在社會中九成半的人都是普通人,包括我自己。普通人會覺得只要解決到房屋、教育、醫療問題,未必會再追求精神上的東西,例如自由民主。」當初他選擇新加坡,原因是甚麼呢?「除了中國、香港、台灣,還有哪個地方的經濟政治是由華人主導?就只有新加坡。」在他眼中,經濟發展拍得住香港的華人社會,就只有新加坡。他自言以前關心政治,但來到新加坡重心在於生活和賺錢,「由淺黃變成淺藍」,問他會否覺得自己「豬」(政治冷感)了?「我們經常講港豬,新加坡人都頗豬,但是他們是快樂的豬。」

新加坡人現實,賺錢是他們第一信條。Angie說,在新加坡,「錢、學歷」是最重要的,對照香港反送中風波,她認為沒有機會在新加坡發生,「就連投票對我們來說,有我沒我都沒分別。因為我們覺得結果都是一樣的。」Angie認為,新一代用投票、民主去改變社會現實「太浪費時間」,「有時間的話我們都只想去賺錢,我們想要發大財。」

對於港人來說,新加坡是移民理想國,Angie沉思了一會說:「也許對比香港(房屋問題),新加坡可能好一點。但是你說新加坡有錢?你是說怎樣的有錢?Are you rich in cash?Are you rich in experience?」這個港人眼中的移民理想國,對她來說沒啥感覺,她想要離開到外國生活,但她補充一句:「我不想放棄新加坡護照,因為去很多地方都很方便(不用簽證)。」

記者:袁志敏

攝影:林亦

鳴謝:Jetstar