不要怪香港人戀殖。有時,外人對異鄉的關顧,往往比「親人」來得更窩心、難忘。

人生有幾多個十年?當下沙頭角荔枝窩一連四天舉行「十年一會」的慶春約太平清醮,就算隔涉程度是來回市區七小時,上周我也特別去了一趟,實地考察村民籌備慶典,順便走走鄉村古道。

從荔枝窩碼頭走廿分鐘踏進吊燈籠山山腰,來到了1661年建成的梅子林村。400多年過後,這原有約40戶幾十人的曾姓客家村早已荒廢,梅子林已無梅子更無人煙,頹然是一條人去樓空的廢村,部份村屋更已倒塌,斷電近40年,今年初才重新接駁電力,其中一屋成了故事館,村民合力用板車把雪櫃扛進村屋,又建了梯田復耕,這裏的牛、麂子和貓頭鷹比人多。

村口的當眼處,巍然佇立了兩組舊式的兒童攀爬架,與對面的頹垣敗瓦相映成趣。因為打醮的緣故,有團體以「鄉郊藝術」活化了村落,攀爬架由藝術家綁上patchwork碎布。我說:再簡陋的窮鄉僻壤都有遊樂場,孩子永遠獲得最多資源。

港人身份認同由「理」起

「哈哈,這可是港督麥理浩給村民的禮物。他在任時行遍香港的山郊,有次來到梅子林見通山跑的村童,就下令要把城市小孩的遊樂設施也放於鄉村。」知情人士告訴我。麥理浩與他的夫人是遠足達人,遊遍香港山旯旮順便入屋聽市民心聲,麥理浩徑便以他命名。

這看起來不過是方鐵架,裏面充滿了大人們無法看穿的樂趣,它可能是男生們玩奪寶奇兵的英雄場景,也可以是女孩子夢想中等待王子救援的保壘。

梅子林村代表曾玉安就在其中一間村屋出生,他記得以前政府還會半個月到一個月一次,在這個遊樂場對開的磚牆,放映十六米厘菲林的電影,村民擔凳仔去欣賞,是鄉童的盛事和難得娛樂。他還記得政府更會用小型飛機在村上空拋報紙給村民,免得大家與社會脫節。這些都是港督親歷其境與眾生connected,再度身訂做的惠民政策,就算遠至沙頭角邊皮的市民,都不會被視為「no stake in the society」。

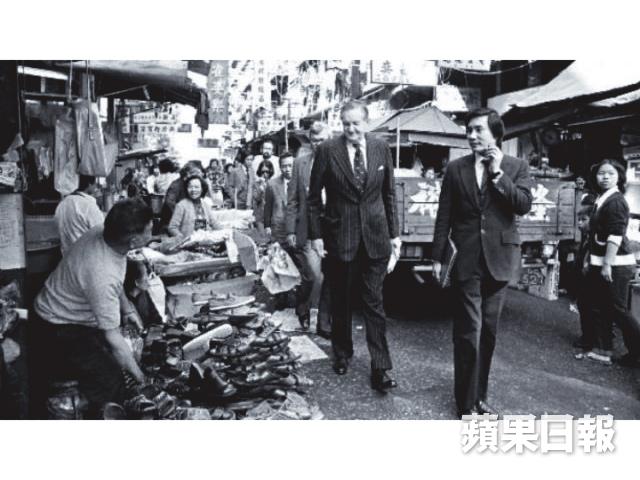

你會說,大部份是外交官出身的港督,落區巡示、飲涼茶食蛋撻無非是提升市民對港英政府認同的政治騷。不過,第25任港督麥理浩作風出名親民,備受市民愛戴,他卸任返英後,繼續透過上議院議員的身份參與香港事務,晚年更有份制訂「居英權計劃」。

麥理浩缺乏殖民地的行政管理經驗,但沒有殖民地包袱的他,在長輩口中是「最好的港督」,輿論更以「麥理浩時代」(MacLehose Years)形容他創造的「黃金十年」,他曾大刀闊斧推行了一系列社會保障政策,包括設立廉政公署、發展新市鎮、廣建公立醫院、推行十年建屋計劃及九年免費教育等等,其間又興建地鐵、紅磡海底隧道等大型基建,構想都從貼地的民生面貌出發。

當了十年零170天的港督(麥理浩是任期最長的港督),他讓市民建立起「香港人」的身份認同,難怪提起他,一代人都會懷念美好的那些年,講句:「真正好打得的,叫麥理浩!」

撰文:鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人