【顯影】

作為首屈一指的頂尖學府,牛津大學給人的典型印象總是很嚴肅,以為學生們只懂得「狂讀書、寫論文」?其實他們的生活哲學是「work hard, play even harder」。現年67歲的英國攝影師Martin Parr,以他一向風趣的鏡頭,還原牛津莘莘學子們幽默的一面。

踏足f22 foto space觀賞展覽前,我一直好奇,Martin Parr與牛津大學看似風馬牛不相及,究竟是如何演變成同名書籍與展覽的?早於十九世紀,英國攝影先驅William Henry Fox Talbot已拍攝牛津大學建築,牛津大學博德利圖書館(Bodleian Libraries)早幾年籌款收藏該批作品時,身為攝影書籍收藏家的Martin Parr亦有份支持。逾一個半世紀後,圖書館負責人Richard Ovenden邀請Martin Parr拍攝校園生活,呈現不一樣的牛津面貌。

別開生面划艇比賽

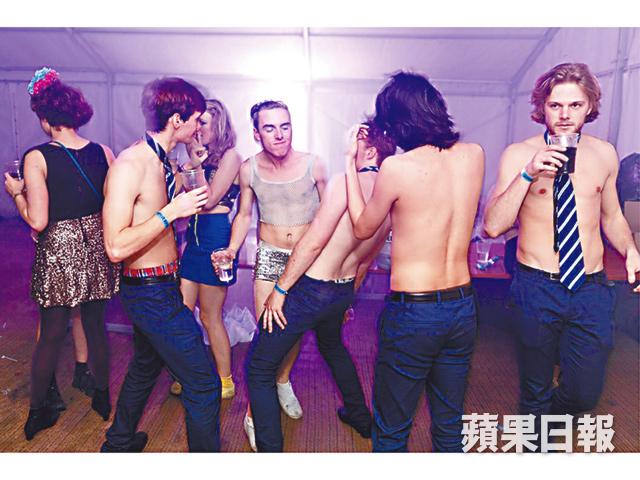

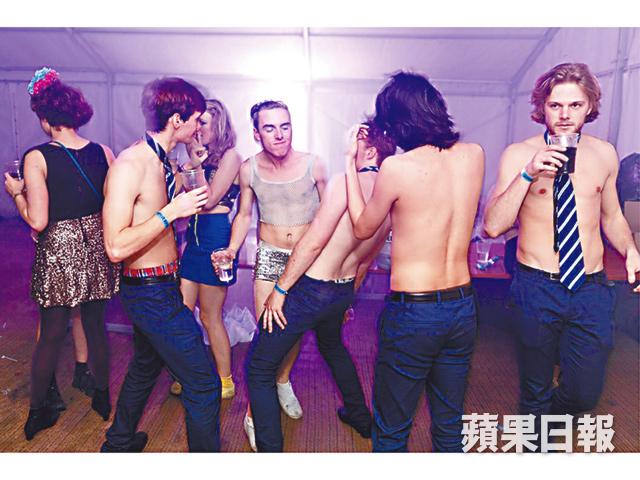

談及牛津大學,腦海中浮現出古老建築的畫面,其實它不僅有驕人的學術成就,還有豐富有趣的傳統。在2014年至2016年期間,Martin Parr穿梭校園每一處角落,捕捉學生與不同崗位人物的生活日常。一般的課堂照片、開學儀式、學院宴會及畢業照等固然有,最有趣是學院的不同傳統。在Wadham College舉辦的Queerfest活動上,男士們化身「變裝皇后」,飲酒跳舞玩得不亦樂乎。學校自1970年代起有一個名為「Trashing」的活動,當學生們完成最後考試時,便會互噴香檳及泡沫慶祝,現場恍如嘉年華,雖然校方對此活動不甚滿意,但學生們卻置若罔聞,繼續盡情玩樂,可見牛津學子們及時行樂的精神。

最著名的傳統,當然是有190年歷史的牛津劍橋賽艇比賽,每年在泰晤士河舉辦時,都引來大量群眾觀看,一名觀眾將面部塗上象徵牛津大學的藍色,令人想起電影《阿凡達》。另一邊廂,牛津大學學院之間每年亦舉辦「Summer Eights」划艇比賽,玩法非常獨特,不同賽艇前後出發,如果後面賽艇撞到前面艇隻,就可在翌日比賽取代其排位,最後冠軍隊的艇手更會被拋落河。更有趣是,原來牛津大學裏有許多特別崗位,在典禮時捧持儀杖的人員(Bedel),令人聯想起《魔戒》裏甘道夫的法杖;許多學院都有養龜,因此衍生養龜人的身份,每年學院之間還會舉辦烏龜比賽。

顛覆嚴肅 捕捉日常

五年前,Martin Parr曾在香港舉辦展覽「Hong Kong Parr」,顧名思義是他鏡頭下的港式生活場景,這些照片乍眼望去平平無奇,當仔細觀賞時,卻又能發現畫面中的趣味點,牛津大學的照片某程度延續這種風格。阿凡達式的藍面人、派對上的變裝皇后、被畢業帽的帽穗遮住眼睛的人、名為小貓的狗隻……完全顛覆牛津大學嚴肅觀感,其實他們也是普通而真實的人。

或許有人會覺得Martin Parr的照片不外如是,實際上他一直是位有爭議性的人物,當他在1994年加入著名的馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos)時,曾引來許多其他會員的非議之聲,幸好最後仍以三分之二的票數通過,並在2013至2017年間擔任主席。攝影大師布列松看完他的展覽曾說:「You are from a completely different planet to me」,言外之意不言而喻。不過對Martin Parr而言,紀實攝影不一定要走進戰爭場地或貧窮地方,亦不一定烽火連天或千鈞一髮的場景才值得拍攝,他更喜歡將鏡頭聚焦在瑣碎之事,這些畫面看似隨意卻又充滿詼諧, 而且往往令人忍俊不禁,就如這系列牛津大學的照片。他或未能像布列松一樣拍攝出流芳百世的作品,但他捕捉的每一個畫面,往往帶有獨特看法,同樣值得觀者思考。

Martin Parr: Oxford

日期:即日至2020年2月15日(星期二至六)

時間:2pm-7pm

地址:灣仔摩理臣山道70-74號凱利商業大廈5樓f22 foto space

顯影

facebook:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台,採訪香港及國際攝影師之餘,也會從日常生活入手,重溫經典照片背後故事。