生活總得繼續。

10月份,Charmaine Chan(曾景秀)的新書發佈會,如常在港島金鐘的酒店內舉行。

坡下不遠處的大馬路,是警民對峙的熱點。在午後的逆光中,耀眼的催淚煙,已是日常的光景。

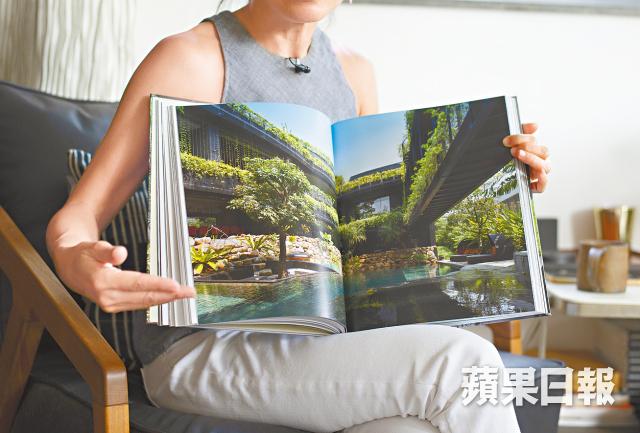

Charmaine的新書 Courtyard living(內庭生活),講的也是人生的自由,一種在香港石屎森林早已遺忘了的私隱及自由。

至今為止,這本書是Charmaine的最大心血,由倫敦的老牌出版社Thames & Hudson編印,精采自不待言。發佈會來了不少中外的捧場者。Charmaine利用投影器,努力為大家解說着書中25所選自亞太區的內庭建築。

撰文:黎加路

攝影:黃雲慶

遊歷多國 細味不同國籍的內庭

探訪Charmaine位於西貢小山崗的家,一幢花了不少心思去重新設計的村屋。遠方的白沙灣海水,在艷陽中閃閃生光。負責拍攝的攝影師,此刻彷彿希望時光就此停頓,再也不用回到街上,拍攝硝煙瀰漫的衝突場面。

Charmaine的家,沒有內庭,但有一所小小的前院,由密密的竹子圍着,營造出她所說的私隱的空間。

在馬來西亞出生,澳洲受教育的 Charmaine,抱歉自己不太懂華語,只能說英語。她說:「慶幸當初選擇了香港,這裏成就了自己。」1997年,離開了日本《朝日新聞》的工作、來香港定居及工作的Charmaine,轉眼已在這裏生活了二十多個寒暑。

這麼多年來,Charmaine從來沒有考慮過要住進香港的高樓大厦,她害怕「你望到我,我望到你的生活」。Charmaine慨嘆地說:「香港是一個最昂貴的地產市場。」

一直在香港英文報章任建築與設計編輯工作的Charmaine,醉心於家居及建築的研究。在最新出版的Courtyard living一書中,她走訪了:印度、泰國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、新加坡、台灣、印尼,馬來西亞,以及澳洲。在她精挑細選的內庭設計作品中,都不是開闊、大型的花園式空間,而是一、兩層高的建築物內置的,「由空白的牆、磚、水泥」圍着的小庭園。

Charmaine解釋稱,Courtyard內庭,一般認為是社交活動的場所,有親密的感覺,隱私最重要。而私隱也就是一個自由「所以稱之為內庭,而非花園。」她說:「箇中的定義,也交由設計師各自去演繹。」Charmaine逐一拜訪了書中內庭的設計師,跟他們合作,完成這本書的製作。她覺得,馬尼拉的設計師,以內庭作隔音之用;可倫坡的設計師,希望營造禪意,可用作坐禪之用;著名的曼谷大理石屋的設計師,想出現一片私人的天空;緬甸影子屋的設計者,是為了避開太陽,起到隔熱的作用;澳洲的設計師,原意是方便家長看到孩子的活動;印尼的設計師,卻是考慮防禦的問題。

「書中所選的內庭,都是2010年之後設計的。為何現今社會再次重視Courtyard的設計,原因是內庭可以提供自然的光與風。這種室內花園,讓人可以跟自然有着聯繫,可以透過一草一木,甚至像水那樣抽象的東西。」Charmaine說。

這種現代的內庭,讓 Charmaine想起兒時在馬來西亞見過的60年代傳統內庭。她回憶稱,「那時父親在吉隆坡一間shophouse居住,裏面確實是有一個內庭。」

移民澳洲 避免政治清算

Charmaine的父親及母親都在馬來西亞出世,曾祖父是福建人,離鄉別井來到這裏。位於馬六甲海峽雪蘭俄州的巴生港(Selangor Port Klang),便是 Charmaine的老家。這個馬來西亞最重要的貨運港口,以前是鉛礦的出口地。Charmaine自小入讀英文學校。直至70年代中期,父親感覺到一場政治風暴的逼近,決定舉家遷移到澳洲去。

所謂的政治原因,據Charmaine依稀的記憶,是父親支持的政黨在選舉中落敗。她幽默地說:「父親是懂得針炙的西醫,在飛往澳洲的飛機上,遇見的大多是扶老攜幼的醫生同行。儼然是一次中產階層匆忙的出離。」她還記得,臨離開的時候,家中的女傭將手上的戒指送給她,作個留念。當她長大成人,回到馬來西亞,與這位女傭重逢時,恍如隔世。

Charmaine在澳洲接受中學教育,父親悉心送她到寄宿女校就讀。她說:「70年代的澳洲,全是白人的世界,只有一些香港移民。」

曾在悉尼念大學,入讀新聞系的Charmaine,在訪問中慨嘆地說:「以前好相信新聞可以改變世界,現在不會有這種看法。當然,係時代的紀錄,但改變不了這個世界。」

斜陽的西貢海,顯得格外美麗。寧靜的一隅,也讓人暫時忘卻外間的紛爭。

香港 沒有設計的自由

問Charmaine,為何書中沒有收錄香港的內庭設計。她說:「香港的建築師沒有自由去設計,連村屋都很呆板。他們想做好的設計,惟有去中國或者其他亞洲城市。或者只做室內的設計。」在報章寫了十幾年關於房屋的Charmaine,感到香港的建築醜陋,看不到建築師的發揮。

Charmaine說:「原本有香港的建築師朋友,有機會在九龍塘一所大宅,進行現代內庭設計的工程,但物業市道興旺,業主轉手已將大宅賣掉。建築師的美夢成空。」

講到香港的建築,Charmaine說:「現時的房屋越來越細,令人感到好壓抑。這是世界性密集城市的趨勢。居住空間日益狹窄,怎樣在細小的空間,生活得舒適,已成了一個議題。」

位於元朗新田永平村的大夫第,是Charmaine喜歡的建築。這座稱為香港第一府第的新界文氏後人基業,建於清朝同治年間。當中傳統的內庭,便是Charmaine 甚為欣賞的設計。光線及雨水都可以從天井落下。她說,東南亞的華人舊宅,都有這樣的設計,當中有一個關於風水學的說法是,水為財,入屋時要快,流出去的時候,一定要慢。

從古老的中式天井的記憶,到21世紀的內庭的研究,是Charmaine的生命的軌迹。而啟發她對這個私隱空間的興趣,相信是她在倫敦大學亞非研究學院時認識的Alex Kerr。這位知日派先生,帶着修讀日本研究碩士課程的Charmaine,深入日本的郊區,以及京都,參究傳統的町屋設計,其中就有關「緣側」這部份的生活哲學。日語中的「緣側」,是面對着內庭,簷下長長的木地板,連着可用作休息的「榻榻米」。坐在緣側這個私隱空間,喝着茶,或酒,看着內庭的花草樹木,可以與家人,朋友閒話家常;也可以一言不發,看着每個時辰,以至四季的變化。

緊記 Never Stop精神

其實,坐在Charmaine家中地下大廳的長梳化,對着竹子圍着的「內庭」,也有這種「緣側」的感覺。這是她和丈夫一起生活的家。Charmaine丈夫也是一位資深媒體人,為一本國際知名的英國經濟雜誌社在港工作。他也是年輕時離開英國,來到遠東的殖民地香港,從此落地生根。

Charmaine說:「我的人生可以說跟香港的重要時刻糾纏在一起。沒有想過香港過去幾個月,變成這樣,內心感到不舒服。」她回憶稱,2014年發生佔中的時候,剛好是她跟丈夫結婚的日子,在中環大會堂舉行註冊儀式後,也專程步往不遠處的金鐘佔領運動場地,拍照留念。

「朋友、工作,人生最重要的東西,以至今天得到的一切,都是在香港獲得。」Charmaine感恩地說:「很高興當初選擇來了香港。」她還記得,1997年,香港回歸前夕,她當時在東京替《朝日新聞》工作,直覺應該要去香港,見證這個重要的時刻。於是決定離開日本,並爭取到為該媒體做香港回歸的報道。

Charmaine說,去香港的時候,對這個地方毫無認識,只知是一個高樓大廈處處、人煙稠密的地方。唯一想到的是居住空間會很狹窄,但在東京生活了一段時間,細小的居所也適應了,因此連這個擔憂也沒有。她幽默地說:「想不到,在沙田落腳的居所,比東京的還要大。」

未知是否因為丈夫是一個海洋迷,講到香港土地發展的時候,Charmaine認為,「香港仍有很多棕地,不需要填海,以免傷害香港的環境及生活。」對於在巴生港、悉尼港,還有維多利亞港度過了半輩子的一位女子來說,潛意識之中,也許永遠也離不開有海洋的地方。

望着閃閃的白沙灣,Charmaine說她想起在澳洲悉尼的父親,他已經八十多歲;此外,還有一間真的擁有Courtyard內庭的屋子在等着她們。

Charmaine像太平洋的海流,如果有朝一日,隨着大潮而去。她說,會懷念香港的精神,「Go! go! go! Never stop!」