你還有勇氣繼續發夢嗎?黎志偉本為職業運動員,參加世界攀石巡迴賽,最佳成績全球排名第八。八年前,駕駛電單車回家途中,於屯門公路遇上車禍,下半身癱瘓。妻子當時正懷有身孕。

五年後,帶着輪椅,黎志偉攀上獅子山山頂。又過三年,以他的奮鬥史作藍本的電影《獅子山上》面世,黎志偉是監製之一,也是整個計劃的牽頭人。計算過後,還是做個生意人最實際?「如果,為錢的話,我相信一開始根本不會選擇當上運動員。這幾年,我的主要工作是作為講者,跟群眾分享個人經歷,希望激勵別人追尋自己的夢想,或者拾回自己的夢想。你就說我是個追夢家吧。」追夢家?太自吹自擂太勵志太正能量,會肉麻,會聽得人想嘔吐。放心,黎志偉的故事,有血有淚有怒火,對社會有不滿,對人性有體會,由他為大家打打氣,勸大家毋忘初衷堅持下去,至少,比較有說服力。

撰文:方俊傑

攝影:黃雲慶

收垃圾嬸嬸也認得的包山王

一般來說,一個人由人生高峯一瞬間跌下來,適應到,也未必想把屈辱挖出來公諸同好。黎志偉選擇拍成電影。「我自己寫劇本的初稿,再找些拍開微電影的朋友介紹,看看有沒有導演編劇對題材有興趣。由2014年等到2016年,落實了,再找投資者找演員。對,我一直在背後策劃。」黎志偉坐輪椅攀獅山,發生於2016年年底,換句話說,一切盡在計劃之內。

把自己的威水史拍出來,拿來為自己臉上貼金,如意算盤不錯。奇就奇在沒有好好收藏自己的陰暗面。「受傷前,年輕時,我的確目中無人。我獲獎無數我有好多贊助商我是全亞洲第一,我爬得很高所以我看見別人看不見的風景。我是連收垃圾嬸嬸也認得的長洲包山王。」

李麗珊在1996年為香港奪得史上第一面奧運金牌,黎志偉當年14歲。「李麗珊對於香港運動員是很大的激勵。『我要當運動員』這個夢想,原來可行。總有人潑冷水,說在香港當運動員沒有出色,我也不管了,只知一直嘗試。」

黎志偉的運動細胞優秀,可以做個籃球員可以做個乒乓球手甚至可以參加田徑項目,他最後選擇冷門得多的攀石。「攀石當時連奧運項目也不算,只是碰巧就讀的學校起了一幅攀石牆,我去試一試,便給老師發掘出來。花半年時間操練,已經代表香港出外參加比賽。靠攀石,我成為體育學院的獎學金運動員;憑獎牌,我得到一些收入可以維生。我也要吃飯呀!玩其他運動,就算在香港當個第一名,如何?去到全中國還不是立即被蓋過?攀石不同,我有潛能做全國冠軍甚至全亞洲第一,已不到我再計較是否奧運項目。」明年東京奧運,攀石偏偏成為新增項目之一,「真是時也命也。」

電影其中一幕,還年少氣盛的黎志偉,申請政府資助,被冷待,他發火發到拍枱走人。「真實情況未去到如此嚴峻。當然有人勸過我不要再攀石,因為攀石不是奧運項目;我算幸運,有成績,在香港運動員算頂尖之一,得到贊助也得到資助。我的學生呢?下一代呢?他們悲慘得多。運動員也要養家也要工作也要生活,他們想得到資助,需要看很多人的臉色,比問人借錢更困難。我很想告訴大家,這是他們真真正正需要面對的。」

在黎志偉眼中,每個人都有他的價值,只要努力,同樣值得尊重,不應該因為一個人沒有名氣、或者主力發展冷門範疇,便給人隨意踐踏。可惜,這裏是香港。

享受多一剎那激情

一場意外,把黎志偉由高高在上打落谷底。

在香港,受傷也有罪。電影中,三番四次指摘香港醫療系統冷漠無情。這也是黎志偉的親身經歷。

「手術後,我每日也要抬高頭仰望他人。以前,我會把有關自己的報道,反覆看好幾遍;出事後的頭一年,我最怕給人認出自己就是那個包山王,日日埋怨那兩個司機為何要撞我。我受傷,我難受,我的家人也需要面對外界的聲音:『哎吔,你個仔咁後生,點解會咁慘呀?』」

「我花了很長時間回想自己的經歷,重新思考究竟自己是個怎樣的人。跳一跳出來,抽離地看,會明白意外是意外,那兩個司機也並非故意。與其大家一直痛苦,其實更需要釋懷;解開自己的心結,也等於解開對方的心結。就連之前怪責過的醫生、護士,也覺得他們並沒有想像的惡劣。以他們的職責,他們每日要處理的事務,實在太多。」即是,社會的錯。

知易行難,被索償官司纏繞的五年間,黎志偉連半點開心也談不上。兒子一天一天長大,才覺悟到自己要做好榜樣。「後來,想通了,做人,重要的地方不在於是否行動自如,是在於知不知道自己的夢想是甚麼。我很想跟兒子說:『我沒有放棄自己,我甚至要比從前做得更好,要為社會做更多事,幫助更多人。』」

借助自身經歷,靠演說靠出書靠拍片,訴說一個不用雙腿走路也能活得精采的勵志故事,勸喻大家振作,走出困局。連十大傑青的稱號也掙到了,黎志偉始終覺得心情起起伏伏,未能完全放下。「直到連着輪椅爬完獅子山的一剎那,我才能夠對自己說,真真正正放下了。」

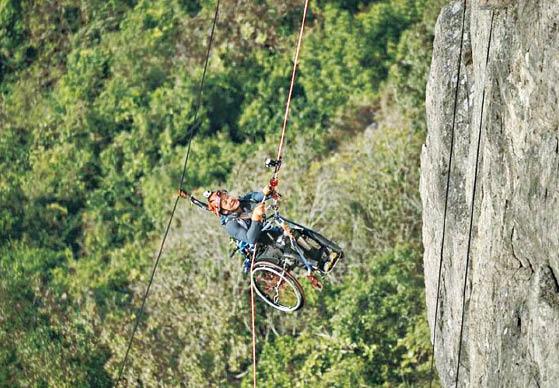

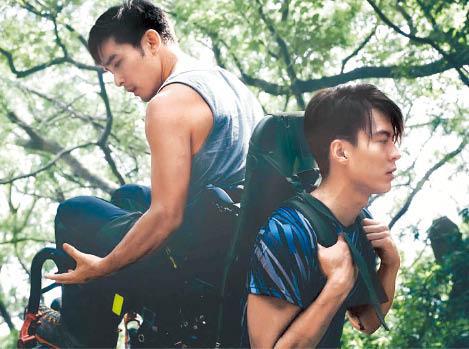

做一個成功的運動員,大概跟做一個成功的藝術家一樣,總要帶少少自私。兒子才幾歲大,太太在獅子山下目擊丈夫在冒着生命危險圓夢。「一開始的時候,我話要爬獅子山,大家以為我說笑。醫生、攀石界朋友,簡直覺得我瘋了。」

「國內外也沒有人試過,我可能真會死。我已經沒有想太多,要想,危險的因素有太多太多,我只能盡量積極,把風險減到最低。」身邊很多朋友願意幫助黎志偉完成心願,反覆練習,務求利用繩索系統把輪椅穩固地吊在山邊。「我不會讓自己跌死。」

「受傷後,我有玩過劍擊,玩過乒乓,玩過籃球、游水,甚至馬拉松、潛水、拳擊。全部是運動,但不是真正的黎志偉。沒有激情,沒有一種排除萬能也想做到的激情。我只想找回從前當運動員的黎志偉,享受多一次那種感覺,一剎那就足夠了。」

「我不是做壞事,沒有傷害生命。我只不過堅持做自己想做的,也算一份正面的執着吧。」

看一次獅子山頂的日出

說黎志偉沒有藉機在電影中把自己美化,最明顯一幕,是說到領取十大傑青榮譽時,沒有發表一份激動人心的演講,反至側寫頒獎禮上,如何親眼見證高官權貴們的無恥嘴臉,隱隱有份不屑的意味。「對我來說,傑青這個身份的確是一份認同;不過,真實社會就是有無恥的人的存在。我本來是個運動員,來到那個圈子,面對當中的文化,也需要時間適應,當時的確感到不舒服。」

「傑青是榮譽,也可以看成一張包裝紙。在人前,好像是一個人物;之後呢?倒不如扛着傑青的身份,做更多有益社會的好事。」今日的黎志偉,似個社工,閒來會探望受傷失意的朋友,又打算在年底,在香港鬧市選一座高樓來攀爬,重現獅子山精神。究竟甚麼才是獅子山精神?「誰都說獅子山精神,舊一輩的說法是:要拼搏,有夢想,敢堅持,都是很基本的元素。近幾年,好像出現一些變化。我不敢說自己有界定獅子山精神的資格,不過,我的故事發生在獅子山下,也在獅子山上,只能說,無論外在環境如何演變,你都要毋忘初衷,做自己,繼續有夢想,抱着香港仍然有希望仍然有機會的想法。」果然是一個追夢家。

黎志偉說,自己是攀石運動員,不相信坐在輪椅上,便等於被判定以後要認命。他盡力打破框框,結果,坐在輪椅上,立於獅子山頂,看過一次很美麗的日出。想法實在正面。訪問過程中,黎志偉坐在輪椅,在場地中出出入入難免有點難度,他一直保持笑容,讓情緒低落的黑面訪問者自愧不如。在身陷泥沼時,仍然保持樂觀積極,令人太累,即使,那是現今香港人最需要學習的課題。黎志偉最有經驗。「我已經習慣、適應,甚至麻木了。在不同場合和環境中,我有不同角色,我希望演好不同的角色。」

「某程度上,是好事,至少,要我份外注意身份,提醒自己不可以行差踏錯。不過,問心,我其實不是太介懷別人的看法,也不在乎別人的質疑。在我眼中,只要想做的事情不犯法,不危害他人,我總會選擇堅持。世上有吸引力法則,慢慢總會吸引到一班志同道合的朋友齊齊幫忙。我知道自己有這一股凝聚力,我想把這股力量發揮得最大。」感受過黎志偉的正能量,或者,絕望的,也會迴光反照一下,有動力繼續發夢下去。

場地提供:Hong Kong Climbing Park