【字裏凡間】

「為甚麼人類一面展現殘酷的殺戮,一面又有發自內心的關愛呢?」

四十四歲的澳洲作家Markus Zusak二〇〇五年出版了一本反戰小說,名《偷書賊》(The Book Thief),寫納粹德國希特拉用文字摧毀人們的思想時,一個女孩偷回文字的故事;以死神充滿感情的第一身,見證文字協助人渡過時艱的治癒大能。此書被繙譯成逾四十種語言,二〇一三年更被拍成電影,由英國導演Brian Percival執導,小說紅到現在。

Zusak兩星期前無懼風聲鶴唳,匆匆來到這個催淚之城四天,出席了「香港國際文學節×Room to Read」的午餐對話會,重提《偷書賊》在暗黑中尋索文字力量,又談寫新書的十三年艱苦雕琢人性,更想不到這成功人士更願意主動談失敗。

《偷書賊》的時代背景是1938年到1945年二次大戰期間的德國,納粹統治下猶太人被迫害到處躲竄,在紛亂局勢中一群善良草根圍爐取溫,描寫出大時代小人物的人性光輝。書中有一幕,講空襲警報後所有人逃躲到防空洞裏,在籠罩恐懼與不安的空氣中,女主角Liesel打開書為大家朗讀,讓文字安撫人心。走在中環,想起近日的催淚彈放題,逼得一班「手無寸膠」的中環上班族當置地廣場為防空洞(二戰時都爹利街石階旁果真有地下隧道入口,供官員走難之用),不同的場景與時空,一樣的無力感。

「文字就是生活。」逃難中的年輕猶太人Max將隨身攜帶的希特拉著作《我的奮鬥》保命書用油漆一頁頁塗白,寫上自己的故事。亂世重看《偷書賊》,有不一樣的感觸,當下香港人用血與淚寫自己的歷史,讓我更相信仗義每多屠狗輩。

14年過去,《偷書賊》以如詩文筆佔據《紐約時報》暢銷書榜超過10年,Markus Zusak因此成為澳洲最成功作家之一。想過此書迴響如此大、且延綿久長嗎?

「不知道,我以為那是我最不成功的書,甚至從沒想過會寫那本書。」Zusak皺眉道。「這是有關故事的故事。作為作家我意識到的一件事:故事就是我們本身的故事,我們開始成為我們甚至還遠未出生的人。」

二創父母納粹經歷 「寫作養份來自童年」

《偷書賊》的靈感,來自他還是孩子的時候,五十年代末移民澳洲的父母,總在飯桌告訴他有關二戰的故事,主角原型更是他的母親,參考了她口述慕尼黑被美軍佔領的故事。

「他們在城裏有自己的廣播電台,卻不能說德語。我原本想寫我媽的傳記,甚至已改了書名《慕尼黑的午餐》。」後來他又想到,作為小說,不能只寫事實,慢慢開始雕琢出人物。當時Zusak想這本書應該沒多少人看,於是豁了出去。「開筆時我還是二十來歲的年輕人,作品流露着青春的茂盛,借死神之口溫提大家一個小事實:『人人都會死。』我奇怪地發現了這是令人着迷的事。」

「寫作是一種對堅持的測試。」對Zusak而言,語言代表了自己的身份和認同,既美麗且可怕。猶如《偷書賊》總是讓人在醜陋的時代看到人性的美好。「倖存者都非常勇敢,因為在最壞的年代,還有比生活更大的東西。」

「我感覺自己的寫作養份大部份來自童年時代,發生在我、家人、朋友的事情,現在我從自己的孩子那裏得到故事。」Zusak說他是家中孻仔,是被寵壞的孩子,而每個被寵壞的孩子總會以自己的方法長大並變得獨特,他們會向人問古靈精怪的問題,而這些答案後來都成為了他的寫作材料。例如,爸爸會回憶與家人在後院打板球、媽媽講過在炮彈橫飛時,人家帶着被鋪、食糧逃跑,她姐姐危急關頭帶着的竟然是她心愛的髮卷。這些人物個性最後都被Zusak拿來二創,成為書中有生命的角色,小細節也使故事栩栩如生。

Zusak稱自己雖不是傳記作家或歷史學家,但研究、fact check的工作仍非常嚴謹,是在那書中區區十多萬字中感受不到的。「我的研究資料多到叠上天花板,在落筆和完成後也去過德國進行研究,甚至書本送到了出版社,研究仍繼續。」他說,書中出現過孩子從農場偷蘋果,他甚至要親自查證選擇的蘋果季節、品種是否在正確區域出現,避免製造錯謬。

《偷書賊》大賣,電影版一樣的吸引眼球,卻出奇地反而成為Zusak心中的痛。

著作搬上大銀幕 「電影跟作者沒多大關係」

「《偷書賊》這本書顯然沒有成功。因為很多人仍認為,我這書被拍成電影那刻,我才算是成功的作家,甚至有人只知《偷書賊》是電影不知有原著。」跟大部份被改編的作者一樣,一旦你把版權賣了給電影公司,電影跟作者便沒有多大關係,Zusak明白「賣仔莫摸頭」的道理。「我花了13年的時間寫了它,他們可以花30秒鐘把故事瓦解,你不能擔心得那麼多。」

當Zusak的足球教練跟他說:「嘿,我看過你的電影。」他多想反駁說:「書是我寫的,但這是他們的電影,電影改編會改變很多東西,當然有些是很漂亮,表演也很棒,但和看書是不同的。看電影你純粹是觀眾,但看書你是參與其中的角色。」

每次有人說看過Zusak的「電影」,他仍會禮貌地道謝。「因為我認識有許多作家的作品根本沒機會發表,或者其中一些會寫十本、廿本書,卻一直沒有進步。」

電影中,死神以鄭子誠tone作感性旁白,觸動心弦;書本的文字則帶給人想像力,看到人類靈魂如何潛移默化地撼動萬物。

13年再磨一劍 「讀起來要一定力氣」

最近,Zusak花了13年終於完成新作《克雷的橋》(Bridge of Clay),一個關於兄弟情、家庭、成就和失敗的故事。「我和寫《偷書賊》時已經是不同的人了,儘管兩書的主題完全不同,但情感都一樣細膩,它是我寫過的書之總和結晶。」

有趣的是,Zusak在父母身上得到故事,如今,他又在自己孩子身上得到創作靈感。

2018年7月,他正在為《克雷的橋》作最後的審編,早上7時,他和女兒並排坐在客廳飯桌前,他在審稿,女兒在吃她的粟米片。Zusak請女兒嚼東西小聲點,他在工作。「你,工作嗎!?」女兒放下湯匙近乎不可置信,震撼了小腦袋:在鍵盤敲啊敲就是工作?後來《克雷的橋》在紐約搞新書發佈會,全家人撐場,有位女士問Zusak的女兒長大後想當作家嗎?「不!這看起來太辛苦了!」女兒不加思索便吐出這句,讓Zusak忍俊不禁。

Zusak坦言,每本書都像學習一種新語言,寫新書的難度在於超越自我。「我雄心勃勃要求自己要寫出驚天動地的角色,後來我發覺錯了,如果你要寫出很棒的角色,那你就得寫出很棒的文字才行。這就是為甚麼我害怕的原因,因為要努力取得成就的原因,是我一直要求超越自己。」知道了這「自我」的事,Zusak覺得寫《克雷的橋》不能只持「為自己爭取世界冠軍」而寫,應該還有更大的意義。

「《偷書賊》是一本寫起來很費力,但讀起來似乎很輕鬆的書。《克雷的橋》當然也寫得很費勁,但閱讀起來也需要一定的力氣。」 Zusak不後悔花13年時間磨一劍,他認為一本書只要能夠將其思想發展成完整的作品,就可以與世界接軌。

「寫一些能啟發讀者的東西,你也會覺得自己以一種完全不同的方式體驗這個世界,同時重新地被認可。我認為對我而言,閱讀小說是美麗的。」潛台詞當然是寫小說是痛苦的,但他享受這種美麗的痛苦。

成名前低端生活 「經歷使我有故事」

自謔不曾受過正式寫作訓練的Zusak,大學主修英文及歷史,20年前寫下他處女作《The Underdog》,故事獻給他的兩位朋友。開始寫作時,他曾打過三份工,中學老師、導師,以及晚間手術室的清潔工。「我當時並沒有告訴人們18、19歲時候的事情,就算曾是低端人口也沒關係,因為這些經歷使我有了很多故事。」

Zusak的作家事業也並非一帆風順,他寫了三本書之後開始考慮寫新書,結果那本已經寫了的書,遭到出版商的拒絕,Zusak卻認為這是一件好事。

「失敗賦予你寫作的能力。」Zusak如此成功,卻更願意主動談及失敗。

「難道失敗的人就無權談論成功嗎?我認為每個人都認識到失敗是成長的一部份,它測試你到底有多想做一件事,也能測試你的性格。」Zusak的爸爸在他小時候一直灌輸一個思想:贏得勝利有時還不及失敗那樣對人有幫助。「失敗是力量的源頭,每當我因失去某些東西而感到痛苦時,他會說失敗使人變得更堅強;失敗激發了下一次做得更好的願望。」

當然,每個人背後的動機不同,有些人成功的動機是不能讓人失望。Zusak說他從不害怕失敗,因為他自覺一開始就從不擅長任何事情,沒籌碼可以輸。「我的失敗教會了我做得更好,並教會了我重視我擅長的事情。因此,對我來說,失敗也是禮物。」

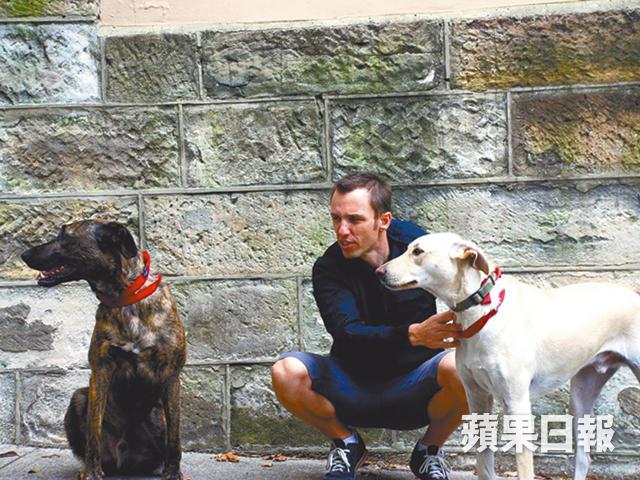

問Zusak如果沒有當上作家,會做甚麼職業?他毫不思索笑道:「遛狗人。」 他再補上一句:「無論如何,我對生活心存感謝,不會站在角落裏抱怨。」

採訪、攝影:鄭天儀