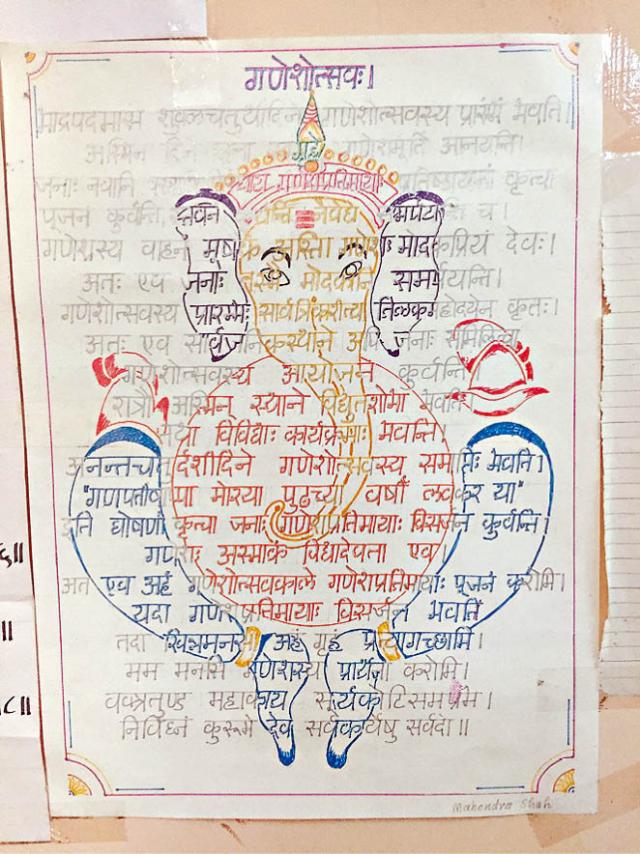

反送中運動唱紅了幾首香港人之歌,其中一首《Sing Hallelujah to the Lord》曾唱至街知巷聞,網民再crossover《南無阿彌陀佛聖號六字二音》,佛曲耶詞,改名《We Connect》。南無阿彌陀佛是梵文नमोऽमिताभा的漢語譯音。在香港,學過梵文沒幾人,熊百祥是其一。

他不是教徒,但為讀《新約聖經》,曾留學雅典,研習希臘文;去年又到印度進修梵文,班上100+1個學生,他是唯一香港人。10個印度人,9個已不用梵文,就連印度駐港總領事館人員都質疑,沒用處,學來做乜。

「如果做每件事都要諗有冇用,咁上街有用咩?」他自認天真,也是真心膠,「如果大家多了解唔同宗教、族種,世界就少好多紛爭」。

記者:王家文 攝影:梁志永

報讀申簽證 歷練58重難關

梵文入門第一課,首要與佛有緣。熊百祥本想讀阿拉伯文,重看一遍《可蘭經》原文,惟馬來西亞大學開班不成,便改讀梵文。前年11月他經網上報讀孟買大學,一直沒回音,半年後緣份到了,收到取錄通知。他申請學生簽證時,印度駐港總領事館人員反覆質疑,「點解學梵文?對你有乜好處?」

他說為興趣,對方不信,只好扮有特殊癖好,「我畢業後讀完兩個冇用嘅碩士,人類學和宗教研究,之後再讀希臘文,都係冇用」。領事館人員勉強信服,只批出兩個月臨時簽證。去年7月中啟程前往印度,抵埗翌日他直奔孟買大學梵文系,但職員告知,網上報名由大學本部負責,學系不知情,學額100個早已滿額。

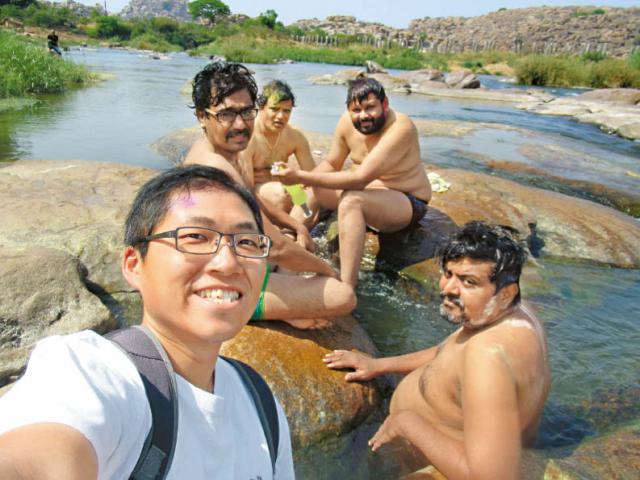

梵文系主任見熊百祥老遠飛來,又交了學費,破例讓他成為班上第101名學生。7月底開課,臨時簽證1個月後到期,申請延期卻陷入永劫輪迴,「永遠都話交唔齊文件」,先是Confirmation Letter,繼而Bonafide Certificate,再來Residential Permit,還要提交到現在也搞不清的S Form。

限期逼近,他找過印度外交部長、英國及中國駐孟買領事館,都沒回覆;立法會議員涂謹申和本港入境處則一直跟進。當地人說可用錢搞掂,他寧走不屈。人間太紛亂,惟問天打卦,他向印度教、天主教、基督教和伊斯蘭教祈禱,結果在死線前一日終收到通知,簽證可延期至今年4月。

由報讀到取得簽證,熊百祥計過,共花了58個步驟,「我都冇放棄,就知我有幾大決心」。全班只他一個香港人,老師用印度語或馬拉提語(Marathi)教學,十句沒明半句,只好靠同學講解,再用身體語言。梵文屬印歐語系最古老的語言之一,至少有48個語音、10種動詞、9種時態、8種語格,另分男、女和中性,以及單、雙和眾數,淨計名詞已經可以有264種變化。

民族宗教層面化解衝突

梵文有幾煩,就連印度人也搖頭。跟熊百祥走轉尖沙嘴重慶大廈,遇上來自南印度的食肆老闆Alavi,聽見梵文就嘆息,「非常複雜,就算在印度都很少人用,1,000個印度人,未必有1人會懂」。另一士多經理Kulbir是北印度人,雖不懂梵文,也笑言跟廣東話同樣難學,但欣賞有香港人願意去認識。

在重慶大廈一隅,如回到印度街頭,「九成都唔會睬你,等如有人同你講文言文、古文一樣,你未必聽得明,仲可能覺得佢係黐線」。熊百祥說,現時在印度主要是最高級種姓的祭司階層才會用梵文,而且南北有別,北印度人尊崇梵文是所有語言之母,他去南部城市時,當地人日常生活都說泰米爾文,認為歷史比梵文更久遠,梵文才是入侵者。

遊歷過10多個城市,遇到的印度人可能連香港也未聽過,但對這個32歲大男孩遠道而來學梵文,充滿好奇。熊百祥認為,要認識不同民族和宗教,需從其語言入手,讀懂古籍,才明瞭彼此異同,「世界上好多偏見、衝突都源於不了解」。學習外語,他有個夢想,「當接觸過唔同語言、宗教、文化、種族,我希望話番畀佢哋聽,佢哋之間有好多誤會」。

走入貼地社群 痛心制度失衡

一無所知,認為回歸應當普天同慶,討厭「長毛」梁國雄搞事博出位,「中七之前都係愛國分子」。自細循規蹈矩,「我會背晒全部校規,然後捉人犯咗乜嘢校規」,曾舉報同學出貓、偷電話、在班房打波,「因為我覺得一個社會要有秩序」。

小學六年級時,有同學經常口多多,「班主任就叫我坐佢後面,每日數住佢傾咗幾多次偈」。權威命令,就是服從,「我真係有數,好似一日最多有300幾句」。中七那年,遇上泛民老師,支持7.1上街,他反對到底,「搞亂香港、太激進,就算有意見表達都唔應該揀呢日」,今天藍絲罵過的話,他都說過。

出身中產,父母從商,自幼教他做人不要怕蝕底,「如果每個人都計較,世界就唔會變好,如果要變好,總要有人行出第一步」。他中學開始做義工,副學士修讀社工,密集式探訪弱勢社群,接觸過新移民、劏房戶、露宿者、癮君子和性工作者等,「每一次接觸,每一次都係震撼」。

震撼來自無知,就如以為穆斯林就是恐怖分子,「因為你一個穆斯林朋友都冇,冇真正去認識」。2007年,回歸10年,他落區幾個月做家訪和研究,當時天水圍仍被標籤為悲情城市,社區規劃失衡,失業嚴重,家暴頻生,他反思很多,「嗰陣時我好心痛,直情好傷心,點解咁多人要面對制度上嘅問題?」當年9月,他首次上街,反對社福制度不公。

讀了兩年社工,熊百祥坦言,「令我做番一個人」,醒覺昔日的自己一直躲在「comfort zone」,離地看這世界,總以為美好沒痛苦,貼地才告訴他,社會問題千瘡百孔,七一上街有理,長毛非無理取鬧,「只不過係一個發聲嘅渠道」。由藍變黃,他說是了解多於轉軚,「所以要Keep住一個人係藍,只要唔好畀佢知咁多就得」。

宇宙觀看社運:勿介懷朝夕

由政改、反國教到雨傘運動,他越走越前,父親越怕槍打出頭鳥。小時候,父親要他捐出每年利是錢某個百分比給慈善機構,「要取於社會,用於社會」。這教誨對他影響深遠,「只不過形式唔同咗,冇諗過社會喺20幾年後,係極之需要大家企出嚟去發聲,原來發聲就係一種回饋社會嘅方法」。

畢業後,熊百祥任職議員助理,從制度着手,改革社會,一做8年,其間完成學位課程,再修畢中文大學人類學及宗教研究兩個碩士。立法會換屆,他取得人生第一筆遣散費後,遠赴雅典大學修讀希臘文,認識歐洲文化的起源。在彼邦,他的童年基因又發作。

希臘是全球吸煙率最高的國家之一,達42.4%。大學禁煙形同虛設,他向政府部門投訴,又去信國會全體議員,全部石沉大海。他不服氣,再向歐洲議會告御狀,獲立案調查3個月,可惜最終都無法監管。控煙不成,另一風波又起。大學使用高濃度化學劑清潔課室,師生常感不適。他發起簽名運動要求校方正視,卻遭連番打壓。

兩次抗爭,看似徒勞無功。到了學期末,一名女同學向他道別,心存感激,「這一年你做過的事情,讓我學懂要發聲」。女同學是印尼華僑,而且是同性戀者,在回教社會是弱勢中的弱勢,由細到大家人只叫她噤聲,不平不鳴,「其實我只係做番自己嘅事,但冇諗過會喺其他文化、社群燃點咗一啲聲音」。

今年5月從印度回港,遇上反送中運動,熊百祥是陣地社工之一。面對政府橫蠻、警察濫暴,換轉昔日,他氣憤得不能自拔;今天他生氣依然,但想起印度人的宇宙觀。初到貴境,他跟印度人約會,對方例牌遲到,「我問佢哋點解成日遲到,佢哋就同你講,宇宙一個循環係840萬年,點解要咁介懷嗰一日半日?」

這種印度式時間讓他豁然開朗,「不公義係存在,你要去爭取改變,平反亦係必須,但唔係一朝一夕。如果幾個月就一定要見到成果,(運動)一早沉咗,只要退後一步去睇,就會見到成個歷史,唔會因為一時之間嘅未成功而受影響」。

梵文之後,熊百祥現正學習柬埔寨文,協助非政府組織研究當地人口販賣問題。很多人問過他,這些冷門語言,學來有乜用?「你學一樣嘢、做一樣嘢,唔使樣樣嘢都要有用,𠵱家冇用,可能將來有用」。這次他沒揸流攤,回答認真:「如果每件事都要諗一個具體、實則同埋有經濟效益先去做,呢個唔係生活,只係生存」。