【音樂人語】

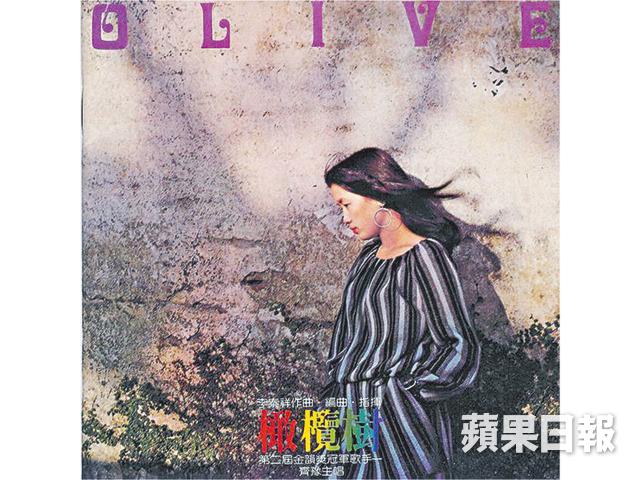

「不要問我從哪裏來,我的故鄉在遠方。為甚麼流浪?流浪遠方,流浪……」1979年的《橄欖樹》,三毛的詞、李泰祥譜曲,好一個詩和原創音樂的完美結合,找來青葱的齊豫主唱。從此,她的一生,或者更多人的一生,也被這棵橄欖樹改變了。

那年,台灣爆發了美麗島事件;同年開放了市民出國觀光的簽證。政治封閉良久的小島解放了,年輕人可以到遠方「流浪」。《橄欖樹》原寫三毛的西班牙情意結,卻成為無數被禁錮靈魂對自由與夢想的渴慕,三毛、齊豫、橄欖樹成為了當時年輕人不羈放縱愛自由的象徵,此歌抒發了幾代人最真實情感,也曾被禁公開演唱八年。

《橄欖樹》唱了四十年後,我第一次聽齊豫現場演繹,她六十二歲,時光荏苒。

在台東池上秋收稻穗藝術節,齊豫一襲碎花長披肩站上被黃金稻海包圍的舞台,空靈的天籟嗓音縈繞天地,如晨露洗滌心靈,非要你安靜下來思考些甚麼似的。那刻,我感到三毛也來了,穿着波希米亞大花裙,走着自信率性的闊步。

人為甚麼要流浪?齊豫引述三毛說橄欖樹是夢想,要追求;潛心修佛的她多年前找到了菩提樹,學習放下。齊豫說人大了,慢慢領悟許多事不能追求,只能讓自己「成為」。

「有時候我們很努力去追求,甚至遠離故鄉,如果是實體的故鄉我們還可以回去,如果你遠離了自己的那顆初心而不察覺的話,那是很糟糕的事。」忘我地為生活拼搏,最後窮得只剩下錢,沒有了生活,有啥意思?但這是都市人的常態。

齊豫是李泰祥口中的時代游吟歌者,從來個人風格強烈,《橄欖樹》長大了,樹紋與年輪不同,齊豫對生命的感受也變了。我問她《橄欖樹》唱了幾十年,六十而耳順的她再唱,感受有何不同?

「就是每次唱第一句還是會很緊張,怕唱不準,『不要問我從哪裏來』那幾個半音,永遠讓我戰戰兢兢。」《橄欖樹》的確很多人都唱不好也不敢唱,因為技巧和情緒都很難拿揑。齊豫形容,《橄欖樹》是不能複製的經典,除了因為曲詞創作人都作古了,還有它獨特的時代意義。

「橄欖樹一直在幻化,碰到了金城武樹(池上的名勝),碰到了我的菩提樹,最簡單、最單純的東西最深刻。」

齊豫回憶,年輕就是任性,曾像三毛去追尋夢中的橄欖樹,沒想到《橄欖樹》有天會給她啟示。

「怎麼可能你自己找到了橄欖樹?若發現橄欖樹會幻化成很多很多棵的橄欖樹。你覺得自己不足,很多東西需要被修剪,所以到了二〇〇九年我覺得橄欖樹要自己去『成為』。如今二〇一九年,我發現橄欖樹無論是追尋還是成為,都要努力不要忘記初心、故鄉、原點。」

歲月洗滌了年輕時的執念,她此刻再唱《最愛》、《夢田》、《走在雨中》,多了一種人生不能回頭要放下的自在,加上山間的迴音,像教堂神曲又像襌院鐘聲。學佛的她安歌曲竟是基督教聖詩《Amazing Grace》,幾 amazing。

「每個人都有一畝田」栽種信念

齊豫說自己的天賦好聲就是奇異恩典,她認為導人向善的信仰才重要,不用太講究宗教派別,而音樂是信仰的重要工具,她希望餘生用聲音來讚頌。「去天堂不需要護照,去了地獄就更不用護照了,該去的就得去了,沒有國界的。為甚麼我們要分這麼多的界?《聖經》講十戒,佛家也有戒定慧,其實是一樣的;西方讓你向神父懺悔,我們也有大悲懺、藥師懺、慈悲三昧水懺,都是從懺悔開始,人一定要有些規律才能成方圓。」

她相信宇宙有大力量、量子力學有不同的空間,也信輪迴,就是所謂的信仰,「有了信仰以後,你會發現生活中再度有了很清楚的路線和目標,就像找到了爸爸媽媽一樣,就好像有人帶領你的感覺。」

一直以為齊豫是個自主的女強人,原來是錯覺。她侃侃而談像一位哲學家,想不到她大學是念考古的,專門研究人類學,也曾在大學教考古。

「我太隨緣了,不是那麼會策劃自己,說得不好聽是有點懶惰。」齊豫說自小作文寫我的志願都是隨波逐流,沒有特別的野心或要當天后。因為會唱歌,喜歡唱歌就一直唱下去。「每個人都有一畝田,就有無限可能,可每個人也有他的命運,只要對自己和人性有信心,堅信很多東西都是好的,相信做好的事絕對不會錯的。」三毛給齊豫填詞的《夢田》,一句「種桃種梨種春風」,齊豫說她的夢田要種一種信念,「相信自己,也相信這個世界。」

齊豫的名字,過去一直與三毛掛鈎,由書迷變成合作夥伴,全屬緣份。三毛被齊豫的樂觀吸引,把對方稱為天使,齊豫卻重申,三毛比自己勇敢,是永遠的偶像,唱《橄欖樹》時齊豫甚至未見過三毛。

羨慕三毛「又真又勇敢」

「三毛每本書我們都看,《撒哈拉的故事》、《哭泣的駱駝》,她文字對我很大影響。一九八五年我才第一次見她,那時候我腦子裏已經有一個我自己的三毛了。我喜歡她的勇敢,那就是我最缺乏的一個部份,我是一個考慮很多的人,當我看到她的純粹、直接和行動力就非常羨慕,她又真又勇敢。」齊豫我行我素地唱自己的歌,三毛自由不羈地率性流浪,都是生活家。

齊豫曾與王新蓮合作推出專輯《回聲·三毛作品第十五號》。三毛負責全部歌詞,撰寫自己一生的故事,齊豫、潘越雲雙女聲的搭配,令《回聲》一推出便成為公認的經典。去年又把《回聲》重新搬上了舞台,可見三毛在她心中或者很多人心中,都有一定地位。「三毛姐姐沒有給我們告別,所以我們覺得她一直都在我們身邊。」

齊豫的歌雋永卻從來屬於邊緣,她從來不是流行歌手,也不及胞弟齊秦的唱片商業化。她的嗓音空靈古典,遇上了伯樂李泰祥,才開啟了台灣歌壇的一道門。她卻一直自得其樂,不搞緋聞、宣傳、拍MV,也不落於娛樂圈追逐名利的規則,獨斷獨行。

例如她喜歡念詩,於是在專輯《有一個人》中,索性收錄了鄭愁予、徐志摩、瘂弦等詩人的作品,並由李泰祥譜曲,每首歌都隱藏勸喻感悟。二〇〇三年,她出版了首張佛教專輯,也在那時決定不再做流行音樂。

「因為覺得流行音樂和我的年紀、想做的事情交錯了,我是那種並沒有把唱歌當成賺錢工具的人,還覺得應該是生活的體現,慢慢走到現在。」

重新爆紅「像新歌手般認識我」

每日誦經茹素,回歸平淡的齊豫,自從今年上了內地節目《我是歌手》便重新爆紅,多了許多年輕粉絲。

「影響這些年輕人,令一些人跟着我聽聽佛歌,也覺得很好的。這些小小的影響,讓他們像認識新歌手一樣認識我,就很開心了。」齊豫說,以前會比較有些堅持,唱自己的歌,後來她覺得很多歌曲意思很好,「在我這樣的年紀已經沒有包袱了,可以唱唱別人的歌,然後選一些適合場合的歌,也很好。」

齊豫說,人生就是一個學習過程,也是一個打磨的過程,除了讓自己不成為別人和社會的負擔,其他的時間就是自我打磨。流浪與自由,對她而言,意義已不同。

蕭瑟秋風今又是,換了人間。《橄欖樹》早已不再是當下的時代之歌,但戀慕自由仍然是一代又一代人在追求的無價之物,像齊豫在風中搖曳的長披肩,落地開花。

採訪:鄭天儀

攝影:丘浩潤、鄭天儀(部份圖片由台灣好基金會提供)