【影畫搜魂】

喪屍類型片歷久不死,延續10年前《喪屍樂園》(Zombieland)的《喪屍樂園:連環屍殺》(Zombieland: Double Tap),有喪屍的進化,電影本身亦是西洋喪屍片的演變。多年來,喪屍片題材已層出不窮,除血腥cult另類重口味,亦可貼近主流大眾,甚至能諷刺社會,隱含深層意義。

提起西洋喪屍片,大多影迷會想起「喪屍之父」佐治雷米路(George A Romero)60年代自編自導黑白經典《活死人之夜》(Night of the Living Dead),其實比《活》片早36年面世(1932)的黑白片《鬼影幢幢》(White Zombie),才是影史首部喪屍電影,主角卑拉洛高斯(Bela Lugosi)正是英國Gothic Rock樂隊Bauhaus名曲《Bela Lugosi's Dead》的主人翁,甚至添布頓(Tim Burton)電影《艾活傳》(Ed Wood)也歌頌這位美國恐怖片著名演員。《鬼影幢幢》的重要性在於創造喪屍和活死人基本形象。主演過多部經典《吸血殭屍》片的卑拉,在《鬼》片中飾演巫師,以巫術製造喪屍替他工作,影片正開啟喪屍片大門,甚至啟發美國音樂人Rob Zombie於80年代組成樂隊White Zombie。

當然,佐治雷米路的《活死人之夜》是喪屍片與文化的碑石作,影片首次引入喪屍撕咬可傳播病毒的概念,賜予喪屍文化無限活力。佐治以11萬美元超低成本獨立拍成該片,大膽以黑人演員做主角,由墳場出現喪屍到困屋鬥的場面都經典,有人將之解讀為對資本主義的嘲諷及包含黑人運動的隱喻,能在恐怖與血腥間探討人性。近年影片還獲4K復修,連美國Criterion亦推出頂級藍光影碟,足證該片拍攝水準及重要地位。

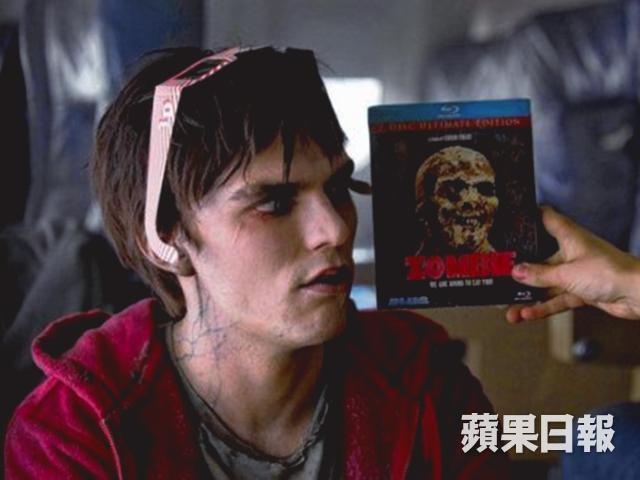

兩年前逝世的佐治,生前一直擔當喪屍片王者,嘗試在拍攝技術及內容作出變化。1978年的《生人勿近》(Dawn of the Dead)進入喪屍片的黎明期,大玩逼真血腥化妝,令恐怖片迷叫爽,連意大利邪異導演盧西奧弗爾茲(Lucio Fulci)也隨即挑機,翌年面世《生人迴避》(Zombie),亦將血腥cult玩得極致,成另一重口味血腥經典。《生人勿近》仍獲奉為佐治另一神級典範,年前重拍成《活死人凶間》,Netflix神劇《怪奇物語》(Stranger Things)今年上架的第三季,以至剛上映的《喪屍樂園:連環屍殺》,都不忘向《生人勿近》致敬。

影迷變信徒 當臨時演員

1985年的喪屍三部曲完結篇《喪屍出籠》(Day of the Dead),進入喪屍片黃金時期,死忠影迷變成佐治雷米奧信徒,跟隨偶像一起拍戲,片中大部份喪屍都是由影迷充當臨時演員,他們完全享受片場中大玩血腥內臟道具,殺與被殺。故事最大突破是喪屍獲發現有閱讀及學習能力,劇情不再一味是人類走避喪屍襲擊。

佐治2005年重出江湖再拍喪屍片《活死人地帶》(Land of the Dead),加入電腦特效,喪屍淪為受壓迫者,學懂使用槍械武器反抗。用政府陰謀論包裝喪屍片,帶有強烈政治諷刺意味。現在重看喪屍被軍警視作害蟲濫暴濫殺,別有一番感覺。

自90年代外國網購普及,旺角信和有專賣外國cult片店舖,筆者跟很多影癡一樣,這段日子吸收最多不同年代外國血腥cult電影,入手過不少美國廠牌如Anchor Bay、Elite、Troma等發行的恐怖奇片,其中Troma有《衰仔樂園》(South Park)創作人大紅前自導自演血腥食人族搞笑音樂片《Cannibal! The Musical》,還有重口味搞笑恐怖片《Redneck Zombies》,此片更引來同類由影帶拍攝直出影視市場的低成本製作。

2004年的《笑死人凶間》(Shaun of the Dead),以爽朗英國生活化情節顛覆陰沉喪屍片,帶來新氣象「喪屍喜劇」(Zomedy)。2009年美國的《喪屍樂園》亦注入搞笑元素,醒神MV拍攝手法,令喪屍片更受大眾喜愛。2013年由小說改編的《熱血喪男》(Warm Bodies),搞鬼向《生人迴避》致敬,用喪屍包裝青春愛情,拍得浪漫溫馨。

貼近主流 星光屍殺派對

今年殺出美國導演占渣木殊(Jim Jarmusch)星光熠熠的另類喪屍喜劇《死無可死》(The Dead Don't Die),有標梅利(Bill Murray)及亞當戴華(Adam Driver)扮冷面警察,泰達史雲頓(Tilda Swinton)扮由外星人化身、會拿武士刀的殯儀館館主,還有名歌手Tom Waits扮避世野人,影片貫徹導演一向的deadpan,角色大都冷臉,充滿黑色幽默,甚至透過喪屍諷刺沉淪物質主義的現代人。

相隔十年原班人馬包括活地夏里遜(Woody Harrelson)、謝西艾辛堡(Jesse Eisenberg)、愛瑪史東(Emma Stone)及艾碧姬布絲蓮(Abigail Breslin)再度演出的《喪屍樂園:連環屍殺》,更貼近主流大眾的喪屍喜劇,有關於喪屍如《未來戰士》(Terminator)般進化,也有對喪屍片及流行文化的致敬,猶如另一次熱鬧繽紛務求觀眾開懷的屍殺派對。

血腥代表

搞笑代表

末世災難的進化

喪屍與末世巨災在小說、漫畫或動畫,有很大發揮創作空間,也為電影開拓新的題材。《迷幻列車》(Trainspotting)英國導演丹尼波爾(Danny Boyle)執導的《28日後》(28 Days Later)不算龐大製作,但勝在拍出末世屍殺氣氛,被指比美劇《陰屍路》更早改編美漫《Walking Dead》劇情(雖然丹尼揚言沒有看過漫畫《Walking Dead》)。同年上映的美國喪屍科幻片《生化危機》卻一直拍了8套,越拍越差,簡直是奇蹟。2007年韋史密夫(Will Smith)主演的《魔間傳奇》(I am Legend)也要玩末日喪屍巨災大片,可惜效果未如理想。畢彼特(Brad Pitt)2013主演的《地球末日戰Z》(World War Z),拍攝成本超過2億美元,電腦特效打造喪屍攻入巨大圍牆場面浩大,但整體未算十分震撼,本來今年開拍續集又擱置,喪屍巨片難搞。

融合歷史的進化

不少西洋喪屍片嘗試與歷史事件或人物結合,玩得最多應該是將喪屍與二戰的德國納粹黨給合,挪威拍過納粹喪屍《Dead Snow》系列,去年的美國片《大君主之役》講到納粹德軍恐怖人體實驗,強化喪屍成為殺人武器,有恐怖血腥逼真的化妝,製作是超級認真,可惜是拍得有點虎頭蛇尾,玩得未夠癲喪,令越期待的影迷越失望。忽發奇想,如果有人夠膽拍喪屍黑警,應該甚有睇頭。

撰文:張一明