【藝文沙龍】

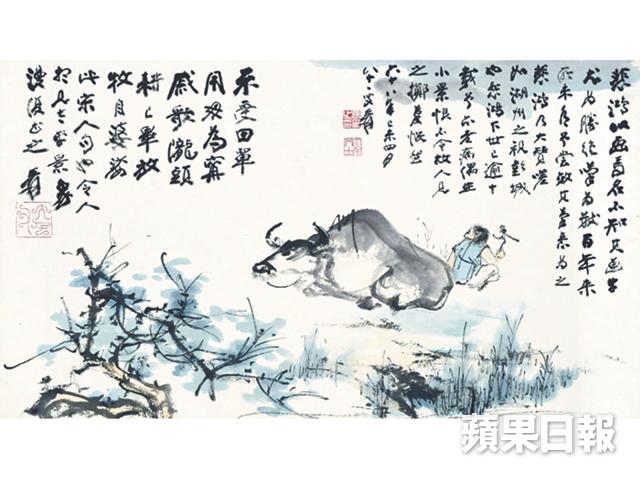

張大千,被徐悲鴻譽為「五百年來第一人」的國畫大師,激讚其藝術上的成就,這事膾炙人口。甚少畫牛的大千到了八十一歲時畫了一幅《放牧圖》,為的就是紀念青年時已相知相惜的前輩伯樂徐悲鴻,此事就未必人人都知。

張大千在《放牧圖》上題字:「悲鴻以畫馬名,不知其畫牛尤為勝絕,嘆為數百年來所未有。予嘗效其筆意為之,悲鴻乃大贊,嗟如湖州之視彭城也……」一九七九年,百病纏身的張大千想起以畫馬聞名的徐悲鴻其實畫牛更勝一籌,憶起年輕時故意仿徐悲鴻筆法畫牛,徐看了讚不絕口,嘆曰「大千的牛可以取代我的了」,就像當年宋代的畫竹達人文湖州和蘇東坡的惺惺相惜。一九四九年大千離國後,從此與徐悲鴻萬里分隔。《放牧圖》如今就在眼前,我彷彿聽到晚年張大千憶友嗟嘆、擲筆慨然。

這些第一手的大千故事,馮幼衡滿肚都是。皆因這位長期執教藝術系、書畫系的美國普林斯頓大學藝術考古系博士畢業生,曾任張大千私人秘書,深入鑽研這位巨匠的藝術多年,寫過《形象之外:張大千的生活與藝術》和《借古開今:張大千的藝術之旅》,最近又出新書《從古典到現代──張大千的藝術1950-1983》,詳細剖析張大千海外時期之創作歷程與藝術嬗變,馮教授更特意來港主持講座和新書發佈會。

今年是張大千120周年誕辰,全球不少地方都有舉辦紀念活動。香港蘇富比與台北羲之堂協辦「無象之象:張大千精品展」,彙集張大千不同時期代表作近60幀,由畫家家屬、本港及海外收藏家提供,部份曾亮相於重要展覽,亦有從未公開展出之作,還請來馮教授分析張大千1949年離開中國後,不同時期的創作風格。

學藝縱橫 潑墨潑彩不拘一格

「大千早年除了學石濤、八大山人外,花卉從陳淳、徐渭着手,中年以後山水曾專攻王蒙,晚年潑墨時總忘不了方從義的自由奔放。」馮幼衡寥寥數句,便總結了大千的學藝蹤迹。

蘇富比中國書畫部主管葉卓敏闡釋,展名「無象之象」,源自老子述「道」之虛無、無形境界,張大千更曾取此入印,概括其潑墨潑彩之不拘一格、包羅萬象之形式。展品包括大千抽象潑墨而一筆不加的經典《無象之象》;寫於日本製金箋屏風上的潑彩荷花作品《花開十丈影參差》;受加州美景啟發之半抽象潑彩《雲靄山家》,還有兩幅分別送給兩位女兒的「嫁妝」。

張大千擁有一張飄洋過海的履歷(見表),猶如他的潑墨潑彩壯觀和傳奇。他除了是畫家更是「生活家」,自早歲埋首鑽研古人劇迹,出走後周遊列國到處見識。在創作上他孜孜求變,創出獨特潑墨潑彩技巧,以具西方現代藝術痕迹之抽象或半抽象手法,配合中國繪畫材質,創出前無古人的一幟。

尼斯會畢加索 野獸派改寫畫風

馮幼衡指,1949年12月,張大千在同鄉好友、民國時期政界高層張群協助下,搭乘最後一班飛機,帶着妻女倉皇離開成都。想到仍滯留成都的家人,大千心想:「離亂年頭的生離,何嘗不就是死別?」他哪料到此行之後,此生再也不曾回鄉,而他飛到台灣後,不久便轉往香港,翌年便應邀到印度開畫展,並在印度北部的大吉嶺奮力作畫。

大千曾說過一個故事,印度有位絕頂美麗的公主參加舞會,父王嫌她穿得太薄,不夠莊重,她回說:「我已穿了七層衣啊!」透過七重衣還可以看到肌膚之美,這絲織品是織得何等巧妙?馮幼衡相信大千畫仕女如春蠶吐絲之纖細感,相信是受此傳說激發的靈感。

為尋找桃花源,大千曾移居離中國戰亂最遙遠的南美,更忍痛割愛了珍藏的《韓熙載夜宴圖》與《瀟湘圖》作為旅費。馮幼衡記錄,大千此行帶去黑白猿六頭、波斯玉眼雪狸四頭、雜色貓四頭、駿犬四頭,箱籠以百計。對於動物,大千曾說:「人們都說我喜歡養狗養猿,甚至養老虎,哪知道這些動物花草,都是我寫生的對象,我和牠們一起玩,不只可增加天趣,並且實驗所得,遠比一切古人畫來得真切。」

1956年巴黎之旅對大千影響深遠。除了在尼斯畢卡索的別墅造就世紀東西大師見面外,他也跟身處巴黎的趙無極、常玉、潘玉良見面,與女高音費曼爾郊遊,看Matisse(馬蒂斯)的遺作展。目睹野獸派激情的色彩,醞釀了大千改變畫風的契機。馮幼衡引述大千後來跟友人的對話:「我們中國畫和西洋油畫擺在一起,顏色不夠鮮亮,很容易被人吃掉,中國畫非變不可!」她認為此行啟發大千開始思考潑彩潑墨。

晚年遷居台灣 建人生桃花源

1976年1月,張大千正式申請從美國回台灣定居。次年一月他購得台北近郊外雙溪附近的一塊土地並籌建他的桃花源,亦即摩耶精舍。1977年至1983年約六年,台北故宮博物院選聘馮幼衡擔任張大千的私人秘書,主要處理往來的中英文信件等事宜,開展了馮幼衡與大千的緣分。馮幼衡的父親是作家馮放民,她初任張大千秘書時還是台灣國立政治大學新聞研究所碩士研究生。她人很低調,從不公開與張大千的合照,1978年到1982年在報刊雜誌上發表了20篇文章,都只寫藝術和生活不以獵奇入手,後來結集成《形象之外》一書出版,並請台靜農作序《為藝術立心的大千》。

馮幼衡形容,大千晚年的青綠潑彩變得更蒼茫雄渾,「看不出銳意經營之迹,卻透着地老天荒的神秘與深沉……是數十年功力所堆砌出來的藝術高度。」大千晚年愛開玩笑,說求(買)畫者若指定潑彩山水者,必是內行,因為大千畫畫用料一向講究,石青石綠顏料所費不菲,這樣才划算。1983年,完成其一生最後一幅畫作《廬山圖》後,大千還未及落款便因心臟病復發去世於台北,骨灰安葬於摩耶精舍後院梅丘立石下。

馮幼衡說,大千在歐洲時,不僅以畫家,也以收藏家及藝術史專家的身份與歐洲著名漢學家交流,在冷戰的五、六十年代,大千在海外成了中國藝術的化身。「黑者是山白者水,可憐黑白太分明。人間萬事煙雲過,莫使胸留未了情。」張大千畢生都在追求「別有天地非人間」的境界。他離開36年了,在人間的我們,還在仰望他那別有天地。

無象之象:張大千精品展

日期:

即日至11月9日(逢周一至周六)

展品更換:

第一期:10月12日至10月25日

第二期:10月26日至11月9日

地點: 蘇富比藝術空間

金鐘太古廣場一期五樓

張大千一生遊蹤

1899至1949年:大陸時期

1950至1952年:印度、香港時期

1952至1953年:阿根廷時期

1954至1968年:巴西時期

1969至1975年:加州時期

1976至1983年:台灣時期

資料來源:馮幼衡

採訪、攝影:鄭天儀(部份圖片由蘇富比提供)