這是最好的時代,也是最壞的時代;

這是智慧的時代,也是愚蠢的時代;

這是篤信的時代,也是疑慮的時代;

這是光明的季節,也是黑暗的季節;

這是希望的春天,也是絕望的冬天;

我們甚麼都有,也甚麼都沒有;

我們全都會上天堂,也全都會下地獄。

這是英國大文豪狄更斯(Charles Dickens)在小說《雙城記》(A Tale of Two Cities)中經典的開場白,故事背景為革命的年代,套用到近兩個世紀後的今天依然適用。

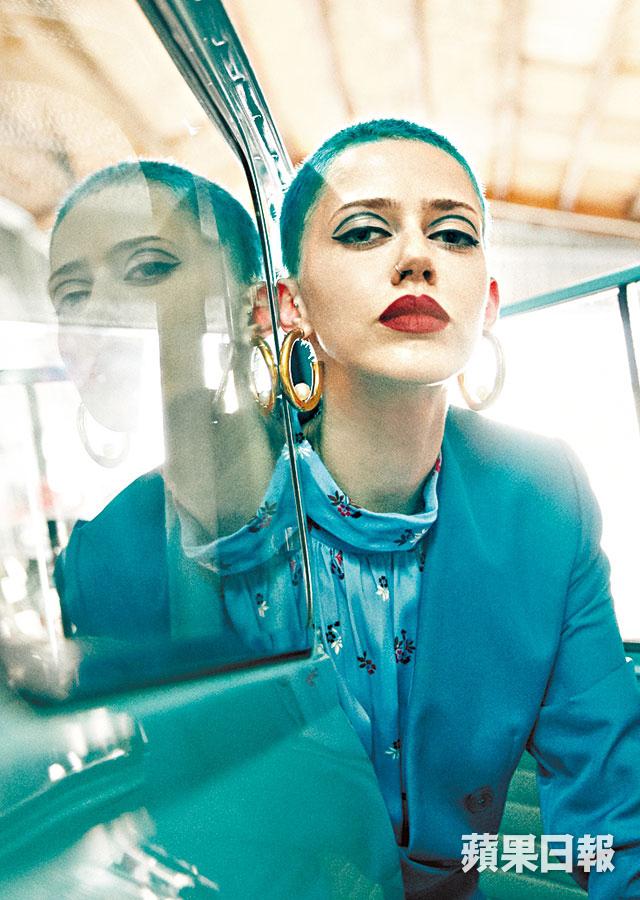

撰文、造型:楊慧珊

攝影:周樂恒

示範:Jessie of Calcarries

化妝:Karen Yiu of hongkongmakeupartist

髮型:Ziv Lau

今天的時代革命,對抗極權,抗爭者成為推動社會向前的一代,每一段抗爭都有其象徵性的形象,回看我們認識的英國,上世紀50年代,也是一個混沌的年代,社會上就凝聚了一班反叛逆的年輕人,就是所謂的Teddy boy、Teddy girl,他們的造型極富時代意味,有如對照着我們現在的一面鏡,以古鑑今,Teddy girl象徵着一群在困頓中,堅毅地熬過來的女中豪傑,有着英國史上第一次女性次文化成立的印記。

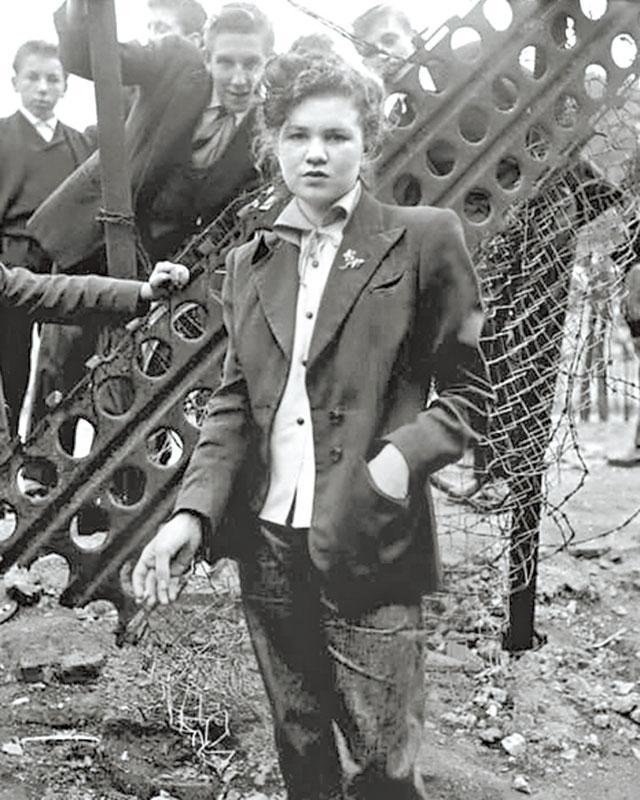

Teddy Girl原型

上世紀50年代,在二戰後的頹垣敗瓦,年輕男生聯群結黨,形成一群甚為有態度而且愛打扮的街頭族裔,名為Teddy boy,女孩子則為Teddy Girl,也稱為Judies,這群少女勢力主要是年輕的工人階級,在上世紀男尊女卑的社會形態下,她們勇於跳出社會對女性定下來的框架,穿自己想穿的服裝,選擇自己想成為的模樣,形成女性自主意識的雛形,而將其外在化,成為一種風格,也是一種態度。她們跟Teddy Boy一樣受愛德華八世時代穿衣風格的影響,穿西裝、翻領恤衫、針織上衣、繫上絲巾、拿clutch、扣上別針、牛仔褲腳要捲起,梳起占士甸(James Dean )或貓王皮禮士利(Elvis Presley)頭,一派輕佻、滿不在乎的樣子。Teddy Girl以衣着打扮展現全新的女性形象,讓女性首次涉獵在次文化當中。

當年的街頭攝影師Ken Russell 形容她們以自己為傲,清楚自己的價值。別以為Teddy girl只是街頭現象,史上最有名Teddy girl來自英國皇室,叛逆的皇室代表英國瑪嘉烈公主(Princess Margaret)摒棄自己國家設計師設計的服飾,選擇穿着法國Christian Dior的高訂拍攝其21歲官方照片。Teddy Girl就是自我的價值和地位的見證,也是她們對世界的一種反抗與回答。