很多人知道林溢欣是補習天王,另一家補習公司曾經開出年薪8,500萬元挖角,被他一口拒絕。不是太多人知道林溢欣還有開出版社,出實體雜誌,財源廣進。「不斷蝕錢。你說它們成功,成功只因為存在。存在是基於每次死到臨頭,我不斬纜,我輸血。」

沒問題,血庫存量充裕。只要香港的教育制度一日沒有成功改革,只要香港人仍然迷信考試成績主宰前途,林溢欣的中文補習事業,依舊大有市場,足夠支撐滿足自己為主的感情、回憶、寄託,或者叫品味。雖然,在不久將來,廣東話大有機會被普通話取代,林溢欣再不能用生動的母語向學生講述《聊齋》的故事。「老師的角色,未必在教育,更多在推動學生的興趣去主動接觸,似演唱會歌手。如果全面實行普教中,這一項功能,肯定弱得多。」醜聞殺不死補習行業,政策可以。

撰文:方俊傑 攝影:黃雲慶

讀中文的高材生

林溢欣的母親以前賣麵包,一日站足十多個小時,一宗交易可能僅涉及一元兩塊;父親在50多歲正值壯年之際失業,之後做過裝修工人,沒工開,只可做保安員,「一家六口住在400多呎的單位,好窮,窮到覺得出外食餐飯是奢侈。父母的心願是供滿百多萬的樓貸,讓我可以無憂無慮往外國進修博士課程」。

做兒子的,有自己的想法。「父母不是大學生,姐姐也入不到大學,對家人來說,我的學業成績已經是bonus。媽媽當然想我讀法律系,我只有興趣於中大的政治與行政、酒店管理和中文系。最後,選擇中文系。讀中文有個好處,將來從事甚麼行業也用得上,跟他人交際溝通,總要用語言吧。」

一般高材生大概不會選讀中文系。林溢欣在高考考到三優。「中文的確不是熱門科目,很多人甚至形容為水泡科。我從來不相信大學學科決定前途好壞,三年後的世界,有誰估得到?2000年,IT爆紅;突然之間,IT沒落。讀大學,應該好好享受。」

自小愛讀中文,看金庸看倪匡,不出奇;連梁實秋的散文也津津有味,是要有點天份。有理由相信林溢欣的確不是看好中文科補習的前景,才違背父母期望。十多年前,補習行業最輝煌時,最有名氣的導師都教英文教數理。「那時,根本不流行補習中文。」

本來,一級榮譽學位畢業後,拿着獎學金繼續碩士課程,再在大學執起教鞭,當個教授,便光宗耀祖。「研究院最後一年,導師是歐陽偉豪(即是Ben Sir),他跟我說:『難了,沒有去過外國大學讀個博士課程,很難回來當教授。大學都要計較排名計較國際間的名氣。』屋企層樓已經供完,姐姐已出身,我跟父母說:『給我一年時間,失敗的話,我返大學找份工。大學容納不到我,我去教中學,至少賺二萬幾一個月。』」

然後,林溢欣去了當補習老師。

多勞多得的老師

跟很多窮學生一樣,為了賺學費為了賺生活費,林溢欣讀大學的幾年,也有客串補補習。「我參加一個網上補習平台,把講義錄音,放上網,學生買課程換個登入帳號,筆記直接寄到府上。高峯期,收到過百個學生,每堂100元,收入也不錯。」

Ben Sir認識遵理學校的老闆,沒有毛遂自薦,反而介紹林溢欣試試,碰巧遵理的中文科老師猝死,學生們不知何去何從,林溢欣隨即頂上。一切像天注定。大學教授有光環,補習天王多數有醜聞。「在A與B之間下決定,一定要考慮能否先A後B,還是先B後A。做教授做日校老師,40、50歲入行也可以;做補習,冇理由40、50歲才出道。」

最重要還是看到市場的潛力。「香港的學校教育,花去學生很長時間,但老師兼顧輔導、情緒支援,根本不可能集中精力提供學生的需要。老師,只分兩種:有心,或者冇心。

有心,純粹代表不會怠懶,不代表有能力教得好,不代表可以讓學生在公開試考到好成績。亞洲人是最喜歡考試的民族,考到好成績入到好大學才有好選擇。在香港搞補習,根本是集合天時地利人和的需要。」

在林溢欣眼中,日校最好主力訓練操行,陶冶心靈。考試,留給課外支援負責。即是補習機構。「補習老師的價值,在於如何將課程變得有趣,把教育元素包裝成娛樂元素,讓已經萬分疲倦的學生,還能夠專注個多小時。」如果,你不相信香港教育界能夠搞好香港教育,補習生意根本打不死。

現實是補習機構的光輝,似乎不比昔日璀璨。「第一個原因是課程越來越淺白。拿經濟科為例,DSE刪去宏觀經濟學。誇張點說,一個完全沒有讀過經濟科的人,只要肯花三個月時間,勤勤力力,足夠拿到第五級的成績。哪有需要補習?另外,是心態問題。出路太多:升不到大學,不緊要,還有專業教育學院,有高級文憑,有副學士,有外國升學,有遙距課程。就算讀到大學,讀哪一間,有分別嗎?還不是出來賺萬幾一個月?跟我讀書的時代有很大分別。以前,升大學是面向懸崖,不跳到過去便死。」

年輕人對未來沒有希望,才是林溢欣的宿敵。「如果整個世界覺得我們是多餘產物,也是現有制度產生的。有選擇,從來對消費者最好。在日校,學生沒有選擇。如果制度改變,學生可以選擇老師,甚至行多勞多得制,教得好的老師,收更多的學生,收入較高,而不似現在被統一,我們肯定困難得多。制度一日不改革,我們一定有存在價值。市場再縮細,做到領導者的話,補習老師仍然是談論着年薪有幾多幾多的一份工。」

惹人討厭的文人風骨

當然,不用擔心。香港政府有能力撥亂反正?林溢欣很清楚,香港的教育問題千瘡百孔。「簡單如資源分佈。政府突然認為要模仿外國,行IT教學,每個學生要有部平板電腦,掟10億出去,由學校自行處理。學校其實好迷惘。又例如推行小班教學,老師數目根本不足夠,還有無數行政工作要應付,午飯時間也要改試卷,晚晚做到十點幾才收到工。在以前,哪有可能?」

已經不說學生質素的下跌,專注力嚴重不足,要他們坐定定聽一小時的課,接近不可能。「可以怪責他們嗎?網絡出現後,大家的習慣也改變了,生活節奏越來越急促。」更大的改變是DSE中文科的聆聽和口試也醞釀廢除,廣東話總有一日會被消滅。「我不反對使用普通話,不代表普通話可以取代所有語文,普通話跟廣東話其實不存在矛盾。我是反對刪除聆聽和口試試題,專責小組提出的理由,全部荒謬。」

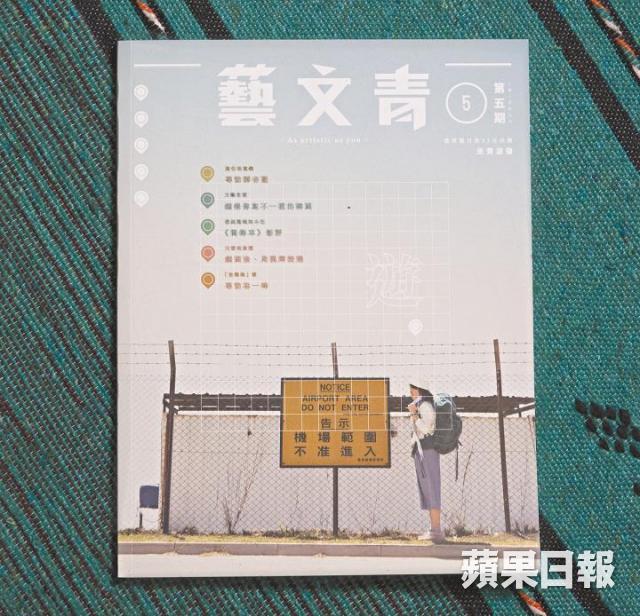

「用廣東話教中文,老師說的,學生聽得明白,有趣,才有興趣。用普通話,相差太遠。有趣味,對學習者來說,很重要呀!」自言是位演唱會歌手,一年有二百幾三百日在課室開騷的林溢欣,晚晚授課授到血脈賁張,說得特別有說服力。為了提高學生的學習中文興趣,甚至自資出版雜誌《藝文青》。

「學生文筆差,因為不閱讀。要他們看金庸,他們嫌悶;要他們看作家的散文,簡直不可能。坊間的刊物如《字花》,太深奧。市面好像失去了橋樑。我沒有文人包袱,出雜誌,用達哥(打機KOL)做封面也不成問題,只求令學生們覺得較易入口。」

一開始是個一年計劃,將雜誌免費送贈給學生,每期也要印刷超過一萬本。「印刷費貴,不如放出街發售。」出釣魚雜誌,夠專門,容易吸引到廣告客戶,生存得到;林溢欣的雜誌,連手機程式電子遊戲的廣告也嫌棄不符合形象,只收取資金有限的文化界生意,注定有蝕無賺。「是好失望,但不絕望。」

「我堅持不搞網上版。握着一本書,有質感,有排版,有配圖,有設計,有溫度,不會突然彈出一個兩個廣告。雀巢咖啡一罐九元,兩罐十八,一本雜誌的營養價值和提神程度,肯定高過兩罐雀巢咖啡。既然可以接受實體教科書,為何不能接受一本印刷精美的雜誌?」

一方面是位曾豪言多5,000萬多8,000萬也差別不大的打工皇帝,同時也自言擁有少少惹人討厭的所謂文人風骨。所有看似不合理的現象,立即輕易解釋得到。「錢,很重要,住得好一點,食得好一點,穿得好一點,帶到父母去未去過的地方。不過,所謂最好,其實有上限,給我更多錢,我的生活也不會有甚麼改變。我最慶幸自己沒有因為名利而迷失。補習界有很多負面新聞出現,正是因為有人成功後迷失,不再安於本份,沉迷賭博,或者做其他勾當。」以為有可能以小博大的,隨時傾家蕩產;明知不可能收回成本的,反而會量入為出。做個文人,也不失為明哲保身的好辦法。