示威現場,抗爭者人人black bloc,從蛛絲馬迹察覺少數族裔的身影,有時靠一抹異色頭髮,有時窺見面罩縫隙之間的黝黑皮膚上前搭話,誤判「炒車」有時。

2016年政府人口報告中,除去外傭,香港約有26萬少數族裔,六月時的少數族裔反送中聯署僅有八百多人。身在現場抗爭、土生土長的前線示威者,是少數族裔中的少數,危險系數極高;當和理非,亦有自己的戰場,語言、宗教和種族的邊界。按膚色判定族裔,本來就膚淺,沒有足夠的愛去支撐,這段抗爭路絕對走不下去。他們的生命,與抗爭、與香港、與少數族裔的命運,緊緊交纏。

記者:鄭祉愉

攝影:何家達 黃耀興

民建聯黨員Zab:宗教領袖親建制 拒為青年發聲

抗爭戰線不止前線,巴基斯坦裔的Zab是民建聯黨員,是穆斯林,也是和理非,反對修例,說出無奈真相:「少數族裔有好多都親建制。」隨林鄭表示撤回條例,Zab指社群內撕裂成撐警與支持示威者一群,「但佢哋唔鍾意大部份示威者所做的事。」

少數族裔社群有看不見的邊界,但同樣是戰線。

亂局之中,7.27元朗衝突,他所工作的屏山元朗伊斯蘭中心決定開放,作避難所。一貼上facebook,惹來數千個讚好。每逢示威,好多清真寺提早關門,他與阿訇(Imam)商議後,決定開放,一改伊斯蘭教沉默形象。「我們希望展現畀人睇,人性(humanity)存在,伊斯蘭都係你可依靠的宗教。」

他沒想過,香港人連連感謝,自己社群卻反應負面,指摘不關門,即是不考慮公眾安全。他無奈說:「我哋社群話,要似港鐵,拉閘好過開。」最後無人前來避難,僅在門前看到白衣人守護圍村,及示威者經過。

事實核查和資訊同樣重要,他觀察到許多人否定現實,「好多少數族裔對香港發生的暴力和武力感沮喪(upset),其中一個原因,是好多人無法消化現狀,因呢種事從未發生過。」他指,老一輩常常分享難以求證的國際陰謀論,連許多土生土長的年輕人亦相信示威者收錢,因WhatsApp社群中亦常流傳一些錄音、影片和訊息;facebook上亦有巴基斯坦專頁的香港分支,如Dunya News,於反送中前為宣傳社群節慶訊息,反送中時則發表親政府報道。

WhatsApp上,他與近二十人各族群的年輕社區工作者建立一個群組,將重要訊息以烏都語錄音傳送,特別重要的訊息,更會藉清真寺的二百人群組發放。許多同族朋友向他查問哪裏有遊行,港鐵站會否關站等消息,打算避開。

建制派多年政治耕耘,是少數族裔偏藍的主因。訪問持續兩小時,Zab才坦誠告知:「其實我係民建聯黨員。」Zab形容家庭環境「高度政治」,爺爺也是民建聯黨員,爺爺常常着Zab入黨,長輩有命,他只好先填表,但明言要考慮。過了一段時間,Zab竟收到民建聯的黨會員卡,才發現爺爺竟偷偷寄出他填好的表格,他曾以英文傳送電郵,要求退出,杳無回音,無奈cut不到。

「親民主成員唔活躍,親中政客識得點玩遊戲。」他解釋,民建聯有少數族裔委員會,定期與宗教領袖召開會面,講解政府政策;每逢選舉前,民建聯議員亦會拜訪清真寺,以及Zab所工作的伊斯蘭中心,要求支持,以及選票。「探訪宗教場所,對佢哋(宗教領袖)來講,已經是高度尊敬。」他苦笑,指這些都是面子工程,「即使對少數族裔冇實際利益」。

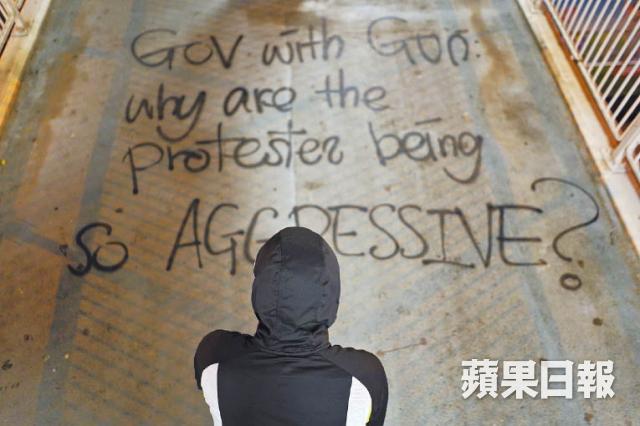

多年來政府針對少數族裔的政策分散凌亂,缺整全栓架,族群處境仍未得到明顯改善,有人上前線示威不令他驚訝,因年輕人同樣絕望。他作為穆斯林,明言不想香港變新疆,指批評政府施政為人權一部份,亦理解抗爭緣由,並拒絕標籤抗爭者為「激進」,認為起碼要撤回暴動定性,「比起巴基斯坦,香港人未見過暴動」。

清真寺周五禮拜後,Zab常與朋友討論時政。一次激辯間,有朋友警告不要在媒體上露面反對警察:「如果你被捕,我諗我哋好難出嚟支持。」Zab按捺不住追問:「如果今日少數族裔處於抗爭者位置,你又點睇?」

對方一下子沉默,才說:「我哋唔知。」對話就此中止。

9月6日太子站示威,首次有16歲非華裔少年因縱火和刑毀,在旺角警署被捕。翌日他以WhatsApp回覆,社群至今沉默:「我恐怕冇人知,我見唔到本地人討論,令我更驚訝。」他與數名朋友嘗試找出少年身份,但他幾乎肯定,沒有團體會為此發聲:「(宗教領袖)唔會理,佢哋好驚警察。」

「多年了,我仍好難明,自己社群諗乜?」Zab任地區工作多年,「少數族裔喺香港,冇一把集體聲音」。

這種沉默,一如他所料,卻顯得悲涼。Zab欲質問民建聯:「成日叫黨友,好,我係你朋友,但你能為我做乜嘢?為少數族裔的生活做乜?」他更想詰問香港人:「你要叫我哋做少數族裔到幾時?係咪我哋唔係香港人?開始叫我哋做香港人,然後我哋就會支持你。」

混血準碩士Joe:7.21後趕返港 見證歷史轉捩點

在8.11灣仔警總附近看見歐亞混血兒Joe(化名),以英文攀談幾句,忽然其示威者高呼「防暴」,他倏然邁開大步奔跑,記者緊隨。持盾防暴離開了警總,他在軒尼詩道停下,解釋能聽懂廣東話。

自由之夏掀起序幕,今年二十多歲的他本來遠在歐洲進修碩士課程。6.9百萬人大遊行,6.16二百萬人,他仍遙距看直播。「我覺得自己唔去遊行,只係二百萬減一,我可以喺遠方打氣。」直至7.21元朗恐襲,示威越演越烈,未見疲態,他買了一張機票回港,「喺香港歷史轉捩點,我需要在場」。

2014年前,他從來不覺得自己是香港人。自小念國際學校,身邊的同學全英文流利,中學去了加拿大,Joe一直活在舒適圈中。直至進入港大就讀為止,他滿心期待,卻因廣東話說得不好,被當成外國人,無法融入本地圈子。「喺度成長長大,我覺得呢個城市冇愛,只不過係一個生存和工作嘅地方,最終還是要離開」。

傘運時,他前往金鐘佔領現場,欣賞連儂牆、藝術作品,現場抗爭者派水送物資,互相關切問候,才驚覺這座城市不止冷漠、呆板而冰冷一面:「呢座城市綻放出創意、希望,年輕人為自己未來奮鬥,我發現到原來有咁多能量、藝術及愛一直都藏在表面之下,我終於覺得自己是香港人」。其後五年間,他看着香港沉淪。

相隔五年,重新投入一場運動,是治癒運動創傷最好的方式。

7.28上環衝突,他回港了,警察一夜投放408枚催淚彈,他戴了泳鏡,現場示威者派發裝備,互相照顧令他感動。2003年,13歲的Joe在加拿大念書,參與過反對美伊戰爭的示威,衝過警察,記憶中其他示威者燒過車胎,但當地防暴警察也沒有發射催淚彈,「只在暴動時,破壞他人財產時使用」。香港的防暴警察的武力升級之快,令他震驚。

Joe看得懂中文,以英文寫作,他選擇由示威者的角度作紀錄和觀察,然後再傳達出去。他指,運動如水,資訊傳播快,決策通通在網絡進行,如「數碼民主」,居港外國人和許多少數族裔因語言隔閡,跟不上資訊,令許多人對示威者升級行動,大惑不解。「Telegram、連登上嘅討論得中文,外國人不懂中文,就被切割出去。」

他舉例,8.13機場示威者毆打《環時》記者、構成旅客不便後,事後連登上討論如火如荼,有貼文呼籲道歉,結果示威者真的前往道歉,若不懂中文,就無法理解。

Joe用中文名,加入各Telegram公海群組,關注十來個頻道。Twitter多五毛,Joe便積極在Twitter上,用英文更新並解釋運動進展。作為自由身寫作者,他也撰文向外國人解釋運動情況,比方引述爆眼少女的廣東話連登貼文。訪問前,他在咖啡店剛傳送外媒稿件。

日常生活中,Joe常被當成外國人,唯獨在示威現場,與香港人聊天,他感到自己是集體一分子。「你為咗自己屋企上街,你相信香港的未來,冇人會問你種族背景係乜,你係咪喺度出世、讀邊間學校,你就係香港人。」大家一起為更好、更包容的香港而戰,「呢樣嘢係呢場運動最美麗的事」。

少數族裔在運動中總現身影,如烏都語連儂牆、港台記者利君雅、深水埗的南亞裔站在警察前……「少數族裔都有stake,我好慶幸,喺呢個時間,有更多香港人認同城市有幾多元化。」

前往遮打集會前,Joe在手機上打開連登,輸入「我係香港人」五個字。抗爭過,也有過身份危機,「到了今日,我會話自己係100%香港人」。

大學生Ali:放棄當差念頭 唔想變魔鬼

戴上豬嘴、眼罩、頭盔,面巾緊包面部每一寸肌膚,Ali今年二十歲,一臉聰明相,對上前線顯得篤定。父母來自巴基斯坦,他土生土長,考入本地大學,可謂少數族裔中的模範生。

8.18晚上的金鐘夏𡰪道,一片「屋企要人」的呼聲中,Ali也一身街坊裝,來回跑着叫人離開。「今日係和理非回合!」Ali原是前線:「本身我都返咗去,出返嚟叫人走。」

家住屋邨,在家說烏都語,每晚父母忙着收看巴基斯坦新聞,親戚全在當地,兩代人觀念南轅北轍。「上一代覺得嚟呢度只係賺錢,佢哋始終覺得政府收養佢哋,做衰嘢係唔應該發聲,諗住退咗休就返巴基斯坦。」即使父母支持示威者,但指外國人身份尷尬,不應參與香港政治,身份認同不深。

「我真正愛嘅係香港呢個地方,巴基斯坦係愛嗰度嘅親戚,我愛香港係愛所有嘢。」第二代土生土長如Ali,「(上一代)唔會有呢種愛。」

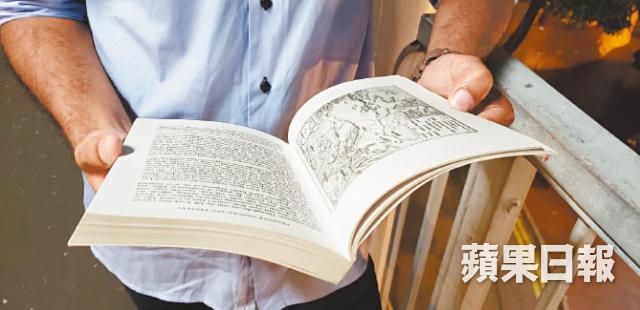

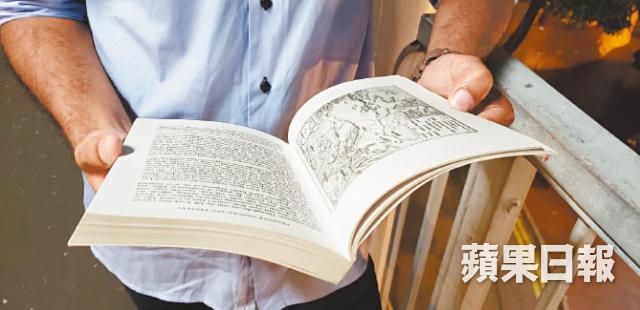

六月他不在港,7.1之後,他走上前線,砸過玻璃,捱過催淚彈,受過警棍,亦有向警察丟擲雜物,他常帶兩本書包着手臂,再在外裹一張保鮮紙就走出去,越站越前。

7.21上環衝突,Ali站在頭排,持着盾,熱血地呼喊口號。呯呯呯,警方發射催淚彈,他旁邊的示威者遭橡膠子彈擊中,向後滾了兩個觔斗,一拐一拐。親眼目賭那一刻,他心頓痛,身邊一群示威者連忙扶起對方。「我冇學過急救,我幫唔到佢,唯一可以做就係繼續企喺前面,唔畀其他人受傷。」

手足的痛,也是他的痛,奈何外貌膚色不一樣。結果7.21回家後,讀到元朗恐襲新聞,有南亞裔刀手的身影,心中五味雜陳。7.27元朗遊行,他選擇不去,因當時瘋傳元朗會出現南亞刀手,「因為我身份比較尷尬,又驚俾人話鬼,咁不如唔出。」

少數族裔日常面對警察,Ali被查身份證的頻率,最高達一天三次。有一晚下着傾盆大雨,他遭警半路攔截,他詢問警察:「可否去前面有瓦遮頭嘅地方?」他保證不會離開,又表示可以捉住手,怎料警員仍拒絕。

語言有等差,他記得警員一開始以英文詢問,「語氣唔係好好,好似我一嚟就犯咗事」。他以中文回答,警察態度忽然溫和,「係咪因為我識講中文,就代表我冇犯事?」

8月初,深水埗遊行一役後,因有少數族裔參與示威,有份搬鐵馬,令連登網民一改觀感,「深水埗南亞幫黐X線」的貼文獲得一萬三千個正評。Ali看見連登正面留言,指南亞人也是香港人,只覺感觸,終於不再被當成非我族類。他苦嘆不懂說中文的朋友「俾警察蝦得太犀利」,「我哋南亞裔人士係畀人一種好熱血、好勇武的感覺,但對與錯係分得好清楚。可能有時成日搞事好嘈,不過係曳,唔係壞」。

「我哋俾人拉咗,可能會比其他香港人大鑊。」Ali不是不擔心被捕,找工作時,南亞裔加上坐監,絕對大扣印象分,更怕少數族裔被指為外國勢力,再被政府打壓權益。

Ali曾立志當差,因想幫忙處理南亞裔案件。經過6.12後的警暴,念頭蒸發。「如果我入警隊,我唔敢擔保自己會唔會俾人洗腦,會唔會俾人同化……變咗魔鬼。我唔想,亦唔可以同呢啲人一齊相處。」

8.31太子站內速龍小隊無差別打人事件,令恐懼蔓延,如燎原之火。Ali父母不敢再搭地鐵,只敢搭巴士,本來政治冷感、不懂中文的朋友,「個個都驚警察,以前企一兩分鐘畀佢Check身份證,係唔會驚。」事態至此,他認為只有解散警隊,才能改變警隊。

作為大學生,Ali正自發罷課兩周,為中學生免費補習,對林鄭撤回條例,他拒不收貨。問他愛不愛香港?他斬釘截鐵地說:「愛。」以青春的乾脆、以前線的決絕,矢言若香港輸了這場仗,他便回巴基斯坦讀哲學,武裝自己。抗爭何日終?Ali摯誠地說:「我諗唔知點樣為之完,幾時完,但係我會抗爭到最後一刻,只要有一個人想繼續抗爭,我都會陪佢。」

中學生毛毛:上街左右為難 怕被人當鬼

連登一邊讚揚南亞幫,一邊散播「南亞刀手」的流言,十五歲巴基斯坦裔的毛毛忘不了遊行示威現場,露臉時曾遭遇的左右為難。

7.21往上環路上,聽見「光復香港,時代革命」的口號聲,他熱血沸騰,想叫,但又不太敢,因為他僅戴了醫療口罩。皮膚黝黑,露出半張臉的輪廓,誰都知道他是少數族裔。他說來仍有點尷尬,「不想被當鬼」。

毛毛爸爸來自巴基斯坦,媽媽是印尼華僑,廣東話是他母語,烏都語只懂片言隻語。

他今年中四,從來不算乖學生,計一下數,學校遲到滿三次記缺點,光中一,他就有四十多個。他本想認真念書,但6.12考試前夕,忙着看新聞,沒有溫書,又失眠,以致「肥佬」。自此,他跟朋友義無反顧地投身自由之夏。

7.28上環衝突,毛毛還站在後排,首次嘗到催淚彈的味道。在德輔道西,遠處看到煙霧,他儍呼呼地站在中排,朋友說口渴,進便利店買點飲品,一出來,赫然變前排,前方是防暴警。他不懂戴豬嘴,中了催淚彈,頓時眼淚鼻涕橫流,立即有附近示威者為他洗眼,然後前面呼喊裝備,他便把豬嘴傳出去。「我嗰日仲未接受到,我仲覺得自己係和理非。」他很快回家,想着「中排都唔再上」,後來卻打算站上前線,「因為我想為香港出一分力」。

被認得,是他最害怕的事。與南亞裔「膽生毛」刻板形象不同,他膽子不足以支撐他站最前,形容自己為「半勇武」,在場多搬鐵馬,曾手執磚塊,卻丟不出去,「可能過唔到心理關口」。

場上遮面,踏入了不分膚色的界限。他遮擋臉容得極其嚴密,有催淚煙時,連眼眉也不露。只聽嗓音,毛毛就是普通男生。8.31和同齡朋友認識了一班前線大學生。快閃一輪,這群人一同晚飯,他朋友戲稱他「巴基斯坦王子」,新相識還不太相信:「佢似巴基斯坦人姐,佢唔係。」毛毛終於摘下面巾,一桌人有點愕然,但看了看,又平淡沒事了。倒是Instagram聊天,發現同班同學走在最前線,對方還叫他小心。

組小隊,他想着,自己跑得快,不如做哨兵。無論如何,他要為香港做點事。雖然遲疑又害怕,整個訪問中,他最肯定是:「我嘅身份認同係香港人」。

身為中學中唯一一張少數族裔臉孔,毛毛從沒被孤立,直至政治進入校園,他卻感落寞。9月2日他沒上學,去了金鐘集會;9月3日中學舉辦集會,僅有二十多個人罷課,圍坐在操場集會。校方不准許喊口號,他看着鄰校喊得興起,只覺失望。

每逢小息,他便聽到同學取笑,問「唔明點解要咁做」。眾目睽睽之下,他當下只覺羞恥。眾多同學在Instagram表明反修例,但出來罷課的人這麼少,令他意外,大惑不解。課室與抗爭現場的差異,他彷彿上了一課。他不會放棄,打算堅持每周一罷,「因為做緊啱嘅嘢,不過佢哋未覺醒」。

巴基斯坦爸爸同情示威者,但二人曾因他示威,深夜回家吵架;媽媽是藍絲,說他遊行等於搞事,他反而自我檢討,「其實我應該send 多啲片、文宣畀佢,我做得唔好」。

毛毛不怨上一代不支持民主,反而說起九十年代,爸爸由巴基斯坦來港白手興家,炒散工後,在尖沙嘴有自己的店。「上一代少數族裔嚟香港,冇被歧視都算好。」

毛毛對未來還有許多寄望,想在香港讀大學,想買樓,讓爸爸驕傲。梁繼平說輸了這場仗,公眾社會要輸十年,他說「輸了買個教訓」,想了想:「十年,應該都得嘅……大個先算啦。」他不想移民去巴基斯坦,寧可留在香港,「睇下2047點啦」。暫時讀書和抗爭,他仍選抗爭,笑說「仲有成個月先考試」。