二三十年前,白木居主人幾百元一餅買下十多餅紅印圓茶,閒時泡茶、養養紫砂壺招呼朋友,風花雪月。他把茶餅與友分享,最近,他朋友有病把拆開飲剩的幾両碎茶套現,竟也賣得十萬八萬。他手上餘下的幾餅紅印,也升值至幾十萬一餅,但他不為所動,附庸風雅無價。

他居於新界鄉野之地,是篆刻高手,最喜歡收藏文房等雅物,是個不食人間煙火的奇人。對於收藏,他一臉不在乎錢不錢的事,最緊要大爺喜歡。早陣子造訪他家,跟他說起「斷捨離」風潮。

與收藏家談斷捨離,等於撩名妓建貞節牌坊、跟深藍絲談民主自由,可他不是。早幾年為了讓屋寬心更寬,他斷然把周遊列國收藏了幾十年較次級、再不大看上眼的幾千件陶瓷連同一生拿過的獎座,做了一個壯烈的送別式。住在十多樓的他,打開走廊垃圾糟的門,把瓷器一件件放進垃圾袋再丟進糟中,逐件聆聽那鏗鏘迴盪的谷中碎裂聲。「痛快得就像賈寶玉的丫鬟晴雯撕名扇。」狂人笑說。

席間朋友不乏聽到瞠目結舌的,應也有和我一樣,腦裏想到《大時代》大結局丁蟹把親生仔掟落街的驚心一幕:一隻、兩隻……那玉石俱焚的「乒乒乓乓」碎裂聲,猶如四蟹的最後呼喊,他卻形容為晴雯撕扇。「過去的由他去吧,舊嘅唔去新嘅唔嚟。」惟獨當事人一臉平和,繼續談他的得意收藏,談當下的曾經擁有才啱聽。他家中有一物,千掟萬掟他也絕不會捨得丟棄的。

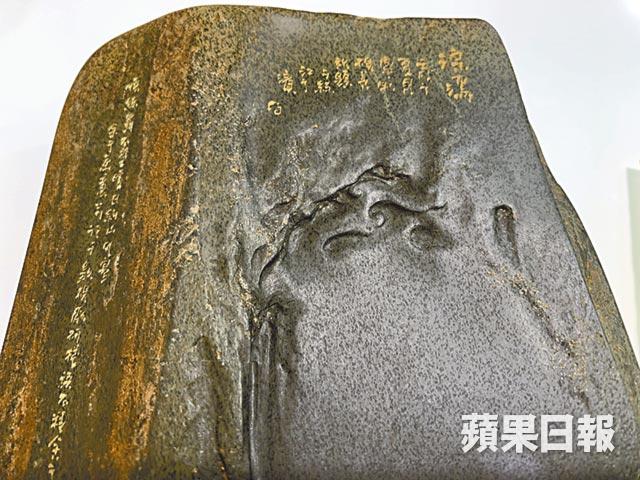

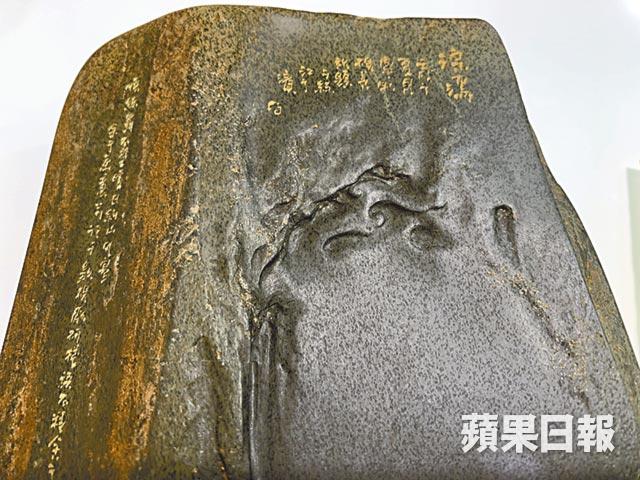

此物為一歙硯,硯名「淙濡」(中國人有時替物件改名幾浪漫)。那是一片帶石皮的薄硯,正面其上寥寥數十刀,有三處款,背面為光地,甚為輕盈。薄硯於手中撫之,硯堂光滑如玉,所作之工,隨心所欲;意到之處,令人浮想聯翩,細細品之,無盡無窮,令人愛不釋手。他會讓你想像,這石頭是不是巍峨大山、嶙峋巨石的身體一部份。閒情在勞碌中消亡,今時今日還有誰有興致、有功力做出雅致小物?

名家聯手 方寸珍物

原來,這硯背後有故事。此硯為歙縣兩大歙硯雕刻大師聯手之作,也是他們唯一的一次合作,為白木居主人先師忻小漁在黃山畫店做經理時所促成的雅事,老師在世之時贈予愛徒,朋友惜之如寶,時而撫之、讀之。有甚麼好讀?硯台附有一紙 ,上記:「淙濡──流水沾染。壬戌之夏月,塵(1)製硯,善祝(2)題於練江(3)之濱。方悟練舞石壁,暖日斜,山風寒。余之畫意,並記於歙硯廠研樓語石精舍之晴窗。」

(1)塵:名方見塵,是當地很著名的製硯名家,有着「硯雕第一刀」美譽。(2)善祝:即葉善祝,也是製硯名家。(3)練江:歙縣城內一條河水之名。原來,那是當代製歙硯者方見塵、葉善祝巨手合作。正所謂「一山不能藏二虎」,要同時找兩位充滿藝術家脾氣的高手合作/肯合作。第一,要他們夠豁達又願意,第二,要邀請人有份量和膽量才能圓此美事。所以此硯僅此一方。歙硯的歷史最早可以追溯至南唐,但晚清以後,由於種種原因歙硯銷聲匿迹,瀕臨消失了,當時地處婺源硯山的四大名坑硯礦因倒塌軋死人,硯礦被迫關閉,從晚清至解放後相當一段時間,歙硯處於一個斷代期。在以前,書畫詩文合作者甚多,惟篆刻、製硯合作者甚少見,皆因所刻之印或製硯多為方寸之物,一人可完成,另外也因為人多工雜,會令作品失去風味,故合作甚難。

此硯是一例外,忻小漁設計畫稿,方見塵製硯,葉善祝刻款,心神合一,毫無做作之態。所以,我看到作品也一見難忘。任何珍物都因與人產生了故事,才顯得與眾不同。朋友活到一把年紀,手中物過眼雲煙,步過崢嶸之途、經歷過收藏的擁有與失諸交臂,才懂得甚麼是生命中最值得珍惜的東西。

撰文:鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人