【尋找真相】

【本報訊】近日有多宗懷疑自殺案發生,雖然警方調查後均迅速表示案件無可疑,但網上仍有不少人質疑警方的說法,甚至出現死者「被自殺」的疑慮。有人提出可由死因庭找出真相,根據法例,死因裁判官在考慮驗屍結果後,有權主動召開死因研訊,死者家屬亦可以要求開庭。不過,有法律界人士直言,死因研訊前的調查工作,均由警方負責,「就算真係開庭,對搵出真相又有幾大幫助呢?」

記者:蔡少玲 楊家樂

一般而言,若有人死亡並經由家人或親屬認屍後,病理學家會對屍體表面作初步檢查。若能確定死因,死因裁判官會考慮豁免剖驗屍體,並命令將死者埋葬或火葬;倘無法確定死因,則會剖驗屍體。死因裁判官考慮驗屍結果後,若有需要,將交由警方進一步調查。調查報告完成後,由死因裁判官決定是否需研訊。

警呈堂報告資料或不全面

有大律師指出,死因研訊理論上是協助家屬尋找去世親人致死真相的途徑,但他同時指出,死因庭本身並無調查隊伍,在召開研訊前的進一步調查工作,仍要靠警方負責,「既然佢哋(警方)一開波就話冇可疑,咁就算要佢哋再做,都可能只係hea住做。佢哋點錄口供,冇人知;揀啲乜寫,你又唔知」。他質疑,最終交到死因裁判官手上的報告內容,是否包含警方掌握的全面資料,「咁有幾大幫助就成疑喇」。

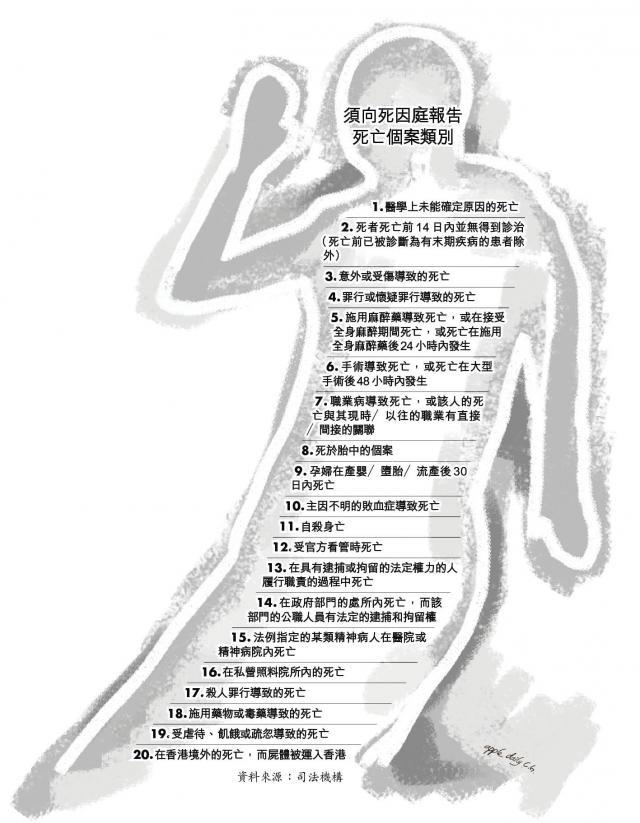

根據規定,警務人員及註冊醫生等有責任就20類死亡個案,盡速向死因裁判官報告,當中包括自殺、受官方看管時身亡、在具有逮捕或拘留權力的人履行職責過程中引致的死亡、意外或受傷導致的死亡、罪行或懷疑罪行導致的死亡等。

按照《死因裁判官條例》,每當有人突然死亡、因意外或暴力而死亡、在可疑情況下死亡,或者屍體在香港被發現等,死因裁判官可決定展開研訊,可獨自或會同五人陪審團研訊。若有人在獄中或羈留中心等受官方看管情況下死亡、或因應律政司司長要求,則必須研訊,前者須有陪審團參與。

研訊非決定死亡是否可疑

死因裁判官亦有權決定毋須研訊,作為死者家屬,可致函裁判官索取調查報告副本,亦可向高院申請召開死因研訊。裁判官或陪審團須透過研訊,確定死者的身份、死者如何死亡、何時死亡、在何處死亡及對死亡個案的結論,最終裁定死者究竟是死於自然、自殺、意外、不幸、合法被殺、非法被殺或死因存疑,亦可為了防止類似死亡事件發生,作出建議。若裁判官在研訊中,覺得某人可能犯謀殺或誤殺等等引致他人死亡的刑事罪行,便須轉介律政司司長處理。

律師文浩正指出,死因庭的功能是找出死者的死因和肇事情況,並非決定死亡是否有可疑的地方,更非藉此判斷刑事或民事責任。文認為,裁決結果是否就是事情的真相,難以定論,惟透過聆訊傳召法醫、專家和其他證人的作供,加上呈堂的證據,能令家屬明白和了解導致死者死亡的經過和原因,亦有助家屬日後作出民事訴訟。