【逆權運動】

朗日下,德國柏林Friedrichstrasse大街上遊人如鯽,攤檔在售賣廉價的仿俄羅斯軍帽和冷戰時期紀念品,還有喬裝的美軍和俄軍收錢跟遊人合照。很難想像,半世紀以前,這重要遺蹟──查理檢查哨(Checkpoint Charlie)曾經劍拔弩張瀰漫緊張氣氛,它見證了1961年至1989年柏林分裂的歷史,也是許多東德人試圖逃跑的必經之地,柏林人曾經日夜生活在惶恐與焦慮中的痕迹,已蕩然無存。

這觀光景點旁有個查理檢查哨博物館(Museum Haus Am Checkpoint Charlie),又名「柏林圍牆博物館」。這私人博物館成立於圍牆豎立後翌年,一直無懼槍炮,記錄着柏林人翻牆、抗爭的歷史。柏林圍牆倒下了三十年,它卻一直屹立到現在,等待當年逃命者把翻牆道具、舊照等捐贈,或親臨緬懷附送口述歷史時,互相交換一個相知的眼神。

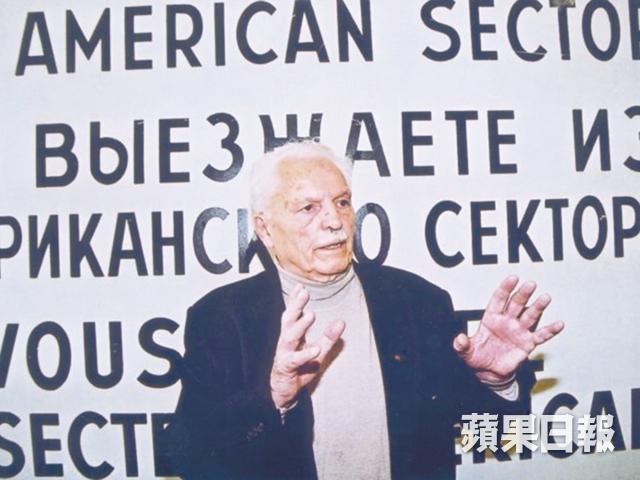

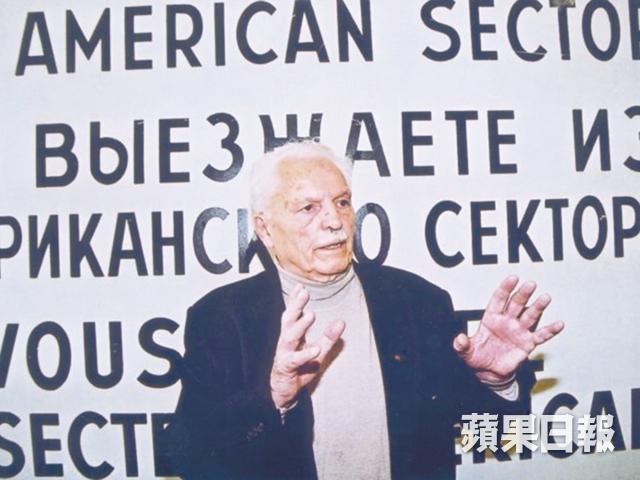

「我不覺得很危險,但很困難。」談經營感言,60歲的館長Alexandra Hildebrandt輕描淡寫,她更喜歡稱這博物館為「國際非暴力抗議博物館」。2004年她的人權活動家丈夫、創辦人Rainer Hildebrandt離世後,Alexandra便繼承了這博物館,以及他一輩子經營的人權事業,延續撼動高牆的雞蛋精神。

如今雲淡風輕,Alexandra眉宇間不知隱藏着多少死亡恐嚇。Rainer Hildebrandt成立打擊非人道的戰鬥組織(KgU),也是東德政府最想鏟除的人物,甚至帶着通緝令落棺材。

東德人逃亡創意:大丫叉氫氣球

「Rainer曾三度被企圖綁架,其中一次幾乎成功,斯塔西(Stasi,前東德國家安全部,曾是世界上最強大的情報機構之一)想處置他,幸好他成功逃脫。他總是無畏無懼,堅持自己的工作。就算柏林圍牆拆掉,東德政府仍在懸紅追捕他,直至1999年他已85歲仍然被通緝。」Alexandra說起比自己大45年的亡夫,難掩感性。除了見證,他還協助無數東德人逃走,猶如二戰期間在今日波蘭和捷克境內拯救逾千猶太人的舒特拉(Oskar Schindler)。「他用自己的錢和性命去幫助亡命之徒,甚至關心他們到西德後是否找到工作或住處。」Alexandra一臉無悔的堅定。還記得烏克蘭2013年凜冬發生了一場顏色革命?Alexandra最關心這場革命,因她生於烏克蘭。

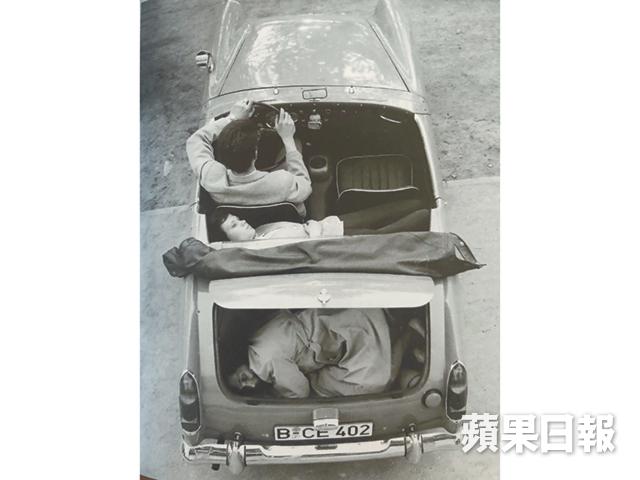

1961年8月13日午夜,東德士兵開始鋪設鐵絲網與磚牆,正式在東、西柏林之間築起一道屏障。這場以生命為代價的殘酷遊戲持續了28年91天,每日約有千名東德人逃到西德,但有更多人逃亡失敗、慘死圍牆下,博物館收藏了他們千方百計翻牆的證據。如今看來,那些飛天遁地的計謀與道具,似足周星馳電影的整蠱橋段,有點荒誕,加點異想天開,卻都反映東德人為自由而激發的智慧和勇氣。

由發動機經改裝有暗格可供容身的汽車;兩個相連其實內藏人蛇的皮箱;像憤怒鳥原理將人彈過境的大丫叉裝置;把孩子從高樓滑到西德的滾輪;37位半專業人士花了半年,在庭園廁所挖了一條145米長的隧道,最後救了57人逃離東德。鎮館之寶是手工製成25米高的熱氫氣球。1979年,兩個家庭費時兩年製成,他們飛上2,600米高空,最後成功在半小時後降落西德。

柏林圍牆不只是一道牆。Alexandra見證着它不斷大規模的加建「內涵」:腹地牆、電圍欄、瞭望台、金屬圍欄、弧形燈、狗閘、反車輛壕溝、坦克欄杆、帶刺的金屬墊,再外加邊界牆,儼如一道面對強大敵人的全封閉式武裝邊防系統。

Alexandra向我展示「不自由毋寧死」的故事。58歲的老嫗不顧一切跳窗逃走,結果死於西柏林的一輛救護車內,她是柏林圍牆的第一滴血。18歲的Peter Fechter成功攀上了柏林牆頭,就在那刻槍響了。重傷的他痛苦呻吟,西柏林員警和查理檢查哨的盟軍崗哨無人施以援手,他在眾目睽睽下流血而亡。

雪崩的時候,沒有一片雪花是無辜的。

「博物館的任務是報告歷史,找出更多受害者,對與錯由世人定奪。」Alexandra說,亡夫是她的精神領袖,而他也有一位精神支柱,叫甘地(Mahatma Gandhi)。

保持獨立 「人權不應被收買」

Rainer的父親Hans Hildebrandt是著名的藝術史學家和收藏家,母親是一位畫家,一家人曾經是德國納粹主義下的受害者,決意要以抗爭對抗不公義政權。「他問自己,可以做甚麼?他仰慕印度的民主之父甘地,深信爭取民主的方法不用暴力,所以我們便默默的支持人權受打壓的人。」Alexandra說,甘地的和理非民族主義思想,影響了世界的抗爭者,包括南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)與非裔美國民權運動領袖馬丁路德金(Martin Luther King),還有他夫婦倆。所以,在查理檢查哨博物館,你甚至可以看到聖雄的涼鞋。

1961年12月,Rainer幫助東德難民舉辦了一個記者會,翌年又組織了一個有關柏林圍牆的展覽「It happened at the Wall」,成為查理檢查哨博物館的雛形。政府打壓下,Rainer義無反顧的把家族收藏的藝術品出售開館,1972年才開始透過收入場費維持經營。「我們一直保持獨立,如果受政府或任何機構資助,博物館就可能需要噤聲甚至更改歷史,人權是不應被收買的。」Alexandra補充:「博物館不是在柏林圍牆倒塌後才建的,柏林圍牆興建時,這博物館便存在,見證着柏林爭取人權的進程。」2013年,俄羅斯首富霍多爾科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)被監禁10年後獲釋逃到德國,首次奔向自由舉行新聞發佈會,就選址查理檢查哨博物館,意義重大。

再堅韌的女戰士,談到亡夫,語調變得深情。Alexandra記得,2004年Rainer以九十高齡離世後,她首次再踏足博物館,但卻進不了大門,「一推門我的眼淚便奪眶而出,然後退到街上,再進,又退出來,來來回回。」一直如此地過了幾年,突然她想通了:與其花時間悲傷,何不把悲傷化做力量,替丈夫完成他的心願?

若港人求助 「我們準備好了」

丈夫死後,Alexandra成立了「Rainer Hildebrandt獎章」,在每年12月14日、即亡夫的誕辰頒發,以表彰非暴力抗爭者。

「世界上有很多人權受打壓的地方需要幫忙,俄羅斯、北韓、如今可能是香港。」瓦解的柏林圍牆「肉身」大部份已不在柏林,而是分散到世界各地──從西雅圖到南韓,由開普敦到坎培拉,碎石屎早已當紀念品賣到世界邊端,連接着世界。「我一直覺得與香港人很接近,如果你們需要任何幫助,我們隨時準備好了。」

2013年,Alexandra被《福布斯》雜誌選為十位最有影響力女性。2016年,她更開展了第二春,和管理顧問丈夫走進教堂,四名子女同時接受洗禮。最爆的是,抗爭之餘,她沒有放棄當母親的天職,去年還以59歲高齡誕下第七名孩子,一樣無畏無懼。

Alexandra說,這世上,許多受害者付上代價贏得了自由(freedom has been won at the price of many victims),她常感謝那些作出犧牲以便其他人能夠向前邁進的人。

「不要忘記,自由非必然,當你擁有自由時,也有責任去保護自己居住的地方及其他地方,因為自由是不小心便很易流失之物。」在此烽火亂世,Alexandra如此寄語香港人。

採訪:鄭天儀

攝影:余日一(部份圖片由被訪者提供)