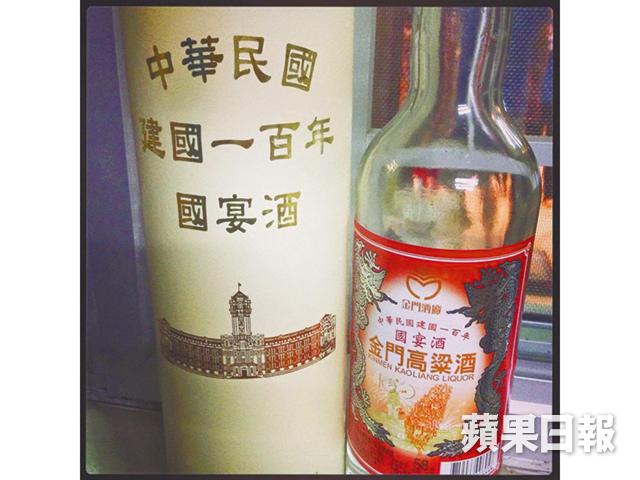

上星期談到台灣的金門高粱酒,但高粱釀酒的根本其實在中國大陸北方地區。大多數的穀物都可以釀酒,小麥、大麥、稻米、高粱、小米甚至粟米都能釀酒,只要有足夠的澱粉質作醣化再轉成酒精便成,但這裏出現了一個國家問題,就是把糧食釀酒會一方面減少國庫,另一方面又會間接讓民眾酗酒,兩者皆傷國之根本,所以自古以來釀酒業都要嚴格管理,好像德國的「拉格啤酒」(Lager beer)只能以大麥釀造,相傳其中一個原因就是限制以可製麵包的小麥用作釀酒,減低對糧食生產的影響,最後才催生出這種香港人也天天喝的主要啤酒種類。

其實高粱在中國也有類似的背景,北方地廣人稀,冬季長又缺雨水,稻米的生產成本高昂,栽種小麥大麥會更為化算,而高粱更耐貧瘠,用來作釀酒及飼料就最為適合。大家日常聽到的中國名酒如茅台、山西汾酒、白干等等都主要用上高粱,而北京的二鍋頭更是天子腳下最受百姓青睞的高粱酒。不過,十幾家二鍋頭酒坊在大陸解放之後,全都收歸國營管理(這跟金門高粱的遭遇略同),成立國營的「紅星」品牌,各個歷史悠久的酒坊老師傅都成為國家的「無產階級工人」,在統一管理之下,產量大增,但是以前的酒坊家族特色就不見了。從資料上來看,到六十年代才再開放二鍋頭專營權,經歷數十年到現在才只得一家「牛欄柵」可以出頭,跟紅星一比。

統辦釀酒 多元不再

如果你好像我一樣對國內的傳統工業有興趣,便會發現一個非常官方的樣板說法,會用於釀酒、釀醋、製茶等等行業,大意如此「……在解放後,經國家統一管理,XX行業有了長足的發展……」八、九十年代之前到國內旅行,你看到的那些宣傳,較多是批評古老方法不行,全靠國家統辦才更成功云云。但現在又變成「我們酒廠歷史悠久,承繼傳統……」,口風由「新中國」轉變成「歷史文明大國」。先不談論品質變好變壞,但是多樣性的風格就一定喪失了。這個可用法國的「干邑」與「紅酒」作比擬,「干邑」(Cognac)絕對是好酒,但因為在葡萄品種、地區、釀製法、管理等等都有極其嚴格的限制,甚至吹毛求疵,所以高質但變化不大,現在九成的生產都是由耳熟能詳的四大品牌把持。但紅酒的文化就很不同,上面的限制到了世界各地便一概全無,南美、北美、澳洲、南非甚至中國都可以嘗試新的方法釀酒,令這個行業更多采多姿,更有活力。

天子腳下,領導所愛,有權財加持,不代表就是大家的共同願望。近二十年中國大陸為了讓經濟起飛,鼓勵更多民營企業出來,近年來才能成為GDP增長之冠,但是,寡頭政治始終是日後多元化發展的最大窒礙。台灣原本是原住民的國度,及後有大量由清朝、鄭氏及國民政府時期來的漢人移居,又被荷蘭人及日本人統治殖民過,到現今終於民主化了,包容各種聲音及尊重認清歷史(無論好與壞)便是民主化過程中,人民要學習的課題,嘗試出不同的出路。香港也是被西方國家「殖民」過的土地,也是國民走難來的土地,比起台灣,我們一早有更多元化的生活習慣和更自由的思考空間,接收融和新事物的能力更是我們引而自豪的根本,試問現今為何要看天子顏色而抹殺自己的豐富色彩呢?我曾經問那種高粱養鴿子的小學同學一個問題,問為何鴿子要吃那麼多不同的粗雜糧,而養雞又只需吃粟角麥麩呢?他便笑說:「雞飛唔飛得起呀?食咁多料肥死佢呀。一世都飛唔起啦,注定俾人劏啦!白鴿就因為粗細都食,先飛得起咋。」但我現在想想,白鴿雖然飛得起,但都要懂得飛出籠牢才不用被殺。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。