連丹尼保爾都話,難以想像。

如果約翰連儂、保羅麥卡尼、佐治夏里遜、靈哥史達這四個利物浦青年沒有組成披頭四,歷史將會永恒失去13張經典專輯——咁你可能會話:冇咗13隻碟箒,有幾大影響先?問題是,披頭四所發表的13張專輯,對搖滾和流行音樂發展都有着特殊意義:《A Hard Day's Night》定義了英倫結他搖滾;《Rubber Soul》和《Revolver》完美回應了60年代迷幻風潮;終止現場演出後埋首錄音室半年所錄製的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》,是「概念專輯」奠基作;成員們漸生嫌隙後推出的《The White Album》和《Abbey Road》,同樣是實驗意味濃厚而又very好聽的搖滾經典……

更重要是他們透過音樂所演繹的。對比其他同樣被捧上神枱的樂隊,披頭四的演奏技巧肯定唔完美(但可接受),在歌曲創作上,卻擁有令所有同業嫉妒的睿智。在1962至1966年的Beatlemania時期,他們non-stop地演出,演出期間又non-stop地寫歌錄歌,生產力超驚人,即使90%是冧女歌,但統統擁有長青旋律,50多年後翻聽,依然襟聽。

就在Beatlemania最癲狂時,他們決定終止現場演出,原因是(女)歌迷買飛入場,只會起勢咁嗌,根本冇留心去聽他們的歌。然後,四人把自己困在錄音室,展開各種錄音實驗,終於完成了概念專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》——一開波,四人化身成另一樂隊,以仿現場演出方式一口氣獻唱三首歌,在1967年來說,是前無古人的創舉。

而歌曲主題也由Beatlemania時期的純粹冧女,演變成對生命的探索、質疑,和叩問——尤其是約翰連儂,在名利唾手可得時,開始留意躁動的世界,思考現實世界的出路,最後,「想像」了一幅沒有國家沒有宗教的未來藍圖。

如果世上沒有披頭四?我實在不能想像。

撰文:月巴氏

披頭影像

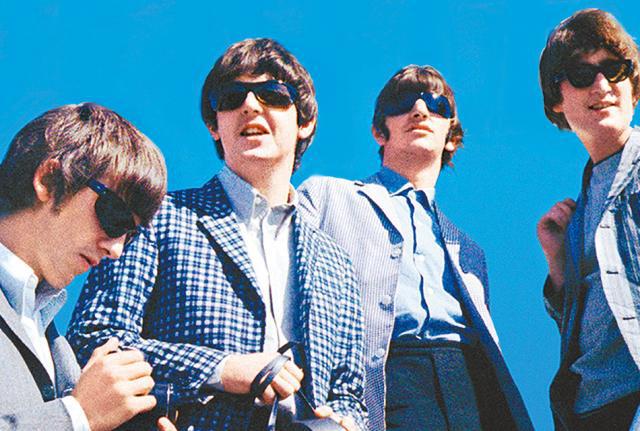

《A Hard Day's Night》(1964)

本來只是一齣趁Beatlemania掠番筆的低成本製作,但不依常規的攝影、將影像和音樂完美結合的剪接,成為了經典,被喻為MV啟蒙。

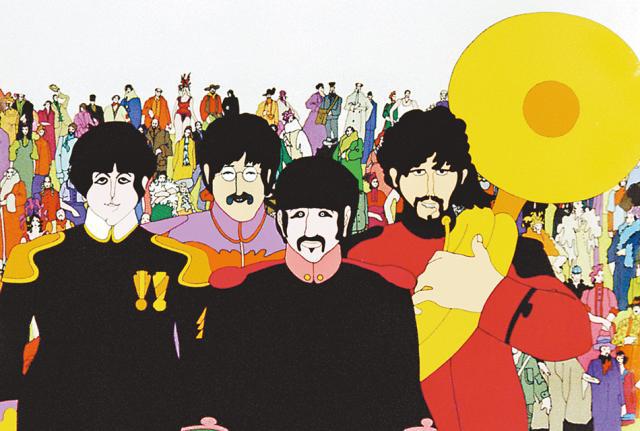

《Yellow Submarine》(1968)

披頭四化身卡通人物展開迷幻之旅。奇幻設定和Pop Art畫風最好睇,無奈是另覓他人配音。

《Imagine:John Lennon》(1988)

交代約翰連儂怎樣由一個利物浦反叛青年,變成呼籲世人Give Peace a Chance的偉大音樂人。紀錄片由小野洋子主導,披頭四三位成員沒有參與。

《The Beatles Anthology》(1995)

共分三輯,將披頭四劃分成三個時期,三名成員詳述那些經典歌曲和專輯的創作歷程。

《The U.S. vs. John Lennon》(2006)

約翰連儂積極反戰,被尼克遜視為眼中釘,紀錄片試圖還原當年尼克遜政府怎樣迫害他。

《走過披頭歲月》(2016)

朗侯活將披頭四由1962至1966年的現場演出重新整理,呈現披頭狂熱有幾狂熱。