【舌尖人物】

今夏,悵然若失。

在家裏翻箱倒籠,找到西健一郎送我的著作《京味 季節の和食》,翻開第一頁有他的親筆簽名,硃砂印章蓋在硃紅的粉紙上化成一片紅;找到他的名片,他的名字、店名、地址、電話,印的都是手寫字體,一派老江戶的樸雅;還記得2013年9月26日,是我第一次光顧這間被日本人視為聖殿的「京味」,當日那頓由西健一郎主理的午餐,是我生平吃過最震撼的味道;這六年間,每年最少回去一次,怎麼只找到兩張單據?我努力在追溯於京味吃過的各種味道、看過的每道風景……越出力,越溜走……只能執筆,把曾經美好的人和事記下。

西健一郎 令和元年七月二十六日卒 享壽八十一

我本對京味、對西健一郎甚至京料理不過一知半解,只知道日本有句話「東の橫綱京味,西の橫綱未在」,意思是關東最好的京料理就是京味,許多文壇巨人如作家有吉佐和子、阿川弘之都是常客。引來世界美食界的注目,是他拒絕米芝蓮頒發的三星,只想守着九個座位和兩個廂房的老店安寧,所以一直實施完全介紹制。當時我無恩客搭路但每次訪東京前也厚着臉皮致電訂座,經過差不多兩年的努力,竟然成功訂到午餐的座位。

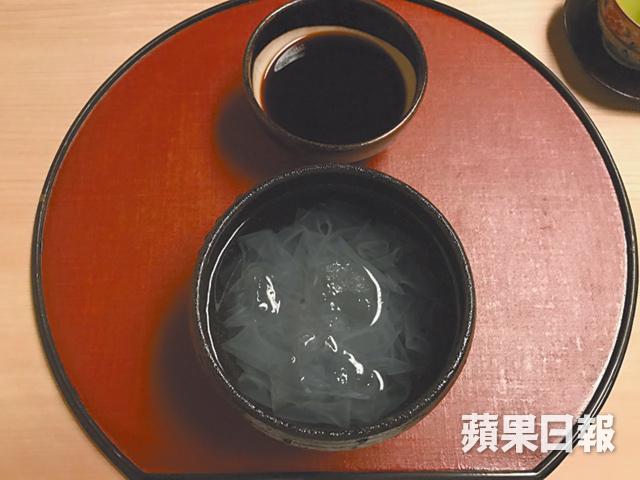

還記得第一次初嚐那道 會吃得人落淚的「鱧松茸小鍋仕立」……

那是京都料理的經典菜,鱧是鰻一類,滿身是細小的硬骨頭,廚師要用細緻的刀工,一小吋的長度就要切上二十多刀,才能切斷細骨又不能把魚皮切斷,吃起來才不會察覺骨頭的存在。京味是一間「割烹」店,九個客人的座位前面就是一個沒遮沒掩的廚房,所有工夫都坦蕩蕩地呈現眼前,我見到陶缽才離開熊火就被端到我面前。湯滾熱得像洪濤,魚肉一放進去就捲成一棵白牡丹花球似的,在滾湯內翻來覆去,彷彿看着這尾魚在若狹灣的浪濤裏翻騰的風景。放進口,魚肉極嫩滑,味道淡泊清雅,旁邊兩片體態完美的松茸又是一身芳香,連那小撮以為只是用作點綴的軸三つ葉都清脆可人;集大成的那口湯,雲淡風輕卻演活了京料理的精髓,回歸食材的原本,不染一絲塵俗,是種還未吃完已教人想念的味道,也是大師逸志追求的「回味悠長」。若非對四季更迭食材變化瞭若指掌,豈能做出這渾然澄澈如天成的菜式來?

那次初訪後,我把他站在街口躬身送行的照片放上社交媒體,我的電郵就收到如雪片來的諮詢,認識的朋友、不認識的日本人、歐美的美食家、廚師都紛紛問我:「你是如何訂到位的?」更幸運地發現友人原來是京味多年恩客,自此叨朋友的光每次訂座,西健一郎的女兒真紀子總會盡量安排,每次更有她用流利的英語講解每道菜的故事,知道更多這位飲食界宗師的逸事,對他就越加敬重。

還記得那年隆冬,他親手為我們做了一道間人蟹飯……

京味的廚房不遜任何一道菜式,也是一抹好看的風景;他和七個徒弟擠在裏面有點太熱鬧,卻難得靈活。看似各就各崗位卻有着毋須言語的默契,一頓十幾道菜的晚餐,每一道來得非常合時,幾乎都是我剛吃完放下箸筷定了神,新一道菜就剛離火爐被端到面前,從沒需要等,也沒一道會太急。

有次因為滿座只能被安排坐到廂房裏去,食物一樣的美味,但整夜若有所失。晚餐吃到接近尾聲,真紀子告訴我們:「父親今晚要送你們一份神秘禮物。」然後他帶着一隻間人蟹和一個火爐走進來,蟹腳剛才我們都吃光了,這是餘下的蟹蓋和蟹身,他把蟹蓋放於火爐上煮,緩緩地將所有剩下的蟹肉用茶匙舀進蟹蓋內,一邊攪一邊煮,蟹膏的香馥充滿整個小房間,然後他加入白飯、雞蛋,香氣隨他一攪一拌下越發香濃。明明吃得肚皮有點撐,也抵受不了這股香味的引誘,從他手上接過熱騰騰一碗,心頭熱暖。每顆飽滿的白米都沾滿濃濃蟹膏香,米的豐盈度和濕潤度都是完美的,還吃到間人蟹肉的軟綿,真的好吃極,一頓飯都給圓滿了。

他時刻都注視客人的反應,要每個客人都滿足地離開,他曾經說過:「連客人追求甚麼也不知道,就不能稱為專業。」動過膝蓋手術的他長期要靠柺杖行走,顫顫巍巍,但客人一進來他就全力以赴,會親手為我用一個精緻的銀鏈夾將餐巾變成我的圍巾,吃間人蟹時就不會沾污衣物,所有菜式都已交由徒弟們去做,一般他只負責做甜品,就是那道人人都拍案叫絕的經典黑糖葛切,其餘的時間靈活走位,在他眼中廚房無小事,這個京料理之神會委身去擦松茸,去清洗碗碟,只要那裏需要他。知名的作家平岩弓枝就說過,最佩服他的洞察力,就算身體不適也會被他察覺,然後他會調節菜式的味道。

還記得一年四季,負責壓軸的烤鮭魚飯……

他堅守京料理的原則,感恩四季恩澤不時不吃。即使是同一個季節去光顧,每次都會吃到用當時得令的食材所烹調的料理。每一頓飯完結,躬送客人完畢,他就會回到辦公室,逐一寫下當日的所有菜單,認真地記下客人的喜好和自己的檢討筆記,這習慣已經維持了五十多年,所以每次重訪,即使在同一季節,毋須事前交代,也總嚐到新滋味;但那道壓場的烤鮭魚飯,卻是長青菜式。他採用了魚腩、魚頸及魚皮三個部位,都用備長炭慢烤過,他說要把魚烤到半熟時才把魚皮分開烤,時間火候都不一樣,才可做出豐腴的魚腩,充滿咬勁的魚頸以及酥脆的魚皮,一小口吃盡三種層次;下面的白飯是上等越光米再按季節混合其他的米種,粒粒飽滿甘甜,盡吸魚香。他把這道幾乎每一個日本家庭主婦都會做的菜,演繹成一口驚艷,成了令人無法遺忘的經典味道。

他常將已故父親的教誨掛在嘴邊:「必須引出食物的深處之味,讓人百吃不厭。」他的父親西音松生前曾是內閣總理大臣的私廚,被喻為京料理第一人。他17歲就被父親送去京都的割烹名店學藝,30歲自立門戶於東京開設這店時已一鳴驚人。但他自覺還是做不出父親的水平來,不斷自省「這樣就夠好了嗎?」於是跑回京都府龜岡市的家,跪在當時已經退休的父親面前請求他指導。此後的12年間父親每個月都抽兩星期到京味和他一起工作,直至逝世為止。父親從來不開口教導,只靠他從旁觀察,但每每煮到關鍵時刻父親就會找個藉口把他差遣開去。靠他自己去探索,他發現父親常說的「深處之味」並非單純的烹飪技巧,例如他做的味噌也是家家戶戶都有的普通材料,他認真的鑽研食材和發酵時間,想到加入少許柑橘類果汁,味道即時變得更有層次,同樣胡麻豆腐中加入初夏時節的艾草,那種清香就會增加了芝麻豆腐本身的味覺層次。煮芽芋時放水裏泡,去除本身的澀味,用高湯煮時再放去了頭的魚乾,加強芽芋的鮮,看似微不足道又簡單的事,其實是心思加靈感和經歷無數次的試驗,是千錘百鍊的成果。他深信任何食材也有其深處之味,就算是簡單的家庭菜,都可以變得有靈性,他送我的著作,就是他撰寫的家庭菜食譜,他還說,找個日子可以安排用餐完畢後教我們煮幾道菜……

還記得兩年前是 京味開業五十周年……

那時真紀子說父親打算一整個月不營業,知道平時客戶訂位難,那個月會主動邀請老客戶讓他們挑個日子,免費招待他們吃一頓。京味創於昭和42年(1967年),自店門一打開,他除非是病到要住進醫院的程度,否則他從不休息,列席每日的午膳和晚膳。知道他是個中菜癡,會趁周日和周一午餐的休日飛去香港,周日早上離開,然後周一早上就飛回去準備晚餐,最愛天香樓、福臨門、再興潮州菜,有時買了一堆中式醃菜,要我們教他怎吃;有次我們在談香港名店兄弟爭產,那間好吃那間失準的是是非非,他還笑着說自己只有兩個女兒沒人傳承,其實他桃李滿門,門生雄佔當代京料理的半壁江山,炙手可熱的井雪、くろぎ(Kurogi)、もりかわ(Morikawa)、と村(Tomura)及新ばし星野(新橋星野)的主廚都曾在京味修業,個個獨當一面。一直守着他身邊的大師兄卻說,若師傅不在,會從此引退江湖天天釣魚,那時他還吩咐女兒若他一倒下就把京味的門關上,寧願沒了京味,也不要一間被客人覺得沒從前那麼好的京味……

京味的難得,不只食物,在那裏我看到職人的堅毅和久違的感恩。無論是幾度的寒冬,他不披一件外衣,腳踏木屐堅持目送每一位客人直至身影完全消失才罷休的送別式,謙卑得令人動容。聽他講松茸的階段性味道讓我入神,他特別珍視「初物」,每年初春的鰹魚、初夏的香魚、初秋的丹波松露、初冬的河豚,是期待一整年重遇天賜之物的興奮,都是料理人懂感恩而來的快樂;或許我們已離大自然太遠,科技打破地域時令,甚麼時候想吃甚麼也唾手可得,面對天時少了敬畏,連感恩都不懂了。

自初嚐京味後,我便許下小願,只望能於四季不同時節再訪,嚐遍春、夏、秋、冬由西健一郎演繹的四季。最近閒來還在數算,某年春天吃到剛拔出來的冬筍,秋冬的食材特別多,原來反覆光顧都在秋冬,好想念那道用虎河豚精子做的白子茶碗蒸……數着數着,發現竟然從來沒吃過他的夏菜,還在盤算要不抓着夏季的尾巴,去完了這個願,說着說着……

我的京味旅程,獨欠一個夏。

撰文、攝影:顏美鳳