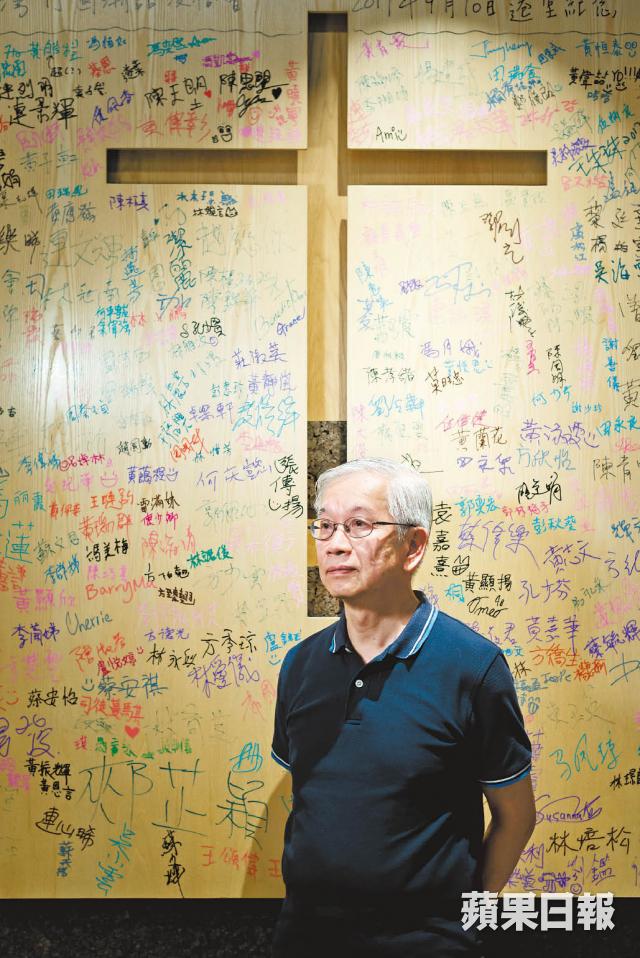

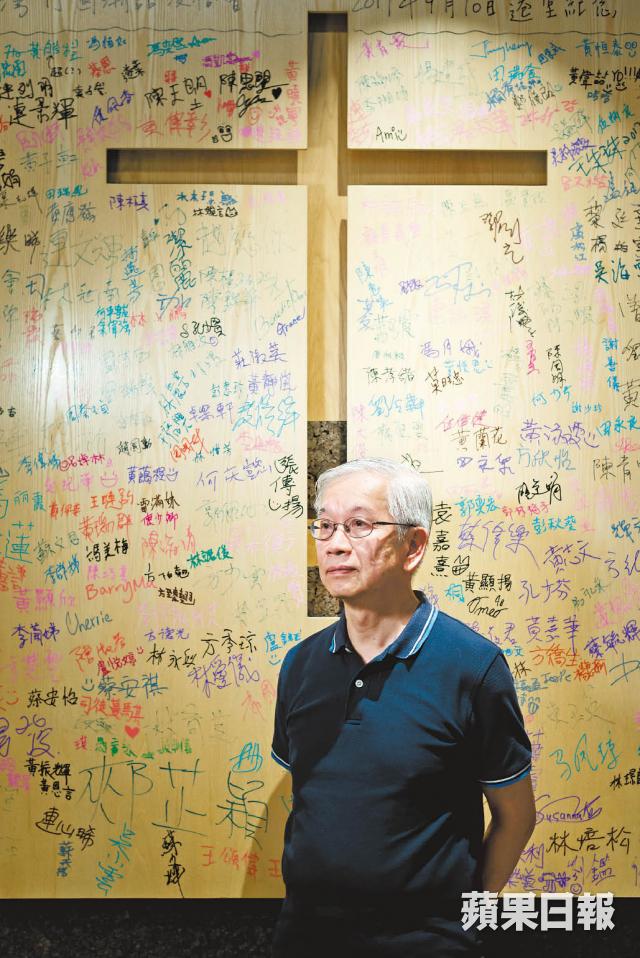

羅慶才牧師個子不高,亦不多話,是那種能忍受長時間dead air的人。每次開口,語氣輕柔,溫文爾雅。老實說,怎看也不像一個宗教領袖的模樣。

「如果畀我自己揀,我就一定唔會做。」他也說。

他卻是現任香港浸信會聯會會長。作為其中一個最大的基督教宗派、成員教會有90間,香港的浸信會一直予人政治立場保守之感。直至今年6月7日,浸信會聯會(浸聯會)發聲明,表明「不能閉口不言」,並要求政府撤回《逃犯條例》修訂。立場之鮮明,叫人刮目相看。

記者認識的基督徒事後感慨說:「好似第一次覺得,proud to be浸信會會友。」

羅慶才的辦公室門外,除了掛着寫有其名字的牌子,上面還貼了一張A4紙,正是浸聯會要求政府撤回修例的聲明。「冇呀,想多啲弟兄姊妹見到咋……」他輕鬆解釋。

淡然語氣之下,卻深藏一份對正直的堅持:「如果成個咁大宗派,八萬幾九萬人,對成件事一粒聲都唔出,咁真係一個好難解釋嘅一件事。」

撰文:梁俊勤

別誤解政教分離

反送中運動波瀾壯闊,登場人物一個接一個。教人另眼相看的其中一群,肯定是香港的基督徒。一方面,有信徒自發在抗爭現場高歌《Sing Hallelujah to the Lord》,聊慰人心;另一方面,早在6月初,不少教會,以至過去除性議題外,罕有就社會議題發聲的主流基督教宗派,如浸信會、宣道會,紛紛公開要求政府順從民意,撤回修例。

當中又以浸聯會的表態最為擲地有聲。皆因在聲明以外,該會還同步刊登一篇題為〈為何香港浸信會聯會應該發出此聲明〉的文章,直截了當指出「《逃犯條例》的修訂,本身是『邪惡』的」,「若我們噤聲,便是其『共犯』」,獲不少教徒、網民大讚。但此事在會內又引起爭議,有浸聯會理事在聲明刊出前一天聯署致羅慶才,以「對社會議題發表立場聲明並不尋常」為由,要求考慮擱置刊出聲明。

事後浸聯會召開特別會議,回應成員教會的質疑。身為會長,羅慶才感覺如履薄冰,「有啲聲音話聯會唔代表我。亦有人覺得聯會或者會長,唔可以用呢個平台說呢啲嘢。要好小心解釋……」

他歸納,教會及個別信徒對該份聲明主要有兩點質疑,一是教會(尤其是浸信會)應恪守「政教分離」的原則;二是政治表態無助於傳教,「我哋傳多啲福音就好啦,唔使講呢啲嘢啦!」羅慶才轉述會上信徒的話。事實上,這也是多年來教會對政治議題噤聲的兩大理由,又或藉口。

羅慶才如此回應:「大部份弟兄姊妹嘅政教分離喺觀念上唔正確,所謂『政』,係『政府』,而唔係『政治』。教會冇話唔可以講政治,只不過唔應該藉着政府做啲乜嘢。」至於傳福音與政治表態,他也認為兩者根本毫無衝突,「唔能夠淨係話我哋要傳福音,咁就可以唔理周圍發生嘅事。我哋可以唔理箒,但周圍啲人唔會唔理。」

「如果佢哋咁關心,但教會唔關心的話,咁我哋好似……唔係生活喺呢個時代。」

香港教會的改變

嚴格來說,羅慶才不完全是那種活躍於媒體的「敢言牧師」。

今年69歲的他出身於基督教家庭,一家六口,父親從商,母親是家庭主婦,中三時他已有「感動」,決定將來要做傳道人。1970年他入讀浸會書院傳理系,同學們有些進入傳媒行業,他性格文靜,加上早有使命,沒想過當記者。畢業後先後入讀香港及美國的神學院,按立為牧師後回港,有段日子在浸信會神學院教書,專研舊約聖經。十多年前開始走出象牙塔,改為牧會,現於牛池灣竹園浸信會工作。

這個出身傳理系的牧師,以往在教會講壇上講道,偏偏甚少談起時事,如同許多香港主流教會牧者。「唔掂(政治)係會所謂安全啲,唔會有啲負面嘅影響。因為教會裏面嘅會眾,可能有唔同嘅睇法。如果你同佢唔同睇法,持相反意見嘅人就會唔高興。」當年23條立法、反國教等風風火火的大事,他都沒在講道裏談過。

其中一次例外是2012年6月24日,李旺陽「被自殺」後不久。他的講道以《聖經》傳道書中一句「沉默有時、說話有時」為題,呼籲信徒在當說話時不要選擇沉默。

外間眼中,香港教會實在沉默已久。多少年來許多信徒以「要順服掌權者」、「弟兄姊妹間要和睦共處」等為由,對社會政治避而不談。

羅慶才卻認為,眼下不再是沉默的時候。「基督徒係要追求和睦,要同掌權者維持一個好嘅關係;但喺當代,社會歷史發展到一個時期,咁教會一定要做個選擇:一係就妥協,一係就受逼迫。」就如近年不停受迫害的內地教會,「我唔知道香港會唔會有類似情況,但如果《逃犯條例》修訂到的話,好快有咁樣嘅事情發生,一啲都唔出奇。」

與其說,羅慶才或部份香港教會變了,倒不如說,時代已變。

「我諗,教會唔到佢選擇,變或者唔變。如果教會仍唔改變,我諗脫節嘅、受損害嘅,其實都係教會。所以,係社會嘅改變,促成教會嘅改變。」

「其實我比較退縮」

浸聯會的聲明出街後,坊間不少人盛讚羅慶才有膽識,甚至說他「好激」。

有趣的是,他的人生至今從未跟「激」這個字扯上甚麼關係。「衝突裏面,我係嗰種寧願唔出聲、由得佢嘅人。」他很坦白。「第一我不擅長同人辯論,我一定唔夠人講,諗嘢唔夠人快,把嘴又唔夠人利。仲有……某程度上我都係比較退縮嘅人。」

他說,這是自小養成的性格。「我在兄弟姊妹裏面排第三,出頭唔輪到我,性格上我都比較內向,鍾意靜。」甚至,香港多年來的遊行示威,他出席過的,五隻手指也數得完。「梁振英上台嗰年,我去過;六四就去過一、兩次。」剛過去的6、7月,他參與的遊行已近人生的總和,「你要叫我衝或其他嘢我就做唔到喇,我只可以遊行表達支持。」

一個像他這樣文靜的人,偏卻在香港社會風高浪急之時,擔任一個會眾多達八、九萬人的宗教團體領袖,甚至在示威者7.1佔領立法會後撰寫「會長的話」,表明「要了解,不要譴責」,再次成為傳媒焦點。

「我只覺得,唔使咁快衝出嚟譴責佢哋,要譴責嘅總有機會,譬如有獨立調查委員會,調查完咪譴責囉……但嗰個時刻,嗰啲人內心嗰種掙扎,更需要別人了解。了解之後嘅譴責,同未經了解嘅譴責,係唔同嘅事。教會應該係咁。」

但文章出街不久,又發生旺角及其他各區的警民衝突,羅慶才又收到其他教牧的訊息:「問得好直接:羅牧你仲係咪支持佢哋?」不喜與人相爭的他,只覺為難,「好似想撩交打、撩交嗌,咁我都冇即時回應佢㗎……」羅慶才坦言不懂應付,最後只透過第三者回應:「我話要諗吓先,準備好先回應……」

聽到這裏,記者笑言:「羅牧師你嘅個人性格,好似唔太似一個典型嘅宗教領袖?」羅慶才微笑,用牧師口吻回應:「都唔係自己選擇嘅……屬靈啲講,係上帝安排嘅。」

用非基督徒的語言大概就是:時代選中了他。

後記:一個叫阿摩司的先知

舊約聖經有卷《阿摩司書》,裏面最為香港人熟悉的是五章13至14節的經文:「時勢真惡。你們要求善,不要求惡,就必存活。」眼熟?是為2016年香港電影金像獎最佳電影《十年》最後一幕。

「最近我諗阿摩司比較多。」羅慶才說。

阿摩司是個以色列先知,受政治迫害而被逐出自己國家。而原因,只因他當時奉神之名,向以色列王耶羅波安傳話,宣講預言:「我(神)必興起,用刀攻擊耶羅波安的家。」

羅慶才眼中,今日香港的環境,多少像舊約聖經的以色列,「政府嘅不作為,令社會好撕裂、貧富懸殊等等。」但牧師仍抱持一個信念:「如果嗰時上帝會審判呢啲君王嘅統治,同樣地今日……我照講啦,類比咁講,上帝都會審判(香港)呢啲在位嘅人。」

舊約聖經有無數先知,負責勸人回轉,改邪歸正。今天有些教牧做的,性質上大概也差不多——例如羅慶才,早兩個星期又與其他教牧及社會人士發起聯署,要求政府成立獨立調查委員會。

「提出呢個要求,已經帶出政府管治上有問題。咁你自己要搵返問題嘅根源去改正,唔能夠咁繼續落去啦,一定要有啲改變。」他續道:「舊約時代就話要君王悔改,𠵱家我哋可能係同政府講要悔改呀。悔改即係要改變佢哋做嘢方式,要正視返啲問題,咁嗰種都係悔改啦。」

舊約聖經的先知,不少下場悽慘。羅牧師,你怕嗎?

「我諗未必會咁嘅……」還是一貫淡定。「起碼香港嘅政府都未必會咁樣做,如果喺國內可能唔同呀,環境完全唔同,我未必敢講類似嘅說話。香港,應該仲有咁嘅空間……」

時勢真惡,為時未晚。