【抗爭背後 】

「令人激進」、「誤人子弟」、「煽動仇恨」……這些出自高官及建制派議員口中的嚴厲譴責,近日成為通識科的惹火關鍵詞。觀乎社會上的抗爭運動,通識科總成箭靶,被視為年輕人激進的根源。2014年以和理非為主流的雨傘運動如是,今次的「反送中」運動亦是如此。面對種種指控,三位修讀過通識科,來自本土派及和理非的00後有話說。

Mathieu(19歲)本土派 :無關通識Connect梁天琦

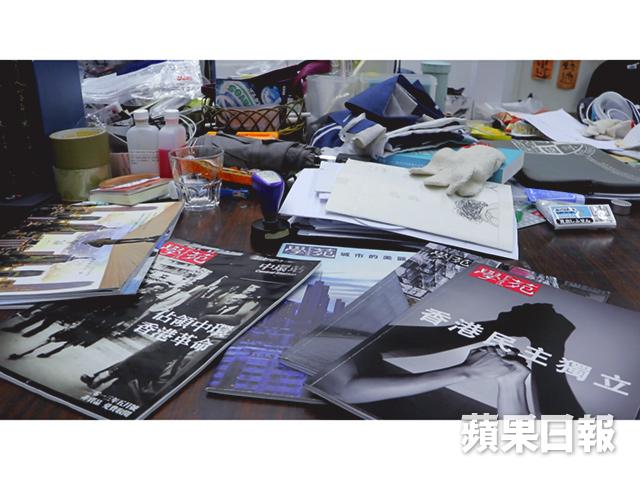

「自中三、四起,那時已是思想上的本土派。」19歲的呂昊峻(Mathieu)架着黑框金屬眼鏡,全身上下隱約散發書卷氣息。你很難想像,他是支持衝擊的勇武派。現在他在港大學生會刊物《學苑》當記者,以旁觀者身份記錄運動,相對保持一點距離。Mathieu政治啟蒙的種子,自中學起開始埋下,他堅稱與通識科無關,倒是2016年新界東補選,梁天琦的論述打動了他。這是他首次感受到政治人物的感染力,「我想相信他,願意被他帶領。」

老師開明 試卷局限想像空間

Mathieu的中學通識科老師十分開明,敏感議題如立法會議員被DQ、人大釋法、國歌法及雨傘運動等,都被納入課堂討論,「通識也有談過大灣區,不會只是吹捧大灣區,中國好或壞的一面,教材都有講。」他批評考評局的公開試有忌諱之嫌,如較少政治題目;另外,局方偏重答題技巧,如正反立論要平衡,或按資料引導去答題,「我會形容這是數據分析,不是訓練你的看法或立場;我始終認為,通識令人多角度思考,但沒有立場。」他又指,與親戚就讀的法國中學的哲學科相比,其考題欠缺開放性,「哲學科會問這件事的大是大非,當中正確與否,有甚麼道德基礎,比較之下,我會覺得香港試卷局限了學生想像空間。」

Mathieu自中學起已留意時政,但他在2014年的傘運並未到過佔領區,皆因當時年紀太小,父母擔心其安危。直到2016年,在電視上看到旺角騷亂的報道,對於開槍的警察,他心裏憤恨,卻只能遙望,剩下無力感。成為大學生後,他才慢慢走上街頭,「大學給我不同環境去體驗,宿舍內好多人熱衷政治,會討論政治。」之後他加入《學苑》,成為校園記者,並遇上反送中運動。他形容作為走在前線的記者,親身見證抗爭的體驗,勝過任何書本或傳媒報道,「警棍揮過來有多痛,胡椒噴霧有多刺眼,示威者的吶喊有多有力,當中的情感,你不去現場是無法理解。」

當《學苑》記者 捕捉最前線真相

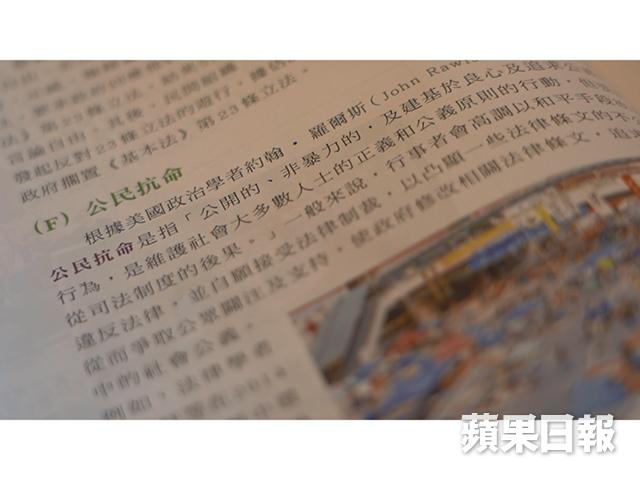

他形容,中學時就如「小綿羊」,雖然擁戴香港民族的理念,也從中國歷史領略千百年來,同化五湖四海的天朝主義,甚至從通識科中學懂公民抗命、普選等概念;但這些書本上的知識並沒有化作行動,自己與社運的風眼,始終保持一定的距離。

直至當上《學苑》記者,經歷各種示威或集會、警察的威嚇等,其間不停報道即時新聞,他感覺一夜長大。「這時間點入《學苑》,令我有機會這麼貼近去前線接觸這場運動,這一點我覺得是無價。」他又指若非做記者,必定會是抗爭者,但拿起相機和筆,就要客觀地報道事實,「我是享受做記者,可以去到最前線看見真相的感覺,捕捉不同鏡頭的感動。」

Vicky(18歲) 和理非 政治無處不在要學思考

「我是典型的和理非,通識沒有令我這個和平主義者改變。反而是反送中事件,看見和平主義的失敗,令我重新反思自己的取向。」18歲的中大社會學系學生莊誠靜 (Vicky)談吐有條不紊,與她所強調的「通識科訓練批判性思考、理性思辯」,正好相襯。她指通識令她更關心時事,提升參與社運的意欲。她強調,上街不是一時衝動,事前會經過理性分析與想清原委。

不避政治 「國教只教共產黨好處」

「雨傘運動時,我有到過佔領區一天,我記得那心態是同情示威者。」Vicky說,以前甚少看新聞,讀通識後才被迫留意時事。當時她是一名中二學生,以旁觀者角度參與運動,很多時會以同情的角度去作判斷。通識沒有模範答案,初中時她不喜歡這科,直至升上高中,發現這是一科貼近生活的學問,能為她梳理政治事件,從而產生強烈興趣。她以旺角騷亂為例,指自己起初看新聞時心情混亂,直至老師在課堂解釋來龍去脈,才慢慢理解,「不理解時根本不敢表態。」有人說,通識令人過早接觸政治,她咬牙切齒地反駁:「政治無處不在,生活的每一件事情都是政治,盡早讓學生知道,會令他們更有思考能力,否則就會變成長輩常說的高分低能。」

Vicky強調,學校的通識科老師非常專業,不會一味灌輸自己的立場給學生,剪報的教材亦兼顧不同立場的報章,也不會迴避敏感的政治議題,「例如港獨思潮,我們在通識堂上都有討論;但比起表明立場,我們討論的這思潮為何出現、可行性及影響等。」她比較國民教育與通識科,指前者着重情感灌輸,後者則推崇理性精神,「國教只教學生共產黨好處,或者中國歷史,只推崇某些特質和好處,偏向只褒不貶。」

制度暴力 「法治精神被政府推翻」

過去6月,香港爆發了反送中運動,她斥責修訂《逃犯條例》不只在政治,還在民生、經濟各方面都沒有好處,這極惡的法例,驅使她上街遊行。「2019年我是遊行的一分子,整件事我都參與其中,整件事的原委,我都更了解。」她續說:「我情緒上更憤怒、更無力,我現在的身份就如2014年當時的大學生。」警察的濫暴、政府的囂張氣燄,令她對制度失去信任,「我讀了這麼多年書,我所學的法治精神,被現在的政府推翻。」她不會忘記陳健民教授於最後一課的話,「有人會質疑投身社運的成效,但陳教授告訴我們,堅持做自己覺得對的事,才對得住自己。社運某程度上是散播希望給香港。未到最後,我們都不知會如何,所以更加要做,之後才有希望。」

阿薛(18歲) 和理非 政治人物妖魔化通識

文憑試學生放榜前一天,薛僖臨(阿薛)赴約接受訪問,他一臉稚氣,對政治充滿熱誠;比起談考試導向的通識科,他談起政治時滔滔不絕,語氣更為堅定。「我認為政治人物妖魔化通識,一來是不了解通識科,二來是自欺欺人,他們想安慰自己陣營的支持者。」

同學多政治冷感 「通識不會使人激進」

阿薛指,學校內大多數同學屬政治冷感,並不存在通識使人激進的疑慮;即使是席捲學界的反送中運動,他學校也不多人參與。「同學平時好少關心政治,唯一會接觸到的地方是通識堂,但老師一般不會多教。」他認為,學校迴避爭議性課題,不是自我審查,而是考評局在公開試甚少出政治題,「一些敏感課題如中港關係、集會示威活動,都不會去談。」然而,他又遲疑說,可能部份原因是老師和學生立場太懸殊,很難客觀地評分,「老師有些藍,同學可能是極黃,出題時畀分會有困難。」

阿薛第一次參加的社運是雨傘運動,當時他是一位中一生。眼見警察向示威者發放漼淚彈,心生不忿,最後去了佔領區現場,並未有過夜留守,「因為安全問題,家人反對,也覺得無必要付出太多。」讀了通識6年,阿薛也沒有很投入後雨傘時期的運動,反倒是考完文憑試後,逃犯條例推動他上街,「2014年更多是想感受氣氛,但過去6月是想出一分力,6月9、6月12、6月16都有參與。心中很想為香港付出,不想坐以待斃。」

不站最前怕被捕 兄弟爬山各有各做

對於7月1日衝擊立法會,阿薛說,通識的批判性思考反倒使他卻步,「一部份是為香港走出來,一部份不敢站最前,留有案底,被人拉。始終是犯法行為。」然而,他堅定地說,明白勇武派激進的原因,是因為政府對訴求不聞不問,和平的百萬人遊行,「他們是有考慮過才做這些,欣賞他們的勇氣,欣賞他們的覺悟。」所謂「兄弟爬山各有各做」,或許這就是這場逆權運動的出路。

記者:陳娉婷

攝影:蕭志南、張志孟、徐振國