在漫長的歷史長河裏,人類探索外太空的歷史不過短短幾十年。

一九六九年的七月二十日,阿波羅11號首次成功運送太空人登陸月球,岩士唐(Neil Armstrong)以「壯麗的荒涼」(Magnificent Desolation)形容自己站在月球表面的第一感受,此詞後來成為他自傳的名字。

人類登月五十年之際,我看了一本書《哈蘇相機下的登月任務》(Hasselblad & The Moon Landing),發掘了太空人moonwalk兩個半鐘背後的一些故事。

為了記錄這人類成就,哈蘇與美國太空總署、鏡頭製造商蔡司合作開發為登月特殊設計的哈蘇500EL數據相機,Planar 80mm f/2.8鏡頭、胸前固定裝置,最重要是安全引導靜電的導電層,輕巧的外形令太空人戴着頭盔和手套一樣能容易控制。這十二台哈蘇相機理應成為博物館的珍藏,但為了減少太空船回程時的重量,在取出底片後,這些文物都留在月球上。

岩士唐的拍攝清單繡在他手套袖口,其中一項就是「拍腳印」。這工作原是研究月球表塵土和壓力影響的實驗,後來竟被配上家喻戶曉的口號成為經典象徵。後來他在演說中曾講:「月球表面上那些腳印是屬於全人類……因為有百萬人流血、流淚和揮汗,那些腳印是真正的人類精神象徵。」

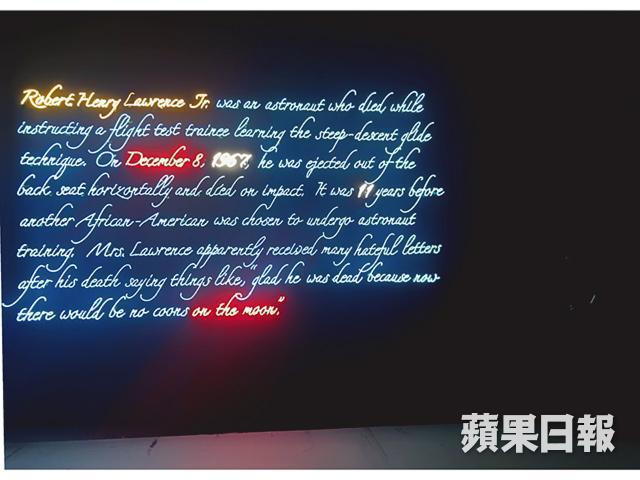

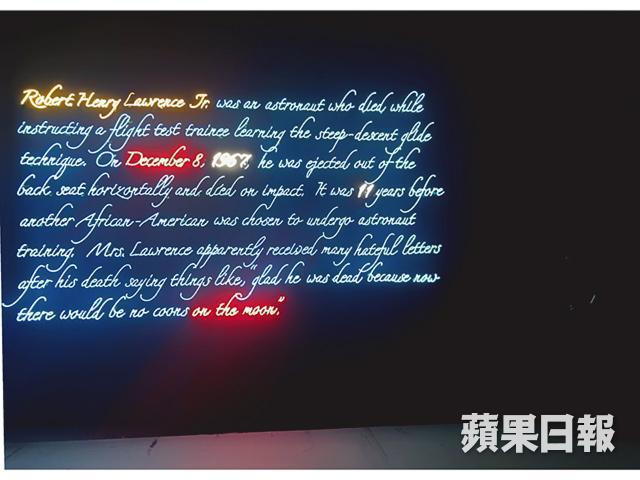

這話讓我想起五月在威尼斯雙年展,看到居於紐約的巴哈馬裔藝術家Tavares Strachan的霓虹燈創作《Robert Henry Lawrence Jr》(2018)。

黑人太空人意外亡 無緣登月

世人都會記得阿波羅11號上面三位太空人,但未必知道Robert Henry Lawrence Jr。他是美國第一位黑人太空人,在白人當道的社會很少見。他的一位戰友回憶,他們穿着制服去餐館時,有餐館就拒絕接待Lawrence。

一九六七年十二月八日,他在一次F-104星式戰鬥機的飛行事故中身亡。這作品以霓虹燈重塑他在飛機撞地時彈出遇難時的一幕;另一封以霓虹燈勾劃的信更震撼,上面記錄Lawrence妻子在丈夫猝逝後,收到來自各方的信件,不是慰問而是落井下石:「幸好你丈夫死了,在月球上才不致有黑人的蹤迹。」(glad he was dead because now there would be no coons on the moon.)

一枯一榮,世事就是諷刺。五十年前當岩士唐和太太在接受世人的稱讚、祝福之時,有多少人會惦念Lawrence太太所面對錐心之痛?因膚色而飽受的侮辱?如果Lawrence當年沒有死,他會比岩士唐更早一步踏上月球,拍下那幅腳印相嗎?

一九九七年在他去世三十周年之際,其名字被刻在甘迺迪太空中心的「空間鏡紀念碑」,Lawrence的工作證被帶到太空周遊,然後送給他的遺孀;二○一七年NASA舉行了Lawrence的追思會,那是他逝世半世紀後的事。

走筆至此,我忽然想到去年看講述岩士唐的電影《登月第一人》(First Man)的一幕。接受登月任務的他在試飛時遭遇爆炸被迫跳機逃生,媒體急問岩士唐妻子:「你丈夫仍在生嗎?」無奈中她只能叩問:「還可承受多少?」在絕望中她等到丈夫無恙回來,大團圓結局。現實是,岩士唐的妻子最後厭倦了丈夫長期不在家,於一九八九年決定離開他。

原來,人世間最遠的距離,不是地球與月球遙遙相對的三十八萬公里。

撰文:鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人