【藝文沙龍】

「藏書票」在香港比較陌生吧?其實它在歐洲已有500多年歷史,足足比郵票早300多年。過去印刷術尚未普及,書籍是上等人、名流雅士的小眾玩意。為識別身份或防書賊,文人貴族會在書的首頁或扉頁上貼上小版畫,被視為「書的身份證」,美國總統羅斯福、大文豪蕭伯納到希特拉,都會找藝術家創作專屬的藏書票。如今,藏書票已成為有獨立收藏價值的冷門藝術品,被譽為「紙上寶石」。

「香港最早於上世紀30年代,已有文人雅士創作藏書票,是私人的貼身信物。」香港藏書票協會主席熊美儀娓娓道出香港藏書票的歷史。

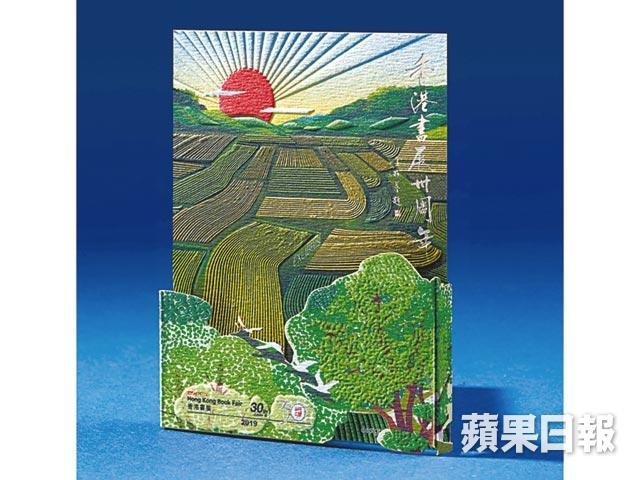

1989年,熊美儀的畫家丈夫、收藏家余元康聯同一群愛好藏書票的版畫家成立了「香港藏書票協會」,銳意推廣這種文人玩意,她的胞妹熊愛儀也是著名的藏書票藝術家。今年香港書展慶祝30周年,找來同齡的香港藏書票協會到場舉辦展覽「方寸情懷」,展出幾近失傳的藏書票藏品。今年書展以「科幻及推理文學」為年度主題,請來倪匡講《衞斯理》,設計師蔡景康更為衞斯理創作全球首套、四款限量簽名版藏書票,在書展發售,藉此推廣這藝術。

儲齊系列400本 作品得倪匡加持

「我是超級衞斯理迷,倪匡先生四百多本作品我都儲齊了,一直很想用我的專業為衞斯理設計書封面,後來想到不如做藏書票。」蔡景康選了《眼睛》、《影子》、《異寶》和《天外金球》四本衞斯理經典創作,並得到倪匡「加持」,在千多張作品上逐一簽名,紀念倪匡衞斯理科幻世界誕生56周年。

摸在手上,衞斯理藏書票有三款都是立體的,蔡景康說希望以不一樣的手法營造科幻靈異效果。「『這不是地球上的東西』是衞斯理故事主人翁很喜歡用的口頭禪,我想把它化成創作,也設計成不一樣的藏書票。」

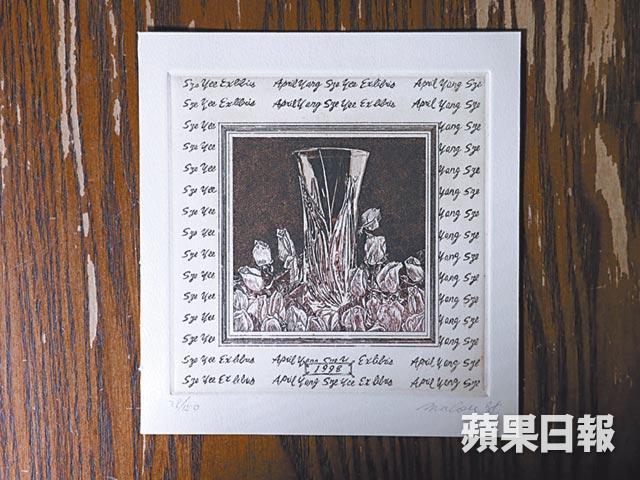

藏書票藝術性很強,最初是版畫的分支,不少作品的底版為藝術家手工刻製,上面有票主的名字,視為印刷藝術品鑑賞、交流,但有些藏書票精細到連鈔票都比下去,絕對是方寸藝術;近年數碼藏書票也得到認可,種類五花八門。

藏書票收藏別有韻味,是因為它從藝術手法,以至符號式寓意,都反映書主在某一階段的內心世界。從來,名家作品是藏書票收藏家追逐的對象,所謂「名」是指製作者,而不是票主,但由於用家不乏名人,現在名人找有名藝術家創作的藏書票就身價更高了。喜歡版畫的魯迅,便是把西方版畫和作品技術、工具引進中國的人。香港文人中,陳子善、董橋老師都是藏書票收藏家,而書票界的大新聞,莫過於中國收藏家馬未都入藏了荷蘭藏書票家Henk von Buul畢生12萬張藏書票收藏(堆起來有四層樓高),入藏觀復博物館。

天堂拒收丈夫 復興藏書票協會

熊美儀受到丈夫和妹妹薰陶,開始在世界各地收藏藏書票,自己也有創作藏書票。談到藏書票協會的發展,也有一段幾轟烈的歷史,「別看我們現在有七十多位來自不同界別的會員,藏書票協會曾經有十多年一直處於低潮,只有小貓四五隻活躍會員,直至2016年才重新復興。」

何解2016年出現轉捩點?「因為死神囉!」余太熊美儀苦笑道。

當年,丈夫余元康突然中風入院,在病榻上差不多要見上帝。「他昏迷中看到很多人向着強光排隊,他便一起排,到見到上帝的時候對方竟然話天堂無位,彈返佢落凡間,叫佢未做的心願就繼續完成。」熊美儀的話,仲科幻過衞斯理。

「係科幻就好,但結果不知幾實在。他死過翻生後,覺得未做的事情就是要傳承藏書票,於是把重任委託於我。」熊美儀提高嗓門說自己成為「追夢者」的經歷。於是,她便膽粗粗重新宣傳推廣藏書票會,與國際開展交流,並不時舉辦展覽,吸納新血。

余元康1985年開始收藏藏書票,而他多以傳統木刻製作,說好像集郵,應該要跟人分享、交換才過癮。他也有不少奇遇,最難忘1994年,他在意大利認識了一位英國律師,收藏歐洲貴族徽號的藏書票,藏家竟然將40年來收集到的幾百幅藏品送了給余元康,還有一本他寫的書解說。

「其實藏書票不限於小眾玩意,只要對藝術有興趣的人都可以創作和收藏,是門成本門檻低的藝術。」熊美儀說。

貴族的象徵EX LIBRIS

藏書票傳統以版畫製作,可追溯至十五世紀的德國,當時印刷術尚未成熟,書籍非常珍貴,一般為皇室貴族或修道院擁有,為識別藏書誰屬並突顯一己尊貴身份,便以家徽或請畫師製作特定的藏書票,圖案上多有拉丁文EX LIBRIS字眼,意指「我的藏書」或「我的圖書室」。張貼在愛書的扉頁,後來演變成愛書人的一種獨特藝術收藏形式。

「方寸情懷」藏書票展覽

日期:7月17日至23日

地點:灣仔會議中心文藝廊展廳

fb : 香港藏書票協會

採訪:鄭天儀

攝影:劉永發(部份圖片由受訪者提供)