研究華人男同志(同性戀)的江紹祺,是《男男正傳》的作者。笑口常開、說話快捷的他,提起以前一樁「辦公室門」事件的時候,臉上仍然難掩曾經受辱的傷感。

那是2000年,世界同性戀風潮席捲天下的時候。江紹祺剛在英國Essex大學,完成華人男同志跨地域研究的博士論文,回到香港,在九龍一所大學初執教鞭。他回憶稱:「嗰陣時係好out(外露),着衫呀,各樣嘢,其實係好勁,好爆,好潮。同佢哋嘅(校園)文化相差好遠。所以突然間有個咁嘅人塞咗入嚟,嚇死佢哋。」

江紹祺苦笑稱,「有啲高層、同事,特別係有宗教背景嘅,當然唔鍾意我。」他除了「教多啲同性戀有關嘅嘢」之外,還在辦公室門外「貼咗好多相,或者post card (明信片),有啲係講一啲同性嘅嘢,好似電影《藍宇》呀,《花樣年華》呀,又有《春光乍洩》呀,貼得懶靚咁。」

有一次,江紹祺偶然與高層一起乘電梯時,對方突然間講:「Travis,你門口貼埋啲咁嘅嘢,你知唔知係 sexual harass(性騷擾)緊我㗎。」

想起當時情景,江紹祺坦承,「嗰陣時我好寸㗎。」他說:「我同佢講,你究竟唔滿意邊一張呢?抑或張張都唔滿意呢?又或者唔係嗰啲poster,其實係我呢?」

結果,江紹祺因為無法接受校方在改組時,要他轉教副學士,被迫離去。而最令他難過的是,臨走時「冇人同我食餐飯,冇farewell (送別)。」

撰文:黎加路

攝影:董立華 馬泉崇

踏入2000年的香港,雖說是國際自由金融貿易之都,查實將同性性行為非刑事化,只不過才10年的光景。

受到挫折的江紹祺,懷念Essex大學校園讓他感到釋放的自由氣氛。他說:「讀MA(碩士)的時候,冇完全out(出櫃),96年再去讀(博士)嘅時候,就好out嘞。」

大學入面有幾位著名的同性戀學者,江紹祺選擇了Ken Plummer教授做博士論文的導師,進行對華人男同志跨地域的研究。他指Plummer教授「係第一本用社會學去講同性戀究竟係乜嘢事」的知名學者。

江紹祺相信,「我嘅土壤响英國嗰度」,「佢哋覺得呢樣嘢係好冇嘢。」

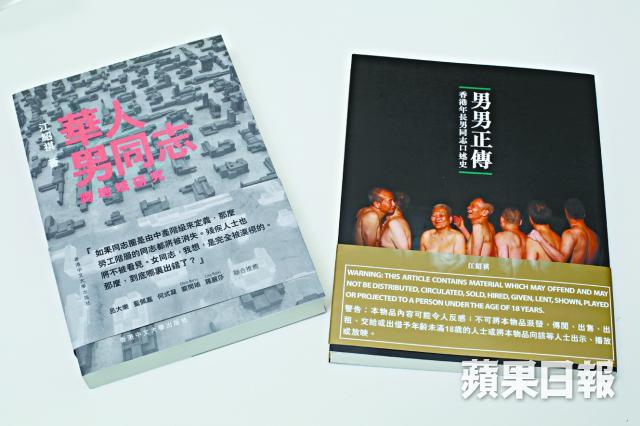

眼前的江紹祺博士,衣着並不特別「爆」,「有啲肉,冇肚腩,少少大隻」,符合圈中的Bear Bear熊仔標準身形。辦公室門外,好像也沒有貼些甚麽。辦公室內,也只是存放了一批《男男正傳》展覽時用過的「老同志」造型黑白大照。12位戰前出生、飽歷滄桑的香港「老同志」,在《男男正傳》中,都留下了一段不為人知的口述故事,訴說在同性性行為仍屬嚴重刑事罪行的黑暗歲月,如何偷偷摸摸走過這段殖民地漫長而屈辱的基(Gay)路。

訪問同志警察 揭開神秘組織面紗

江紹祺在書中指出,「英國的《1967年性犯罪法》已將私下同性戀性行為非刑事化,殖民地政府並未跟進。」導致同性戀者一直在惶恐中度日。直至1980年1月,香港皇家警隊洋督察麥樂倫(John MacLennan)在何文田單身督察宿舍,身中五彈倒斃一案發生後,社會對這宗涉及同性戀背景的案件,感到疑點重重,才迫使政府委任楊鐵樑法官成立調查委員會,展開調查;同時,指令法律改革委員會,檢討有關管制同性戀的法律。

儘管麥樂倫案最終裁定「死於自殺」,但法律改革委員會1983年發表報告,建議將男同性性行為非刑事化。

江紹祺說:「呢件事,令到社會對同性戀嘅公開辯論,突然間浮出水面。」他認為,「如果話1969年紐約「石牆(基吧)事件」標誌住美國同性戀運動嘅正式啟動,香港1980年麥樂倫事件,亦有同樣嘅歷史意義。」

深信麥樂倫案是香港同志運動一個重要開端的江紹祺博士,曾為此前往倫敦國家檔案館,希望從最新的解封文件中,找到此案的一些渺茫的線索。

死時只有29歲的麥樂倫,出生於蘇格蘭,1973年來港加入警隊。數年後遭解僱,他尋求當時為民請命的葉錫恩議員幫忙,討個公道。麥樂倫透露自己1977年在政治部人事組工作的時候,曾經接觸到一些檔案,涉及高級公務員的同性戀行為,因此受到解僱迫害。為他奔走的葉錫恩,顯然不知道麥樂倫之前曾受到「特別調查組」(SIU)的調查。這個當時成立不久的小組,專門偵查有關同性戀行為的可疑人物。

同是蘇格蘭出身的港督麥理浩,讓麥樂倫以短期合約重返警隊。但SIU小組並不放過他。1980年1月15日,正當警方到達何文田警察宿舍,準備以「嚴重猥褻行為罪」將他拘捕的時候,始發現麥樂倫「早一步」倒斃反鎖的寓所裏,胸口有五處槍傷。

2014年出版的《男男正傳》,書中唯一的外國人受訪者Robert,就是當年牽涉入麥樂倫案的「同志警察」。Robert在書中沒有以全名示人,但不介意將兩張黑白照片交給江紹祺,用作故事的插圖。一張是1947年Robert在倫敦出生受洗的家庭合照;另一張是少年時,在寄宿學校的球隊合照。

Robert是在1974年英國經濟蕭條的時候,偶然看到香港警隊的招募廣告,決定來港當差。他與麥樂倫同樣住在何文田單身督察宿舍。他在《男男正傳》憶述,「我和他(麥樂倫)不是很熟,在酒吧喝過幾次啤酒。」

麥樂倫身亡的翌年,Robert離開警隊,原因是知道自己已成SIU特別調查小組的獵物。Robert感到害怕,他指,「這個小組秘密運作,要是在今日一定無法被接受,說白些,他們為了得到消息,會欺凌和勒索一些人,有些人被動搖了就提供消息。」

Robert回憶稱,他只對過一位警隊的特別朋友「出櫃」,表白自己是同性戀者。他懷疑就是這位仁兄出賣了他。儘管Robert在總督察升職試中,名列前三位,但連續兩年落選。上司婉轉告訴他,廉署、罪案調查科、政治部的背景審查都通過了,唯獨是SIU特別小組一直將他列入黑名單。

Robert只好轉職商界。他慨嘆:「我們很害怕,因為那是違法的,你可能因此而要吃上多年的監牢飯。是的,那真是個壓抑的年代。對每個人都一樣,不只是警察。那就是當時的香港。」

江紹祺說:「我come out時係90年代,非刑事化都係啱啱過。」對比起今日香港同志社群,他覺得,「唔同晒嘞,成個世界都唔同晒嘞。」

唔想扮嘢 踢走階級觀念

港府1991年始將男性性行為非刑事化。各類同志組織隨即如雨後春筍湧現。以同志為消費對象的粉紅產業,諸如基吧,同志桑拿等等,也應運而生。在看似走出彩虹的景象中,江紹祺以學者的觸覺指出,原先的法律辯論,已轉向各種社會道德的爭議,辯論的勢力來自四方八面,包括政府及教會人士……

江紹祺說,行內的研究推算,香港同性戀人口佔總人口的十分之一,這就是香港同志組織先驅「香港十分一會」名稱的由來。他說,「如果香港有700萬人,咁即係有70萬人,當中老人家應該有廿幾萬。他笑說,「啲人成日講香港嘅基督徒人數都係十個巴仙之嘛,所以大家一樣。」

見到月前台灣同志婚姻法通過,江紹祺無奈地說:「香港停留咗響一個奄悶嘅位囉。人哋講緊同性婚姻,自己仲講緊Gay game(同志運動會)」,「同成個政治氣候有關,同大部份香港人一樣,覺得你做呢啲嘢都冇用㗎嘞。」

江紹祺幽默地說,「政府高官入面差唔多70%有宗教背景,天主教或基督教。如果一個咁重嘅宗教背景嘅政府,佢哋會用一啲好隱秘嘅方法去擱置一啲政策。」他慨憤說,「連性傾向條例立法諮詢都冇!」

「同志運動同其他運動一樣,有時打晒交。」江紹祺承認,「同志社群係社會嘅縮影,社會係好分階級,同志社群都好分階級。中上環嘅基吧同佐敦本土基吧,你係會見到兩種唔同嘅基佬嘅,係好清楚分開嘅。中環嗰啲一定係講英文,至少識英文,着某類型嘅衫,好都市型,講嘢全球化……」

在荃灣長大的江紹祺說,「我寧願去本地基吧,嗰啲冇咁扮嘢。」

江紹祺現時每個月一次跟《男男正傳》的老同志飲茶食飯。他協助這群已進入人生尾聲的老同志成立「晚同牽」同志組織,讓他們擺脫大半生走在黑暗的內心陰影,參與各類同志的活動,光明正大爭取他們晚年的需求。

江紹祺說:「有個阿伯,有一次身體唔好,煮唔到嘢食,所以揾附近社區中心送飯畀佢,但佢驚送飯阿嬸唔知乜嘢人,於是將屋企入面同基有關嘅飾物揼鬼晒,因為佢驚……」