走入鄺俊宇的立法會辦公室,沙發上擺放着替換的衣物,旁邊的矮枱一件件外套正凌亂地擺放着,「唔好影呀,好亂。」尊貴議員的辦公室,過去這段時間成為了鄺俊宇的「睡房」,「呢個辦公室喺打仗期間,我會小休嘅地方,可能瞓一兩個鐘,唔經唔覺已經踏入……第二個禮拜?我已經唔記得,時間喺我腦海入面,已經無咩記憶。」

這一切始於6月11日晚,警方在金鐘站無差別截查年輕人,「好嬲,唔服氣,於是就print咗份警察通例去同警員理論」,此後6.12暴力清場、兩次包圍警察總部,總之有衝突的戰場,就有鄺俊宇的身影,一而再呼籲在場人士「不受傷、不流血、不被捕」,甚至救世軍收集的示威者物資要被運走,鄺俊宇都趕到現場,調解不成就捲起衣袖協助搬物資,「我做暑期工有做過拆貨櫃,經驗嗰日就發揮咗。」

無處不在的代價,是長時間在立法會待命,「我有返過屋企,至少換吓衫」,每每走在人群當中,亦為他換來了一份無形的資產:群眾的信任。「未必有一個大台,或者大咪,話俾大家知你做緊嘢,大家會感受到,無論你係和理非、你係勇武嘅手足,我都好感激大家願意連成一線。」

撰文:林彥邦

攝影:黃奕聰

延綿數星期的運動,多次爆發肢體對抗,特別是6.12後一度出現類似「佔領運動2.0」的局面,金鐘瀰漫着不安的氣氛,警方和市民的情緒都在爆發邊緣,彷彿隨時都會擦槍走火。這段期間正正是鄺俊宇最活躍的時期,曾經到過現場的人都有默契,有鄺俊宇的地方就會平安。反對勇武抗爭甚至偏向「淺藍絲」的家長,都致電到電台節目,鼓勵他繼續落場保護學生;「發夢」時吸入催淚氣體或受傷,又不敢到醫院求醫的學生,亦相信鄺俊宇,向他求助並經他安排到可信的醫務所求醫,「我哋可能處理咗20、30個(示威者求助),呢啲全部都係信任,我會好珍惜呢份得來不易嘅信任。」

社會運動流行講割席、篤灰、捉鬼,但這些群眾間的負能量,幾乎和鄺俊宇絕緣,即使他來自近年備受質疑的民主黨,「好感激,整個行動入面,我無俾人鬧過一句」,猶如他獨立於民主黨其他議員相連的辦公室,鄺俊宇亦隔絕於對民主黨以至泛民的負面評價之外,甚至一舉「封神」。

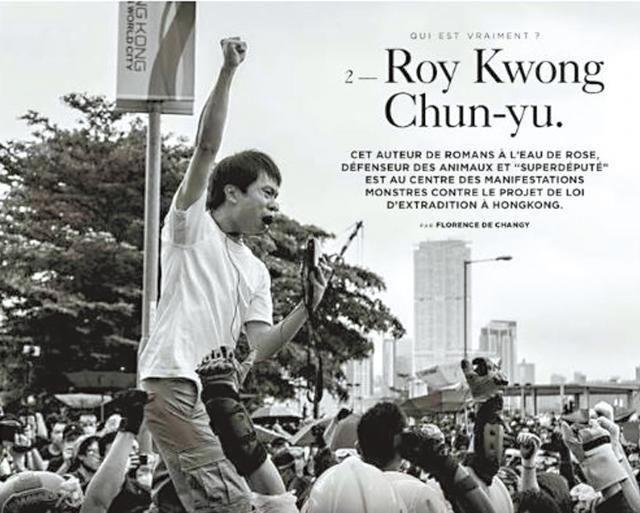

走入戰場 踏上封神之路

2016年立法會選舉,他循「超級區議會」界別參選,最後雖以491,667票成為「票王」,但多少受益於「告急牌」及雷動計劃的僥倖;同樣地,過去他被稱為「鄺神」、他寫作風格被稱為「鄺體」,亦始終帶點諷刺嘲弄的意味。不過這次,鄺俊宇似乎真的成為了超越派系、路線,貨真價實的「神」。

「你叫我整理大家對我嘅睇法,我組織唔到、整理唔到,我做嘅只係民選議員應該做嘅嘢。」一直強調群眾運動中沒有「神」,鄺俊宇重視的只是他眼前的「人」,一個個有血有肉的人,他的朋友、手足,「每一個人都有感受,打佢會痛,會流血,會怕受傷會怕被捕,當你知道有班朋友有危險,就自然會去。」

無法準確計算,鄺俊宇趕赴過的戰場有多少,又有多少真的需要他調停,多少只是虛驚一場,「我寧願虛驚一百次,都唔想最緊張嘅時間錯過一次。」例如在6月13日,有傳警方要到港大宿舍搜捕,鄺俊宇收到學生會求助後就趕到現場,直至搜捕的危機解除,「你話事後望返呢個係咪虛驚?我唔知,如果當晚我哋無去,警方會唔會搜Hall,無人答到,去咗先啦。」

但即使如何被神化,鄺俊宇仍然是個人,一個36歲的香港人。他會累、會痛,會在現場暈倒,也會脆弱、逃避。

6月15日,穿黃色雨衣的示威者梁凌杰從太古廣場高處墮下身亡,鄺俊宇整個下午幾乎都在現場,直到出事那一刻,「當時我跟住白車上咗律敦治。」

對於那天,鄺俊宇記憶「有啲混亂」。他忘記了當日民主派是否遊行到禮賓府,林鄭月娥有沒有接見,但他記得趕到太古廣場現場後,警方拒絕讓他接近,「先後三次我進入封鎖線,警方都唔准,由頭到尾我都唔能夠同佢講一句說話。」於是,他只能在相隔六、七條行車線的對面行人路大叫,「平台啲手足話聽唔到」,到場的詩班唱聖詩,「佢(梁凌杰)有擰過嚟一次,8點半同事收過警方電話,話唔使驚,應該無嘢。」

「應該無嘢」,或許是當時許多曾身在現場、和得知消息的人心中的想法——直到梁凌杰倒下。之後的一天,200萬+1人遊行,人潮幾乎塞滿了銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶主要道路,許多市民特地到太古廣場外獻花悼念死者。

而鄺俊宇沒有出席,「嗰日下午我去咗郊外,一唔開心我就會自己一個人去郊外,我send咗訊息畀幾個好朋友,話唔知點解,一打字我就好想喊。」

有建制派「網媒」曾經誣衊,指兩人事前通過電話,是鄺俊宇教梁凌杰,在鏡頭前跳落氣墊。其後熱心網民群起反攻,這則被鄺俊字形容為「踩着屍體作」的「新聞」最終被刪除。

但假如世界上有如果,如果鄺俊宇真的有機會,事情不可挽回前,和梁凌杰通電話,又會如何呢?

如果以外 不能脆弱

「如果呢個世界有如果,如果警方批准我入去,如果我可以同佢講到一番說話,我諗我會笑住輕鬆同佢講,喂阿杰呀,聽日你要同我哋一齊遊行㗎喎,你要睇住我哋最終一班手足嘅努力,係會成功,真㗎喎!」

「你會話我嗰一刻我未識佢,我好快會識佢,我覺得我會同佢做到friend,係囉,真係唔需要用呢個方法㗎……」

訪問期間經常面帶微笑的鄺俊宇,眼角流下淚水。有心或是無意,這時他別過頭,讓垂着淚的臉,藏在鏡頭以外;也許,很多堅強都不過是必要的偽裝,無論如何被神化,鄺神始終是個人,生命在眼前流逝,傷心、失落、脆弱,才是正常,「我捱過咗未,當然未捱過啦,我會笑係因為,我覺得呢個時間唔係脆弱嘅時間,呢個時間你講脆弱,其實好奢侈。」

亦可能是這種悔恨,推動着鄺俊宇,趕赴每一個現場,即使大眾都明白他在逞強,都擔心他的身體和心靈,「好多人話,我喺度大家會安心少少,所以我要到,大家擔心我都知,我自己係社工點會唔知,但係過埋呢排先。」

「係囉,不如轉個話題啦。」說這句話前,鄺俊宇靜靜抹去淚痕,深呼吸一口氣,然後露出那個,屬於鄺神的笑容。

後記:鄺仔的成長

除了日常在立法會大樓和抗爭現場吹水閒聊,上一次和鄺俊宇詳談是三年前,當時他從未在立法會選舉名單中排第一、未成為立法會票王,他的寫作風格被人嘲笑,還有,那時他說話的句子,經常用「鄺俊宇」開頭。到今天他會簡單地說:我。

「係咩?有咁樣咩?」

或許是那時候,他不得不重複提及自己的名字以讓人認識。現在相信再沒這個必要,或許這就是成長?「我無諗呀,我個人仍然係儍儍咁樣,但內裏,心入面個小朋友係長大咗嘅。」

鄺俊宇曾經是個「小朋友」,以24歲之齡當選區議員,當年以跳街舞來宣傳,明顯是搶fo博上位的行徑,亦成為好一段日子裏,鄺俊宇被恥笑的焦點,以至他2016年當選立法會議員,仍要找數再跳舞。

「中二病,一定有過㗎喎,點都要經過一段時間嘅幼稚。」

但成長往往來自於挫敗,例如2005年,他全身投入反高鐵運動,有如今天他遊走於金鐘各處,「嗰時高婆婆(高春香)會叫我半個村民,我有段時間差不多日日都去村。」但結果高鐵撥款在立法會通過,去年還正式通車。「經歷過菜園村,知道有啲嘢唔係嘻皮笑臉解決得到,唔係將自己變成焦點就解決得到,結果係高鐵撥款通過咗。」

他另一個為人稱道(或是戲弄),就是他「逗號作家」的身份。隨着運動發展亦悄悄改變,但改變的不是他對標點符號的運用,而是他文字的作用。

三年前鄺俊宇在訪問中稱,他的目標是將他身為網絡作家的50萬支持者,轉化為選票,三年後,鄺俊宇是用他的文字,助他行議員之事,「有啲好卑鄙嘅人,去拍啲假冒短片,分化父母子女關係,」結果他寫了一篇很典型的「鄺體」文章-《有一種愛叫父母親》,有父母反映曾因反送中運動和子女爭吵,在家庭群組分享這篇文章後冰釋前嫌,「估唔到呢個時候『鄺仔文學』就發揮咗作用,真係要用溫柔擊倒壞心腸。」

成長的不只是鄺俊宇,還有運動、群眾、香港人,「真係好似事隔五年,大家都一齊成長,做緊應份做嘅嘢」,無論他是神抑或人,初心如一,「希望有我嘅存在,為呢個城市帶嚟小小、小小嘅改變。」