獨立出版的圖書,即使能在三中商賣,也難以獲得較佳展示位置,未必能增加銷量。羅樂敏表示,水煮魚出版的書刊,主要銷量一直來自獨立書店,其中包括序言書室。

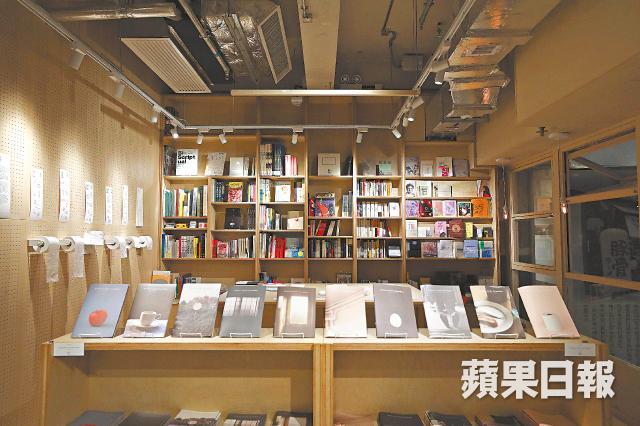

位於西洋菜南街的序言書室,有一整個書櫃的香港文學書,包括新書和舊書,如可洛第一本書《繪逃師》和新書《幻城》都在書架上,剛出版的《六四十問》放在一進序言的展示桌,而書店也有不少空間擺放香港研究書及本地雜誌。

序言負責人李達寧表示,他們對香港文學一直有特別的支持,因為連鎖書店基於商業考慮,對香港文學的支持不多,且市面少有書店集中擺放香港文學書刊,但作為香港書店,他們希望支持香港出版,同時希望小眾聲音有更多機會接觸讀者,保持知識與言論的多元化。書店這個取態,也有利形成讀者社群,「當他們想了解或找這些書時,首先會想到我們,而不是去連鎖書店」。

另一獨立書店Book B位於荃灣南豐紗廠,店內也有不少空間擺賣獨立出版,店主胡卓斌認為,香港讀者需要閱讀本地書籍,這會加深他們對本土的認知和感情。如他搬到灣仔居住,也因為事前閱讀黃碧雲《烈佬傳》,因書中不少情節在灣仔發生,而對灣仔有了很不一樣的感覺。他憂慮如果連鎖書店無法令讀者對本地出版,特別是獨立出版感興趣,書籍就會找不到讀者。不過,如果Book B可以把這些書一直放在書架,只要他能吸引讀者走進Book B,那怕客人原本是來喝咖啡、聽音樂,客人就有機會遇上書,「書會等到讀者,只需要我交租」。

胡卓斌視連鎖書店為Book A,「Book A就是不斷跟人說,我們很齊(書)、我們很多、我們很大量」,他經營獨立書店Book B,就是要和Book A有明確的定位區別,「我們很少、我們很大量」。他要告訴客人的是書店沒有甚麼書,而不是甚麼書都有。他們只賣本地及海外獨立出版,不賣三中商出版。「我們的代價是少了很多主流觀眾,但我們不要太心急,要慢慢等待事情成熟。」他認為,經營獨立書店「千萬不要扮主流書店,因為你根本無這樣的財力。」

銷量與大書店相若 團結就可生存

在胡卓斌眼中,現時香港並沒有所謂主流出版市場,雖然三中商資本雄厚,可是他們沒有一本書可以賣十萬本以上,甚至它們很多書的印量和銷量也和獨立出版分別不大,所以只要獨立書店夠多、夠團結,仍是可以為獨立出版帶來足夠銷量,和主流對抗。丁南僑表示,現時誠品書店仍然有售進一步的出版物,但一間誠品的銷量也不會多於四間獨立書店。

胡卓斌認為,獨立出版為好作品提供了生存空間,因為很多好作家本來難以符合主流出版的要求,例如出一本書一定要「六萬字、二百張相、寫個序、書腰要找推薦人」,如果沒有主流以外的路,好作家或會放棄出書,而代價是讀者失去了好作品。他眼中,獨立出版的最大好處是書和人都自由,自由的代價是不被主流理會,但獨立書店可以重點推銷獨立出版,創造銷售市場。

Book B不賣三中商圖書,而序言的書架上,則有四分一書籍是三中商出版或經聯合物流取書。李達寧表示:「你不找它(聯合出版集團),基本上做不到生意。」他認為,無論三中商出版或聯合物流代理的書籍,也不乏好書,而為了保持書店的言論開放,他們有賣支持佔中和反佔中的書,李達寧笑道,為了入反佔中書,不能放棄三中商。

他表示,三中商外,連鎖書店也會因商業考慮而影響了他們對思想或言論流播的寬容度,「大資本會受掣肘多於我們小生意,因為我們無想過會返大陸做生意,或我們要發達。」

於是,政治環境越嚴峻,獨立書店對言論自由的角色就越重要。不過,這同時令獨立書店面對越來越大的政治壓力和風險,這是李達寧開書店時始料未及的。十二年前,他與幾個創辦人認為書店是很普通的生意,他們覺得自己有文青背景,打算推動學術文化,希望講文化、文學滋養大家心靈,「好像很無害的嘛。」當時,他們沒有想過中國和香港的政治環境惡化得如此迅速,他們在開店時所信的「五十年不變」,現在幾近無人相信了。