【遊嚐假期】

塔門,一個位於西貢以北的小島,鄰近赤洲和高流灣。走到山上,眼前盡是綠油油的草地,牛牛們悠閒地走着,更有蔚藍的海灣和岩石奇觀;走到山下,碼頭旁的食店傳來霹靂啪嘞的下鑊聲,原來正在炮製海膽炒飯。這一切的感官享受,或許就是塔門成為郊遊熱門勝地的原因。但成為郊遊勝地前,塔門是一個怎樣的地方?

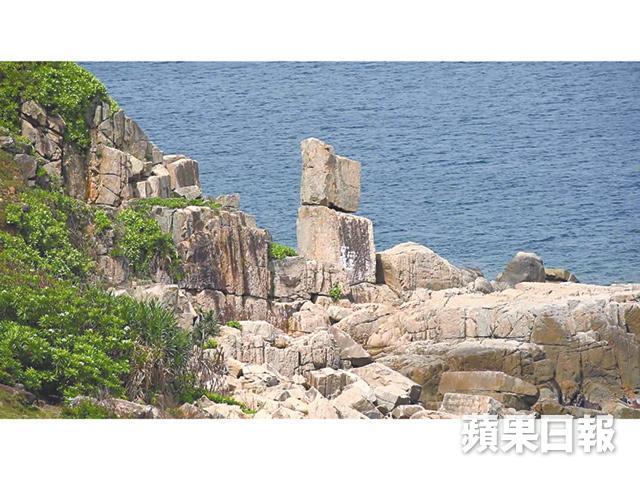

到塔門,可以選擇在馬料水碼頭或黃石碼頭上船,記者今次選擇較多班次的黃石碼頭出發,只需約35分鐘船程。塔門的山頂大草原是必到景點,由碼頭出發向榕樹村方向,沿着鋪好的小路走,經過小石灘和草叢便能看見,頓時明白塔門為何又名「草洲」。再向前走便能看見著名景點「呂字叠石」,相傳塔門所指的塔就是這兩塊叠在一起的大石;而門則意指位於叠石附近的塔門洞。走約30分鐘,便能到達山頂的涼亭。路途短加上大多是平路,就算沒有運動習慣,仍能輕鬆應付。但高處未算高,喜歡運動的朋友可選擇繼續向上走,經龍景亭走向龍頸筋等景點。由於記者此行另有目的,就選擇到此為止,先行下山。

下山後來到海傍街一間餐廳,白底紅字的招牌,寫着「新惠和」三個大字,還未進門,已對餐牌略知一二,皆因這邊的手寫牌畫着「秘製鹹檸檬茶」,那邊的印着「薑汁無冰凍奶茶」,還有那豎放着的海報,印着這店的招牌食物,亦是記者此行的目的——海膽炒飯。走入餐廳,正把一桶豆腐花分成一碗碗的女士,是這店的老闆娘鄧太,而在旁幫忙打點的就是老闆鄧漢存。

豬油+海膽 成炒飯名物

鄧漢存非原居民,卻在塔門居住逾50年,小時候因協助父親打理生意而來到塔門。別看現在餐廳食品有如此多花款,鄧生說開業首10年,他們只賣餐蛋麵和奶油多,「後期人流多了,而且附近的餐廳都賣餐蛋麵,我們便搞搞新意思。」一搞就搞出個名堂,說的就是海膽炒飯,鄧生說構思來自舊時的吃法,「這炒飯源自從前過節劏豬後,拿點豬油加點海膽和冷飯撈來吃。」的確,即點即炒的海膽炒飯,熟海膽的味道特別香濃,加上飯粒分明,格外惹味,難怪成為遊塔門的必吃之選。

時至今日,炒飯依然受歡迎,但塔門海膽的產量卻越來越少。鄧生說現在捉海膽並不容易,「七十年代後期,海膽沒有人要,幾折墮!人們把海膽放在山上,等肉腐化,只要外殼,因為要賣給客人製作盆栽。」直到後期,來塔門收購海膽的人越來越多,甚至有內地人把小海膽拿回大陸養殖,令塔門海膽的產量大大減少,「現在真的很難捉到,變得很稀少。」可幸餐廳還有其他受歡迎的飲品餐點,例如自製的無冰凍奶茶和鹹檸檬茶,全都是由鄧生兩夫婦一手包辦。

鄧氏兩夫婦原本經營雜貨店。新惠和前身是「惠和商店」雜貨店,由鄧生的父親於四十年代創立。當時的塔門非常繁華,很多漁船停泊補充物資,因此雜貨店特別吃香,一條街便有五間雜貨店。1968年接手父親生意,鄧生說:「那時甚麼都有賣,柴米油鹽、元寶蠟燭香、蒜頭豆豉薑,生意挺好的。」提到從前的狀況,鄧生開心得說打油詩,「以前和現在,完全是兩回事。以前這裏有麵包店和髮廊,就連棺材都買到!你說厲不厲害!」

大媽密集式紮營 「變得很嘈雜」

人流多,娛樂事業應運而生,「從前海傍街有『小澳門』之稱,五十年代尾至六十年代,這條街連人都難行,因到處都是牌九檔。」但到了七八十年代,漁業式微,人流大大減少,鄧生的雜貨店亦因此轉型做餐廳。

見證着店舖的改變,鄧生亦見證了塔門的轉變,「年輕時到塔門,可以周圍跑、捉鮑魚,賣到錢又可以吃,幾過癮!」現在,鮑魚海膽少了,遊人卻多了,跟從前的熱鬧總有點分別,「這幾年,內地的大媽很喜歡到塔門。」鄧生說內地人喜歡來塔門紮營,假日好天氣的話,山上紮營的地方根本不夠,「很密集的,是估計不到的密集。」問鄧生有何感想,他說:「對我來說有好處的,起碼我可以賺多兩分錢,但對於在這裏養老的,就變得很嘈雜。」

鄧漢存說現時長住塔門的大多是已退休人士,只剩約百人。住在漁民新村的村長杜房九就是其中之一。杜房九是水上人,他提到漁民新村建村前,已是漁民聚居的地方。「從前許多漁民靠一隻船養活十幾廿人,風大便沒有收穫,生活非常困難。」當時不少漁民都非常貧窮,當漁船破了,就只好推上岸並在船面加上帳篷,當作暫住的地方。幸好到了1962年,在「紐西蘭海外救濟聯會」撥款捐助下,兩年後建成上下兩層共80個單位,協助漁民改善生活。這些單位就是現在的漁民新村。杜房九說最多人的時候村內住了約500人,「從前大多漁民都會圍密網和用上大光燈捉魚,試過一晚有百幾擔。」

鮑魚昔日是賤物 「用嚟煲糖水」

魚以外,還有塔門另一名物——鮑魚,不過從前的鮑魚卻不如現在珍貴,「鮑魚過去不值錢,最初只賣到幾毫子一斤。」不但不值錢,產量還多得要快快煮來吃,「那時沒有人要,我們便用來煲糖水,煲紅豆沙、綠豆沙或是清補涼都可以。」後來捉海膽的人多了,海膽的數量自然下降,漁民因此需另覓出路,杜房九亦然,「七十年代我做過紗廠、做過苦力,後來人家說塔門魚排養魚成績也不錯,便回來養魚,直到現在。」現在村內只剩下約20人,都過着退休生活,寧靜的村落看似沒甚麼娛樂,杜房九卻說不覺得悶,「我有空就唱唱歌,賣賣汽水,很快就過一天。」唯一可惜的,就是不如從前熱鬧,「現在老一輩走的走,年輕的也沒有空。以前還會有人打麻雀,現在都沒有了。」

新惠和

西貢塔門海傍街3號地下

記者:黃文希

攝影:陳港怡、鄧欣