來到香港這個高樓密佈的城市,Abdul Patient頓覺不可思議。這是他首次踏足亞洲土地,但要知道,他連離開他「家」的大門也不容易。他先要申請一張通行證,有時更需再向聯合國難民署(UNHCR)求助,才可正式走出難民營,有片刻呼吸外頭自由空氣的機會。

然而,即使在地域上受限,這個已成為肯雅難民逾十年的剛果男孩卻從不輕言向命運低頭。「難民只是一個身份,這身份是可轉換的,因我有可展示給這個世界看的東西。」他擁有的,就是一部攝影機。透過他的鏡頭,無數跟他一樣長年生活於難民營的臉孔,得以被世界看見,連同他自己──「我是一個難民電影攝影師。」自我介紹時,他自豪地向記者如此說。

記者:陳芷昕

在旺角騷亂案被控暴動罪的本土民主前線召集人黃台仰和成員李東昇流亡德國成為難民的消息傳出前,對普遍港人來說,「難民」都是一個負面名詞,常被視為屢屢犯案、破壞社會秩序的始作俑者,又或是與本地人搶福利和飯碗的「假難民」。「我常會因有人指難民是壞人而感到難過。」住在非洲肯雅西部卡庫馬(Kakuma)難民營的Abdul Patient說,「不是我們自己想要成為難民的,但無奈命運就是如此。相信我,世上沒有一個難民在過好日子。你能想像,有天醒來,你不再處身於自己的家嗎?很多人問,一旦我們的家鄉好起來,我們會否回去。當然會。但我們選擇離開,就是因為那裏遠比難民營惡劣。從來沒有人是故意計劃成為一個難民的。」

膚色鬥爭中 瞓戲院「邂逅」Rambo

今年27歲的Patient也沒有想過自己會在10年前成為難民。那些可怕的日子明明已經過了這麼久,但他還是不忍回憶。他是剛果人,但剛果的部落紛爭一直讓他處於危險之中。「剛果有超過250個部落,每個部落都有自己的語言。不幸地,我母親的那個部落被其他人排斥,大家都認為我們是殺人兇手。」就連來自另一個部落的父親,也選擇離妻兒而去。Patient從小也在學校被老師和同學歧視,沒有人把他視作一分子。後來,甚至有些與他同部落的人被其他剛果人殺害。

Patient和弟弟只可以依賴着母親,她也一直溫柔地告訴兩兄弟:「總有一天,事情會變好的。」然而,部落開始互相報復、廝殺。有天,她離開了家門,從此沒有回來。後來,母親透過朋友向Patient傳話,說她身在布隆迪(Burundi)的難民營,告訴兩兄弟流亡的方法。只是,他們收到消息不久後,這個難民營就被突襲,死傷者眾,母親自此也就音訊全無,不知是生是死。「從這一刻,我就是我弟的父親和母親。」那是2004年,Patient12歲,弟弟五歲。

稚嫩的兩兄弟於是投靠父親的友人,在他的房子住了七個月,但日子依然不好受。那男人的妻子終日跟他抱怨:「你為甚麼要把殺人兇手帶回家?這些孩子總有一天會把我們殺死!」儘管男人嘗試勸說妻子,但Patient還是不想為這個家庭製造麻煩,於是帶着弟弟離家出走了。他們流連街頭,然後走着走着,他們發現了一間電影院。自此,這裏成為他們的「家」。「白天時,我會掃地,因為我在那個角落睡覺……」Patient說到此時雙眼通紅,訪問需要暫緩。抹掉眼淚後的他只想提及一些開心的回憶,「白天我也會陪我弟弟看電影,他很喜歡看《Rambo》。」

雙眼帶期望 修讀攝影課程

這樣流浪的日子過了六個年頭,直至Patient在17歲那年,遇上一個陌生男人,他聽不明白他說的語言,但從他的樣貌和口音,他知道他與自己的母親是來自同一個部落。這個男人說要帶兩兄弟到肯雅難民營。Patient根本不知道哪裏是肯雅,也不知道甚麼是難民;但他心想:或許我在那裏可以找到我的母親。於是二話不說,他就決定跟男子上車。從剛果開到肯雅,顛簸了四天,兩兄弟一直躲在車廂內,不敢隨便探出頭來張望。最後,他們越過了邊境,正式踏在肯雅的土地上,再輾轉來到肯雅西部的卡庫馬難民營。它於1991年由聯合國難民署成立,是繼達達布(Dadaab)後肯雅的第二大難民營,目前住了超過19萬來自索馬里、蘇丹和剛果等地方,因戰亂、種族和宗教衝突等原因被迫離鄉別井的難民。

Patient很快就適應了在卡庫馬難民營的新生活,甚至把這裏視為比剛果還要溫馨的「家」。「我的內心終於感覺平靜,我終於覺得自己活得像一個人。」Patient在難民營中的學校讀書,他找到了過去17年來從來不曾擁有過的朋友。「一個班房裏,你可以找到來自六個不同國家的同學,但沒有人會歧視任何人。相反,正因為我們都有類似經歷,我們互相扶持,是彼此的希望。」

Patient從此住在難民營中的一個小鐵皮屋內,有着一張屬於自己的床,他也終於可以好好想像自己的將來。只是,身為難民,他自知機會不多,只能抱開放的心接受命運安排。「我沒有時間去想自己到底要成為醫生還是律師。只要機會來了,我就要好好抓住不放。」然後,Patient被選上參與由非牟利機構FilmAid International在難民營中開辦的影像拍攝課程。

這是Patient人生第一次拿起一部相機。他腦海中倏地飄過那些畫面:他和弟弟在剛果的電影院裏,偷偷看着電影;而此時,他終於知道鏡頭背後的真相。於是,他舉起相機,叫弟弟站在鏡頭前面,他一邊錄影,一邊問弟弟關於電影《Rambo》的細節。那時,他根本不知道自己在拍甚麼,只覺得好玩。

抱緊着自由 攝籠中鳥生活

拍着拍着,Patient逐漸意識到他手上的這部相機,原來是一個強大的工具:「終有一天,我自己和其他難民的故事,也可以被世界看見。」成為難民的這些年來,他深知外界都對難民有着種種負面刻板印象。即使是肯雅,作為其中一個收容最多非洲難民的非洲國家之一,不少當地人也將難民與恐怖分子畫上等號。「媒體上關於難民的故事,很多時都是錯誤而片面的,但大眾只能被動地接收這些資訊,以為自己知道的就是真相。所以現在,我要為我自己發聲,也為其他沒有能力為自己說話的難民發聲。」

Patient自此更勤於練習。買不起相機的他每天從早到晚都會留守在難民營中FilmAid的辦公室,其他人放午飯或小休的時候,就是他觸碰相機的最好時機。「我甚至希望能睡在辦公室內,但作為難民這是不被允許的。」後來,他發現原來YouTube上有很多拍攝教學影片,在沒有相機的時候,他就不斷繼續鑽研。2012年,Patient畢業後,他獲聘訓練報讀有關課程的其他難民青年。有了薪水後,他開始想買屬於自己的相機。

只是,每天工作八小時,一個月下來只有60美元的Patient,要實現這個目標,又豈是易事?他於是更努力向不同非牟利機構申請拍攝工作,以賺取額外收入。有時,他甚至要倒貼薪水租借相機,但他毫不計較,「與其聘請難民營以外的人,我想向他們證明:我有能力完成拍攝。」終於在四年後,他儲了足夠的錢,買了一部二手的Canon相機。

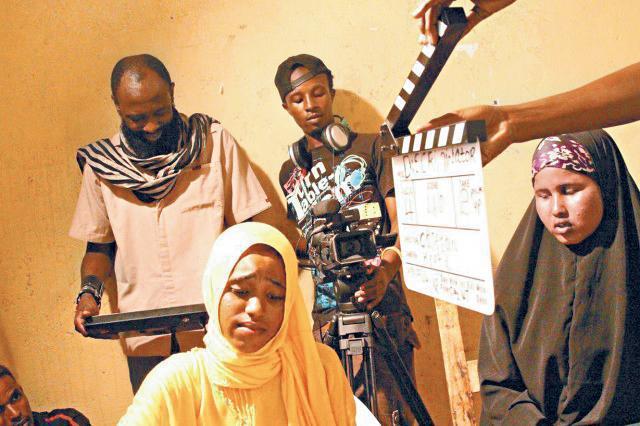

然而,身為難民,發展的機會還是非常有限。2013年,他完成拍攝了他第一部完整紀實電影《Life In Dilemma》,展現出難民作為籠中鳥的生活,也道出他自己的困頓。「每個難民當然都想做可以離開難民營的一日。我們成為難民之前,都只是一個人,享有到處走動的自由。但即使像我這樣有一技之長的難民,我們還是困在這個籠中。」

迎光輝歲月 作品屢獲殊榮

但電影還是把Patient帶到世界各地了。在2017年肯雅電影節,他拍攝的《It Has Killed My Mother》奪得最佳電影、最佳紀實電影劇本和最佳女主角三項大獎,讓Patient早就多次踏足肯雅首都奈洛比和坦桑尼亞等非洲國家;今年初,他甚至從肯雅飛到瑞士,以難民攝影師的身份出席世界經濟論壇。此時,他更身在香港,分享他拍攝的電影《我家無疆界》(Kakuma My City),向地球另一端的我們展示他們的家園。

「難民只是一個身份,這個身份是可以轉換的,因為我有可以展示給這個世界看的東西。」電影讓Patient打破了身份和地域的限制,他因而更相信教育的重要性,希望其他身處難民營的青年也能如他一樣,得到學習知識和技藝的機會。「目前,在卡庫馬只有約八間小學,每個班房擠上200個學生,只有一個老師。還有其他成千上萬的小孩,等候多年仍苦無讀書的機會。無數在難民營中無所事事的青年,最終失去方向,成為癮君子。」作為過來人的Patient決定出一分力,成立自己的製作公司Exile Key Films,培訓青年成為攝影師。他甚至在公司建設了錄音室,讓有音樂才華的青年可以在裏面錄製自己創作的歌曲。「每天一早醒來,我就看見上千的青年在我身後。」Patient努力經營公司,那怕是出資擴建新學校,還是為貧苦學生送上鉛筆,他都希望能為營內的下一代出一分力。

在卡庫馬難民營生活了10年,這裏早已是Patient的家。在這裏,他終於有喘息、思考和實現理想的空間。他只想把握尚餘的時間,重新專注於個人身上;剛果的一切,已是屬於過往。「現在我跟其他人一樣,可以做不同的事,有資格擁有夢想和將來。最重要的是,我享有自由。即使你有幸福的家庭,有一幢美麗的房子,但若沒有自由,身而為人也是虛無。」