數字不騙人。寰亞電影創辦人之一的莊澄,2013年離開公司,轉投黃百鳴的天馬電影。頭炮是監製成本不高的《Z風暴》,協助久休復出的80年代名導林德祿。香港票房一千萬,不過不失;大陸票房一億人仔,本小利大,至今已發展成共四集的系列,最新一齣《P風暴》,大陸收八億。

舊公司在同期推出大導演大製作《蕩寇風雲》、《追捕》,反應差強人意,江湖傳聞,蝕了兩億。去年,莊澄回歸。「有我在,情況也未必有分別。我們不可能重返歷史,時勢、環境,不會重現。要比較,只可以比較團隊的運作狀況。」莊澄做過編劇,師傅是大師級的林嶺東。做過老闆,也沒有做過導演。「做導演,不適合我。我沒有領導能力,不擅辭令。導演是很有吸引力的職位,不過,當一個人的虛榮心比計算心更重,比較危險。何況,在美國,監製很巴閉,巴閉過導演。是亞洲,才有點分別。」他說Marvel總裁Kevin Feige?莊澄不是不虛榮。虛榮,也要經過計算,虛榮到最盡。

撰文:方俊傑

攝影:黃雲慶

自主

莊澄本來選修化學科,中大,最後轉讀哲學。「化學,是在預知結果下進行科學實驗,看中間的過程和變化。我不享受。哲學沒有預知結果,比較有趣。」套用莊澄的說法,有種人,面對太容易做到的事,沒有興趣。拍電影應該合適不過,用了大導演加大明星翻拍經典名作,也會票房慘淡。「家窮,由小到大,沒有看過電影。」

童年住在九龍城寨,後來搬到秀茂坪徙置區,同學看陳寶珠,看《獨臂刀》,莊澄得個聽字。「戲票太貴,即使入到大學,也常被取笑看不懂電影,連很簡單的電影語言也沒有概念,要一路看一路查問。」電影業是很遙遠的一件事。

免費電視才是接觸到的媒介。「電視很流行,《網中人》、《上海灘》很紅,是編劇犀利。想想,去無綫做個編劇也不錯,碰巧《歡樂今宵》聘請資料搜集員。資料搜集員是甚麼?是記者加公關加編劇,既要搵料,又要跟其他單位周旋,最後寫成劇本給演員演繹。三者之中,我最享受文字創作,而且,據說,做得不錯。」

朋友介紹去新藝城的母公司金公主,順理成章跳槽。竟然不是當編劇。「在廣告部做撰稿員。看很多電影,看自己公司的片,看其他公司的片,做了好幾年,駕輕就熟,無聊,覺得可以試試寫劇本。於是,日間做推廣工作,晚間跟林嶺東等電影人商討劇本,變相出雙糧。」也真是黃金時代,身兼兩職,居然真有兩份人工收。今日,不用你交學費已經值得慶祝。

身處黃金時代,機會多的是。莊澄沒有離開電影行業,卻未曾做過導演,編劇作品也少。「《金銀島》作者Robert Louis Stevenson說過一句話:『To be what we are, and to become what we are capable of becoming, is the only end of life.』我第一日就知道自己不是做導演的材料。」

話說,在金公主任職時,新藝城老闆之一黃百鳴常上公司推銷計劃。「他說的故事,動聽到不得了。一個犀利的編劇,應該要說得出厲害的故事。」莊澄沒有同樣本事。他很清楚自己應該改行另一條路。「最重要,是自主,做到自己喜歡做的事。」這一點,早有先例。當年,由化學系一意孤行轉投哲學系,也是經過計算後,心知肚明勉強化學下去,沒有好收場。

有甚麼崗位比負責派牌的一位更加自主?

中年危機

金公主結業後,莊澄加入衞星電視的姊妹公司。衞視在不久後給梅鐸收購,莊澄被遣散,決定跟其餘六位同事自立門戶,成立寰亞,開始當上電影監製,一方面找資金,另一方面聯絡創作人。「一個稱職監製,要知道市場有甚麼需要,又要有門路找尋合適的人才,甚麼劇本應該交給甚麼導演,像派牌。」代表作是《我和春天有個約會》。「未改編成電影,舞台劇已經大紅,個個也覺得要起用電影明星取代舞台劇演員。我信個劇本,信它足夠感動到觀眾。最後,續用舞台劇班底,很成功。」

公司發展理想,吸引了林建岳入股,市道低迷,炮製出《無間道》。莊澄操控電影開拍與否的生殺大權,一人之下萬人之上。還是選擇離開。「我認識一個電影人,在美國有份好穩定的工作,突然辭職,走去讀電影。他說:『份工讓我看到30年後的收入如何,生活如何。難以接受,情願轉去其他範疇。』跟他相比,我算很小事。」

「或者是中年危機。有種人,打一份工可以打足一世,不用求變,不想知道變了之後會出現甚麼狀況。我的初心沒有變過,向自己發問的,還是同一條問題:『想的,究竟是甚麼?』當時,我最想變。在同一間公司18年,畢竟是太長時間。」

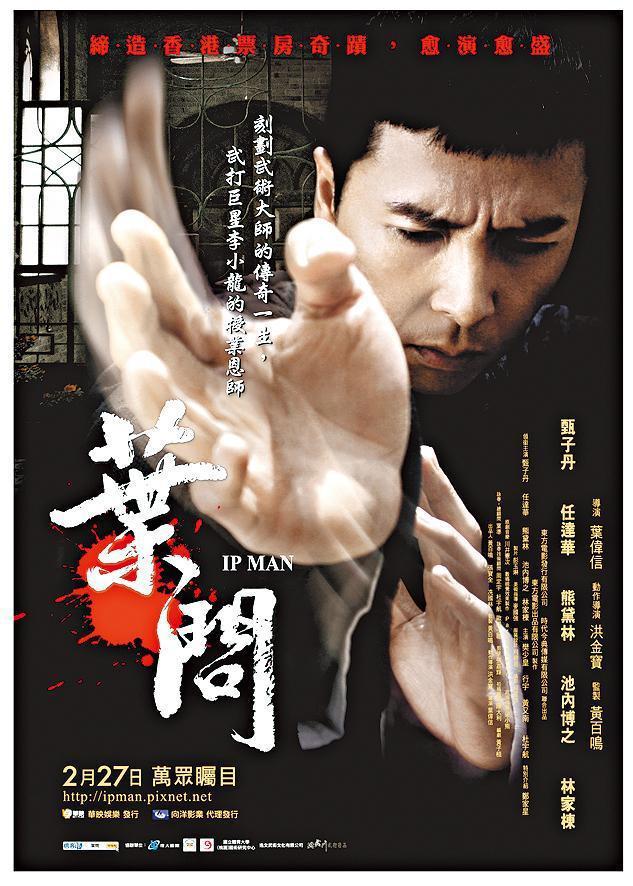

曾經在金公主時代合作過的黃百鳴找莊澄幫忙,眼界大開。「在舊公司,規模好大。經營一間電影公司,原來還有另一種模式。黃生很靈活,不需太多人,一樣拍得出如《葉問》的大片。」換句話說,要學懂節儉。

怎可能不節儉?數這樣計:單計香港市場,拍一齣製作成本一千萬的電影,票房就算收二千萬,也無法歸本。《無間道》在香港票房五千幾萬,但如果今日翻拍《無間道》,成本至少幾億。數再計下去,根本不應該拍攝港產片。「拍是可以拍,但如果不顧及大陸市場,就要嚴格控制成本,不可以當成一盤生意看待,然後再拍針對其他大市場的電影,平衡一下。」

革命

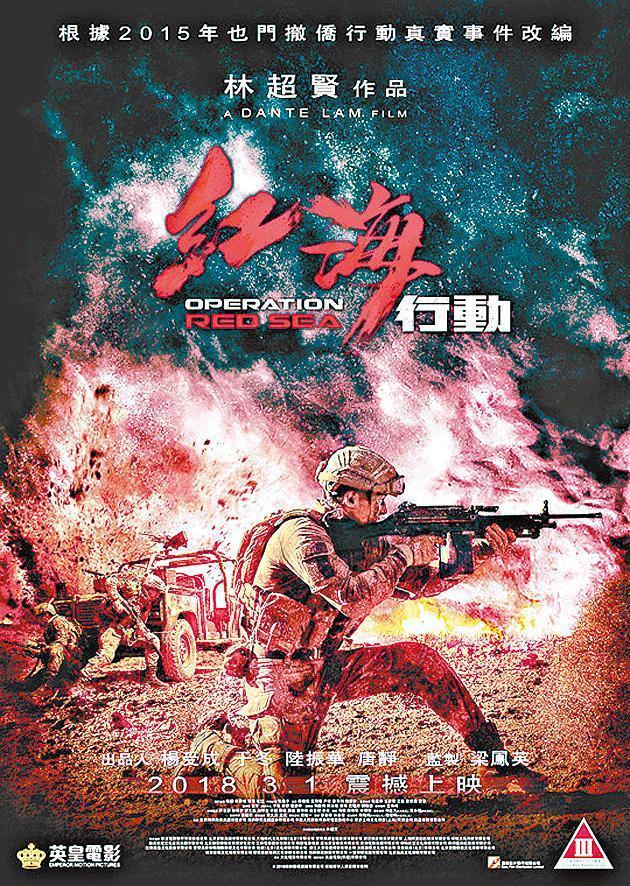

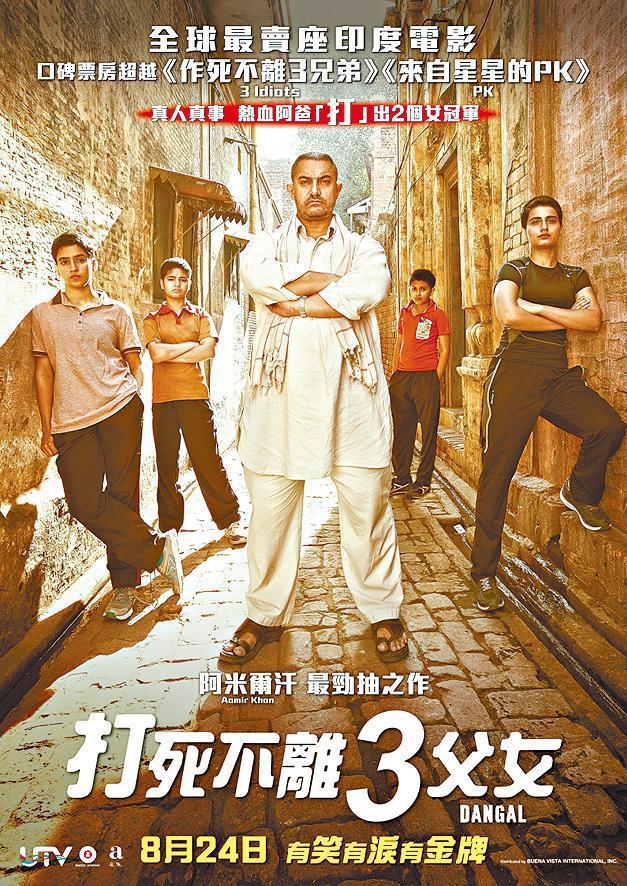

難怪周星馳將《新喜劇之王》由石澳搬上橫店。不拿香港片跟荷李活大片相比,但在大陸的成績,是連印度片也不如。《打死不離3父女》,講印度鄉村父女親情,大陸票房13億。「傳統上,印度本來就有好多好電影。何況,一年出產百幾部,只有一至兩套入到大陸。更重要是,他們背後有很強的文化底蘊,香港沒有。」根據莊澄的建議,如果想港產片成功反攻,題材越普世越好。跟現況背道而馳。香港觀眾就是想看貼地題材,製作規模越來越小,情節越來越區域化。即是死路一條。「香港電影未完成任務。你看以香港警察或者政府運作做背景的電影,好多內地觀眾喜歡,好多內地觀眾購票入場。徐克拍《智取威虎山》,林超賢拍《紅海行動》,在我眼中,根本是香港片。徐克的手法、風格,林超賢的動作,有哪一位大陸導演拍得出同樣感覺?即使拍攝不同題材,但導演的價值觀念,無法隱藏。十年前,沒有人想過主旋律電影會交給香港導演處理,香港電影人在大陸成功,證明香港電影的感覺在大陸一樣適用。只不過,電影傳遞出來的訊息,會跟以前有所不同。」

《紅海行動》在大陸收36億,在香港,幾百萬。莊澄說,作為一齣沒有本地演員孭飛的電影,香港的成績算不錯。都沒有所謂啦,跟大陸的差距是幾十倍。「有人真會覺得不用理會香港。人有感情,就算在內地收幾多億,在香港失敗的話,也有導演不會快樂。不過,香港片可能正面對一場革命。你看網劇《反黑》:在夜總會,舞女跟黑社會成員角力,整個場景,居然只有一個舞女出現過。夠膽拍,又真係拍得出。我自問不敢。」

說時,一臉認真,完全沒有嘲笑意味。不過,不是更悲慘嗎?「慘得過以前拍古裝片?《雪山飛狐》,放一塊白板當雪景。楊過小龍女,陳家洛,偏偏好似舊一代更好看喎。硬件不是最重要,用創意用內容補救到。所謂革命,就是不用跟隨傳統的同一種制度。」

不用難過,這是世界性現象,戲院好像只能容納迪士尼,越來越單調。「看《復仇者聯盟》,一部電腦搞掂,所謂危險,一點也不危險。看《狂野時速》,一架車可以由一座大樓飛去另一座。電影觀眾全部是年輕人,不用帶腦入場。大卡士大導演,結果轉去拍電視劇。為甚麼?因為還有大量觀眾不喜歡看綠幕佈景,喜歡看別人怎樣把故事說好。電影不會消失,只不過在技術定義上不斷變化。」

莊澄說,開拍電影的方法,跟十年前相比,翻天覆地。以前拍一齣六、七千萬製作成本的,算好犀利,電影公司還可以獨資製作。今日,動不動幾億,就算公司有幾百億資金,也不會投放幾億在單一項目。於是,莊澄現時的主要工作,是融資,拿着劇本周圍拍門,找到投資者肯合作的話,隨時電影未開拍已經封蝕本門甚至有賺。大陸投資商,動不動幾億。同一時間,香港人只夠拍鄭少秋版《書劍恩仇錄》。「紅花會豪傑,碧血染蠻夷,還我漢江山,誓將滿奴滅。啊啊啊,啊啊啊啊啊……」