【顯影】

1961年的灣仔街頭,兩位青年背向鏡頭坐在巴士站欄杆上,對面馬路一架巴士緩緩駛過,畫面恍如電影場景,那是個《花樣年華》或《春光乍洩》的故事嗎?當時年僅20歲的攝影師邱良,開始在街頭拍攝市井百態,記錄那個純真年代的生活點滴。這位被譽為「香港布列松」的攝影師,定格了1960及1970年代的精采瞬間,寫實的畫面中帶着詩意,即使半世紀後仍值得細細回味。

邱良一生從事攝影相關工作,1965年至1970年曾擔任國泰機構香港電影有限公司的攝影師,之後在邵氏旗下的《南國電影》月刊擔任攝影師,為明星名人拍攝肖像,包括李小龍與兒子鍛煉的畫面等。1973年創辦《攝影生活》月刊,可惜只維持數年時間,由1980年一直至1997年離世前夕,他在復刊的《攝影藝術》雜誌擔任總編輯,為推廣攝影藝術不遺餘力。

捕捉草根階層的生活

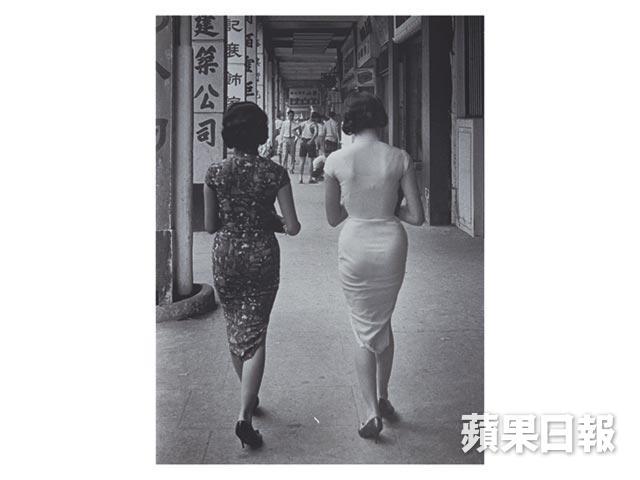

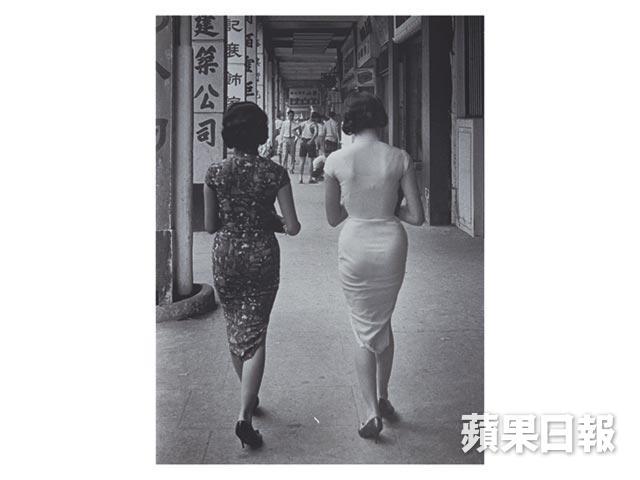

在他剛出道的1960年代,是香港沙龍攝影的盛行時期,因此曾有人將他歸類為沙龍攝影師。與他相識十多年的攝影師李家昇說:「傳統攝影常常簡單分為沙龍畫意與寫實攝影,邱良的年代正好處於兩者之間,他其實受1960及1970年代的寫實主義攝影所影響(包括布列松),風格偏向寫實,當時的沙龍攝影界對他是有排斥的。」沙龍攝影講究構圖與光線,這對邱良的照片無疑有所影響,不過他拍攝的題材與畫面,如街上的孩童、雨天的人力車伕及告士打道的《儷人行》等,都傳神地捕捉了草根階層的生活,在在顯示他的寫實功力。

「我覺得邱良的建樹,是在香港的沙龍及寫實攝影之間建構起一座橋樑,他的作品正好代表了那個時代。」李家昇說,邱良與上一代的沙龍攝影師不同,他非常願意去接觸新的事物,私底下也是一位很隨和、容易相處的前輩,「他雖然未必完全了解新一代攝影師的創作,但他並沒有排斥,會欣賞大家的作品。」

李家昇與邱良於1980年代相識,當時邱良是《攝影藝術》雜誌主編,身為專業攝影師的李家昇替《攝影畫報》寫專欄(之後也在《攝影藝術》寫),「我們時常在展覽上碰面,那時兩間雜誌社在同一幢大廈,我有時會去找他聊天,因而慢慢變得熟絡。後來我舉辦展覽時,照片冊也是由他出版。」

1990年代之前的香港沒甚麼攝影畫廊,也無收藏照片風氣,李家昇遂在1995年創立OP Print Program(OP即Original Photograph縮寫),為攝影師製作限量照片,同時梳理多位同代及上代攝影師的作品,邱良就是其中一位,當時他親手沖印不少照片,部份成為李家昇的藏品。

近年不論社會還是拍賣界,都興起一股懷舊潮,兩年前蘇富比曾舉行「何藩展售會」,邱良作為戰後攝影界另一位代表人物,作品同樣備受重視。在展出邱良藏品的同時,蘇富比亦以李家昇近年拍攝的都市風景作品做對比,來個跨時空對話。「雖然我們的作品在時代背景、選材及風格均大大不同,但同樣流露對這片土地的感情。」

香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇

日期:6月6日至25日

時間:10am-6pm(星期一至五)、11am-5pm(星期六)

地址:金鐘道88號太古廣場一座五樓蘇富比藝術空間

顯影

facebook:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台,採訪香港及國際攝影師之餘,也會從日常生活入手,重溫經典照片背後故事。