【野人周記】

5月22日,珠峯上一條超過300人的攻頂人龍,從希拉里台階(Hillary Step)一直排到峯頂──照片的標題:「在世界之巔因『塞車』而死亡」。看到這張新聞照片,即時反應是:This is madness!在這稱為「死亡區域」的海拔高度,每一秒的猶豫,都在增加致命風險,何況是以小時計的等候煎熬,結果有人體力衰竭、有人嚴重高山症未能及時下撤,最終三人命殞山上。madness一詞,包含了愚蠢、危險、瘋狂的行為,正是我的感受。有朋友訝異我為何有此反應,他們都知我喜歡登山,而且不久前才為登山好手David Lama意外身亡惋惜不已,怎會跟常把「登山很危險,出事是自作自受」掛在口邊的人一般見識?能排除萬難登上世界之巔,確實勵志,戰勝自我極限的強者,絕對值得景仰,只是並非很多人能分清楚,登山者與登山家的界線,也不一定了解,高度商業化已讓登山精神變質。

上世紀最偉大登山家之一、意大利的Walter Bonatti曾談到登山家的精髓:「在於勇敢面對『未知 』與『不可能 』的挑戰」,除了克服地形、天氣、高海拔酷寒缺氧等難度,還要具備那「前無古人」的開創精神,才能稱得上真正的極限登山家,「缺少任何一個元素,便只是運動訓練而已。」("The Mountains of My Life" 1998)珠峯登頂依然是榮耀,但早就不是創舉,然而過程中,籌備與訓練的努力與犧牲,克服登山途中的艱辛,仍然值得讚賞。現代科技絕對有助克服暴寒低氧的極端環境,卻也營造了假象,讓人覺得就算體能未達頂尖,技術與經驗不足,只要有充足的金錢和時間,交給商業登山公司安排,也能挑戰8,848米的世界之巔。於是珠峯之上,不難看到準備不全的登山者在登頂或下撤途中失去行動力,須由雪巴嚮導又拖又扯,危及自己,也危及援助者的性命。

對於像我這樣缺乏充裕金錢、體能與技術也不足的登山愛好者來說,8,848米的峯頂,是遙不可及的聖殿,最接近的,恐怕只能是海拔5,364米的珠峯基地營(EBC)。假期有限,無法完成傳統的「基地營——高橋」薩加瑪塔環走徒步路線,只能在基地營與高橋兩條路線中選其一,我放棄了名氣響噹噹的基地營,選擇了風光更為壯麗的高橋湖區(Gokyo Lakes)。跟直通基地營的Everest Highway的熱鬧相比,高橋湖路上只有幾條散落小村,因此充滿原始自然美,沿途得見大小冰瀑列陣,還有杜鵑林間的九色鳥(棕尾虹雉,尼泊爾國鳥)。這些所謂村落,也非雪巴村莊,其實只是為徒步者而設的客棧聚落,科西河(Dudh Kosi)谷中海拔4,200米的多列(Dole),是其中之一,非旺季時,經營客棧的雪巴人都會下山回自己村莊。

押下時間金錢 也不要賭命

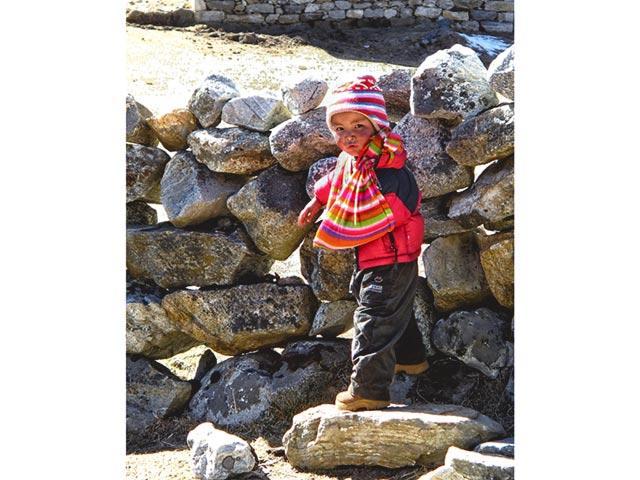

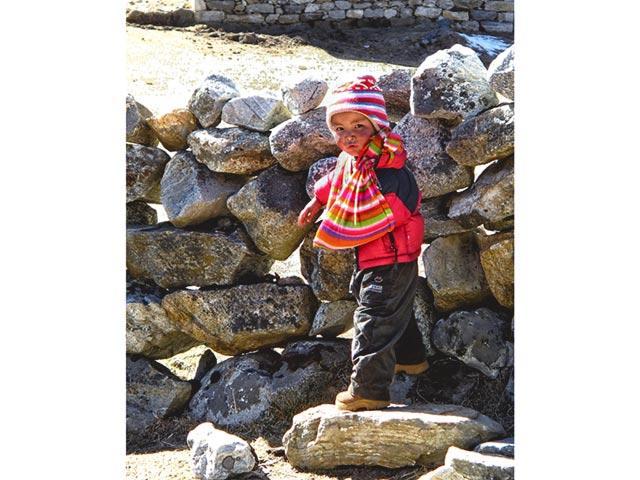

旅程從魯克拉(Lukla)開始,第五天離開波茲天格(Phortse Thanga)沿河谷步道爬升,午後山路一轉,眼前是崖畔山坡上一片草地,數幢綠頂建築散落其間,是這晚的住宿地多列。一群雪巴孩子在陽光下嬉戲,一個四歲左右的小女孩,卻獨自坐在石圍牆下,走近一看,左手以領巾做成懸臂帶包紮着,看來是左臂受了傷。女孩原來是我們下榻那家客棧老闆娘的小女兒,頑皮好動,結果受傷骨折。小孩骨折,若不及時治療,癒合在變形位置,便需開刀矯正,嚴重者可致永久傷殘,奈何時值登山旺季,本身是嚮導的老闆身在基地營,客棧只靠老闆娘一人打理,根本無法分身帶女兒下山治療,幸好當天有一位來登山的德國醫生投棧,替女孩初步處理了骨折,老闆娘開玩笑說,如此頑皮的女生,長大後不如跟爸爸去當登山嚮導好了。

除了老人和小孩,村內幾乎不見男人,山上的男人以當登山嚮導和協作為生養家,似乎已成了雪巴傳統,他們在「死亡區域」為外國登山者引路、架梯縛繩、搬送食物氧氣筒,帶來生計,但從無榮耀之餘,還有可能賠上性命。從珠峯登頂歷史開始以來,已有94名雪巴嚮導魂斷珠峯,2014年的大雪崩,一次過奪走了16 位雪巴人的生命。有常到尼泊爾登山的朋友認識一位雪巴青年,很年輕便當上負責在冰瀑上架梯縛繩的「冰瀑醫生」,每天工作16小時,但每一秒都可能喪命,是名副其實的在「賣命」,為的是二十歲前可以退休,也讓下一代脫離這種生活。

明白登山者因為已經投放了許多的金錢和時間,都急於完成自己的登頂壯舉,無視眼前危險,不肯掉頭放棄,但這不但把自己生命置於險境,往往亦拖累帶領他們登頂的雪巴人。不止一次聽過這樣的涼薄評論:「食得鹹魚抵得渴,既然為了高收入選擇這高危工作,應該有面對命喪的準備吧。」雪巴人提供的是協助服務,任何人都沒有權要求他們賠上性命。

撰文:Daniel-C

好山愛水的城市野人