正所謂:愛,不可以光做不說;情,不可以只談不用。兩個人愛得轟轟烈烈,互送「愛的禮物」傳情是必然動作,有人送豪宅、名車、私家島,捍衞物質是愛情的保障;也有物輕情意重,一件「溫暖牌」、一封情信,落了幾噸相思,千金難買真愛。

我認識一位美國律師朋友Roy Delbyck,平時工作時理性非常,甚麼都講證據、查根問底,約七年前開始收藏有關中國和香港歷史的紙品舊物,一發不可收拾,現在半間律師樓淪為圖書館,放滿分類細緻、標籤鮮明的舊書、老照片、舊海報,更成了我閒時無聊的尋寶天堂。我最喜歡聽老外說東方的故事,尤其是律師,那距離感像用另類的科學儀器看萬物,轉換為一種新觀點、新視野。「今日的一切就是明日的證據,這些文獻不就是歷史?」他笑說。

妻手繪花束畫贈夫 物輕情意重

最近找他吹水,他給我看以前香港用竹做渡江小划船的製造圖解;第一代德國女攝影師Hedda Morrison抓拍的三、四十年代的老北京;還有江青(當時是演員名藍蘋)登上封面女郎的1937年《聯華畫報》。

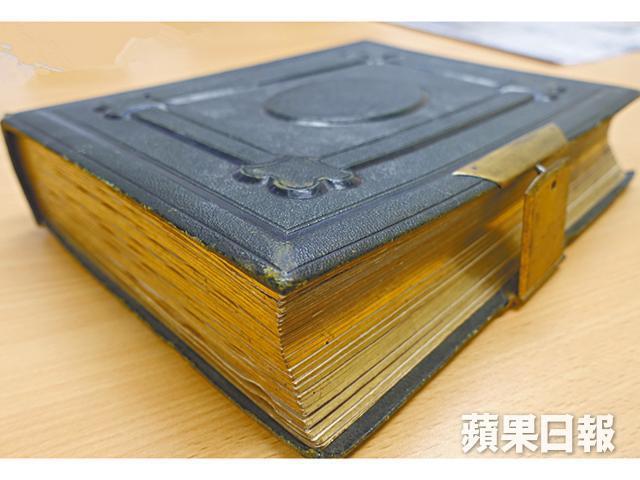

「你曾否收過一份禮物,它能觸動你的心靈,使你永世不忘?」律師問我。然後不知從哪個鐵櫃的角落,找出一本真皮壓花封面、金邊的大書放到我面前,書邊還有個金屬扣子,你會想像它是可以上鎖的。

「甚麼東東?」我翻起書來,裏面是一頁又一頁的花朵手繪,每頁的花束都不同,畫好後套進如相簿的手工書裏,有水仙、玫瑰、百合花,人手上色細緻非常,每束花都有絕美得像印刷出來的手寫字作註解,那是一本有關花的冊頁。

「你看清楚吧。」律師急急如律令。

我翻到前面看到一篇令我語塞的序言,原來這手工書,是一位妻子每年為丈夫James White生日手繪一幅花束畫,再結集了足足50年而製成的「愛的禮物」,於1868年丈夫4月10日生日當天送給他,距今足足151年。

每年一幅畫,這妻子至少於1818年已開始這大工程,足足畫了半個世紀,到二人過了金婚、真真正正「白頭偕老」才送給另一半,那份堅持、浪漫應該是現今即食文化浸大的城市人望塵莫及的。連拜山、睇戲、找伴侶都上淘寶的新一代,敲鍵盤已完全取代執筆,誰還會親手為另一半手製質感呢?還花個大半輩子時間,以釀酒的心態,把信物藏在家中的寶庫,每年一頁,讓畫、字與回憶摻雜醇化。

旁人感受不到,每束花都有他們的生活片段,甜酸苦辣,蘊藏各式各樣的感受。「這根本就是一本寫了半個世紀的情書。」我每頁翻看花畫和文字,想像它背後的時代發生的事,一種難以言喻的觸電感覺。無論期間發生二戰、天災,他倆的世界只有綻放的鮮花與小確幸。

可惜,Roy告訴我50幅手繪花畫有一幅流失了,入藏時已不見了。是那位丈夫拿去陪葬了?還是十里洋場流落香港前不慎遺失?這小遺憾也讓人產生無限想像,或許想即時親手寫封情信或畫幅畫送另一半。

一定要親筆撰寫,不可以用iPad代勞,因為感情是不應被delete的。

撰文、攝影:鄭天儀