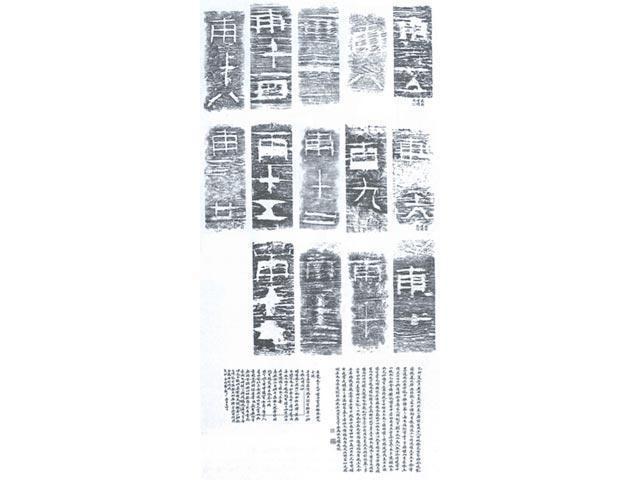

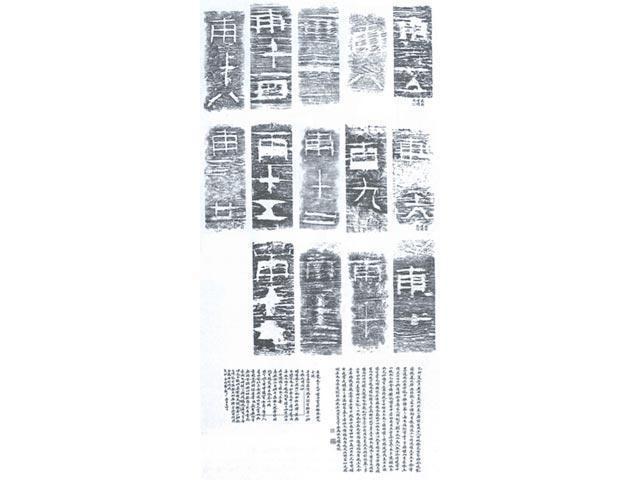

1916年廣州出土的西漢黃腸木刻,是以「黃腸題湊」的葬式,所用黃腸木枋要編號定位,於是枋木便留有編號文字。

一旦出土,「黃腸木刻」輾轉於各藏家之手,百年聚散,亦有滄桑。但有一項事實:這十四件「鄉邦文獻」,始終留存在粵籍藏家的手上。可見,這百年來粵人自覺和不自覺的,在「合力」和「接力」地維護「鄉邦文獻」。當中有「維桑與梓」,「緝熙敬止」的敬意在。

先說十四章黃腸刻木的聚散。

一九一六年,廣州東山的龜岡,發現了「黃腸題湊」的西漢古墓,據當時汪兆鏞趕赴現場,事後自記:

「乙卯夏五月,廣州大東門外東山廟前圭岡,土人治地發見古冢,時余避亂濠鏡嶴,比歸,亟往視之。冢中諸物星散,隧道亦已湮沒,惟見大木十餘章,置道旁。工匠方施刀鋸,諦審之,每木端刻甫若干,字隸體而有篆勢。五作五,七作十,與漢碑合。因屬匠人將刻字劚出,既而為人取去。余僅獲『甫廿』一枚而已。」

汪氏題識簡略,因是事隔十年的補記。老人是將民國五年誤作一九一五年的乙卯了。後來,其哲嗣汪宗衍補述其事,內容較之更為詳盡。云:「民國五年丙辰五月十一日,台山黃葵石治地於廣州城東之龜岡,發見南越古冢,冢中有一堂三房,高約數尺,三房合廣一丈六尺,堂在房北。深約一丈四尺,廣一丈二尺。上下四旁,有大木數十章。相湊密築。木長丈餘,廣尺餘,端有隸書刻字。其可辨者:計有甫五、甫六、甫七、甫八、甫九、甫十、甫十一、甫十二、甫十三、甫十四、甫十五、甫十六、甫十八、甫廿,共十四章。餘皆殘破朽壞,其數不能詳。」

後來負責文廟祭祀的官員譚鑣(仲鸞),向政府遞呈文,呈文中也是持「黃腸木刻」共「十四章」的說法。更後的「廣倉學宭藝術臨時增刊」所錄亦然。

到一九三二年《考古學雜誌》第一期刊出蔡哲夫的《廣東古代木刻文字錄存》,所說的是:譚鑣得「甫五」「甫六」「甫十四」「甫十六」四片,譚氏的表弟梁啟超得「甫七」。黃葵石得「甫八」「甫十一」「甫十三」三片,李文樞得「甫十二」「甫十五」「甫十八」。林澤豐得「甫十」,汪兆鏞得「甫廿」一片。最後加上蔡哲夫的「甫九」,那時,十四件黃腸木刻的分存是很清楚的。

那是十四章木,分存在七處,其實是「分而有聚」的。所謂「聚」,這指蔡守(哲夫)曾將十四件匯拓成冊。這有趙藩回報題辭和羅振玉的回報跋文可證。

趙藩曾有「廣州雜詩」十首。其第三首云:

「南越文王塚,東山啟隧年。黃腸書刻木,翠墨拓成編。蜀殿楹非故,閩溪樹已顛。留茲償眼福,心折蔡侯賢。」

其詩後自注云:

「新出南越文王塚黃腸木刻字,蔡哲夫匯印成冊,持以見餉」。(由雲龍《定庵詩話續編》)

在此,趙藩把「匯拓」說成是「匯印」這話易成誤會。至於真正的「匯印成冊」,是鄒安輯印的「廣倉學宭藝術臨時增刊」纔够得上。

該增刊登載有羅振玉的題跋,據以知蔡守也曾寄贈全份拓本與羅。羅氏跋云:

「古木刻之最壽者,宋洪文惠公《隸釋》載:漢益州太守高眹脩周公禮殿記刻楹柱上,由初平至南宋逾千年不朽。福州樹刻鐫於閩王氏有國時,今尚存人間。嘗以為宇內奇迹,不能有二也。比年避地海東,聞粵中東山得南越王冢,中有木十餘章。上有刻字。苦不能見墨本。丁巳夏,蔡君哲夫郵寄墨拓十三紙,果為漢西京妙刻,古健不異穹碑,其可珍不殊蜀中之周公禮殿,閩中樹刻,不足言矣!蔡君書又言,近以摹拓者多已損漫,篋中有初拓本,屬書其耑。爰為篆首,并識語於後。願此本與此木,同不朽於天壤也。永豐鄉人羅振玉書於東山僦舍。」

羅振玉此處說的「墨拓十三紙」,當是十四紙的筆誤。

另筆者十多年前在廣州的一次廣東歷代書法展覽會中曾見過「西漢黃腸木刻字拓本軸」,是由「甫五」至「甫廿」,自上至下分三段五行排列,完整顯示出存世的十四片拓本。

但世事浮雲,譚鑣一九二四年卒、梁啟超一九二九年卒,藏品流出,關寸草遂得「甫五」「甫七」「甫十四」。據關氏《廣州市展覽會南海關氏南越木刻齋出品目》頁十五透露:「此三章為新會譚氏所得,今夏(一九三三年)四月,鄒丈少毅復得于估人之手,以予好之篤,概舉以歸予。」

也是說,譚、關之間的遞藏,中間是有一個鄒少毅。

鄒少毅名永譽,南海人,廣州時敏學堂出身,一九𤳙二年與蕭友梅、金曾澄等同學赴日留學,歸國後在廣東大學法科學院教民法。富收藏。鄒得此三片轉贈關寸草,關得此因而命名「南越木刻齋」,並徵集時人繪《南越木刻齋圖》,現存廣東省博物館。

但關氏在生時,那三片亦轉歸葉恭綽了。1941年香港大學馮平山圖書館舉辦廣東文物展,此三片也在陳列,並入圖冊。(見《廣東文物》)

抗戰勝利後,此三片再度易主,「甫十四」歸廣東文獻館,「甫五」「甫七」歸簡又文。一九五八年,簡將「甫五」捐贈與香港大學博物館,一九七五年,「甫七」歸楊永德,楊轉贈母校嶺南書院。近聞嶺南書院搬遷間曾遭水患,波及一批文物,「甫七」或在其中,旋已丟棄云云。而據聞蔡守所藏『甫九』則在其身後由家屬捐贈給廣州市博物館。

汪兆鏞所藏「甫廿」,後歸何曼庵,一九五九年曾在香港中環中華總商會舉辦的「廣東名家書畫展覽會」中展示,亦收在展覽圖錄中。何氏歿後轉歸寒齋庋藏。

(注:本欄每周由不同作者執筆。)