【追源尋味】

養蠔風險高、成本大,不少蠔民後代已轉行。有人離場,但同時有人選擇繼承,更斥資引入儀器,在絕處鑿出一線光。

80後的陳樹鋒是第五代蠔民,兩年前接手父親百多個蠔排,眼看大眾對流浮山蠔失去信心,不惜斥資300萬元,另獲漁業持續發展基金資助300萬元,建全港第一個蠔淨化場。

阿鋒道:「起淨化場好辛苦。我本身沒有物業,是好辛苦地、全家總動員拿筆錢出來。」加入夕陽行業、還要貼錢做,值得嗎?「香港人現時怕流浮山蠔不乾淨、不安全,唯一的途徑就是令牠乾淨。」

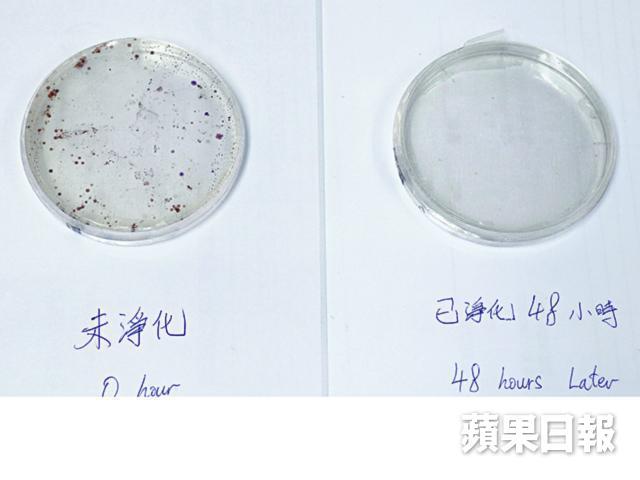

淨化的原理很複雜,但簡單來說,就是利用蠔是濾食性生物的原理,為蠔隻提供乾淨水,讓牠自行過濾體內細菌。先泵入地下井水,再經紫外光燈、臭氧等幾次殺菌, 蠔排泄物亦會經蛋白管淨化。聽起來科學又先進,阿鋒只淡然說:「對不少出產蠔的國家來說,淨化場只是蠔場的基本要求。」淨化場更和香港大學合作, 將四種菌(大腸桿菌、沙門氏菌、霍亂、副溶血性弧菌)的含菌量減至最低。食環署會定期抽驗,淨化場亦需定期向漁護署提交報告。但淨化未能過濾重金屬,需由源頭做起。淨化後的蠔需徹底煮熟才可食用。雖環保署指后海灣水質重金屬含量甚低,符合標準,但大眾的前設非一朝一夕可改變。

「我看好香港蠔業的前景。我們的蠔現以賤價售往內地,若能令港人重拾信心,便不用賤賣。我不是說自己好偉大,我也想賺錢,只是賺錢之餘,可做些有意義的事。」

記者:張欣頤、何嘉茵

攝影:張志孟、伍慶泉