【藝術人語】

中國藝術家李洪波,以「雕你個樣」賴以成名,作品吹佢唔脹但拉得佢長。只要你上YouTube打撈一下,就會被他的紙雕藝術短片震撼,看似是普通的大衞像、羅丹像,但頭部拉起來可以伸縮十多廿呎長,然後兩三秒又能打回原形。皆因他所用的並非石膏而是紙張,一厘米厚要花過百張紙,一個立體雕像動輒用紙過萬,陪他飄洋過海到世界各地展覽。當下他人在意大利,在傳說米高安哲奴做大衞像的地方開個展。

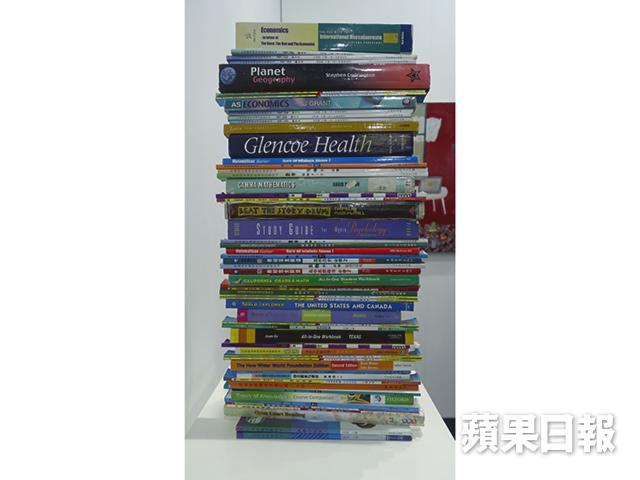

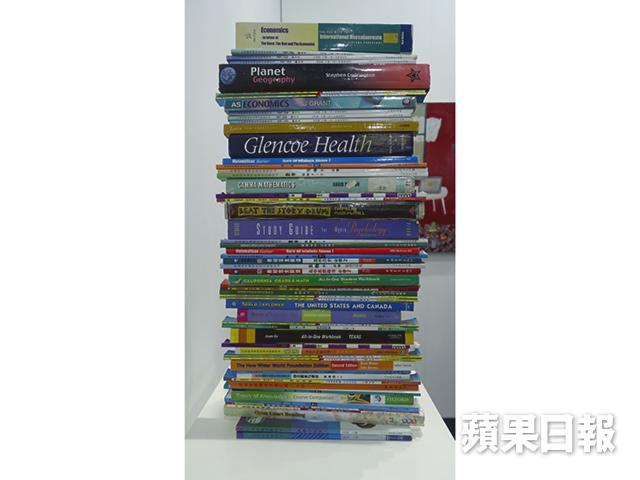

他的最新作品《教科書系》在Angela Li畫廊出現,以世界各地的教科書做媒材,說「國民教育」的議題。

色彩繽紛的男、女孩雕塑,栩栩如生,走到背後看作品,卻是一堆叠起來的各地教科書,一貫的戲法,小孩的頭都可以伸縮,開他/她的腦似做一種填鴨式的教學儀式。

「這和我以往的作品有點不一樣,因為這個系列更多的是探索我們成為一個有知識、有文化的人的狀態。」李洪波解釋說,每到一個地方都會細心觀察不同人對書的情感。他所用的各國教科書、課本涵蓋小學到高中階段,因為每個國家規範教育都是從小學到高中階段,高中之後就會分學科、文化屬性變得多元。「但是中學前,完全是國家意志來編寫有目的的教材,傳達的就是每個國家要求學生成長為一個有這個國家理念的人。我們看起來很自由的接受教育,其實有意無意就變成了是為了這個集體榮譽而生存或者是接受教育的人,在這個文化體例下,形成了這種集體思維。」

地緣關係 傳承一地文化

香港去年發生中學歷史課本疑被政治審查的事件,「香港位於中國南方」、「中國收回香港」、「香港主權移交中國內地」等字句,被評審小組指「措辭不恰當」出版社被要求修改,事件引起社會爭議。李洪波以各地教科書為藝術手段,又得到了甚麼啟示?例如德國,小孩在6歲之前不需念書,應該更無正規的教科書吧。

「即使是這樣,但是他的父母也是接受了文化洗禮的人,他的父母和社會環境傳達給他的依然是整體的教育思維,因為這是潛移默化的,不是決裂的。」

李洪波發現,就算有沒有教科書洗腦,一地的文化或社會標準都會一代傳一代。「只要接受過標準化教育的人,基本上都是有這樣的思維,即使非標準化教育的人,他們也是在社會環境下生長的,也是潛移默化的接受了這種教育。為甚麼你有國家感?國家除了地緣之外沒有任何的邊界,但建築、生活、習慣都有不同。」他認為,這一方面是族群管理,一方面是地緣的自然關係。「自然關係我們是不可逆轉的,社會關係最後總結成文化、文化再傳達給下一代的時候,依然是有目的的。」

時移世易,實體書的功能在當下電子時代抗衡中,反而給予李洪波很大感受。「書本給我很多很多這種時代、知識還有形體的印痕,但書的功能估計會被電子媒體逐漸削弱。因為純從閱讀和知識的儲備,電子的要比紙本的方便,因為它不怕潮、不怕濕,只是怕崩潰,但它多備幾份就沒有關係了。」李洪波試着預言,書本未來可能以歷史遺物的典藏功能存在。

紙輕且軟 最大挑戰是上色

若果書的歷史任務完成,李洪波的作品會不會呈現另外一種生存的意義?

「我的書雕只是一個概念,因為它已經不能閱讀了,他傳達的社會資訊已不是它本身的文本資訊,變成了一個符號,這是更重要的。」單張紙是平面的,組在一起變成一個個體,李洪波說用幾百張紙組成一本書的時候,它已經超越平面語言。「我們認為雕塑就是空間語言,我把這個體量用雕塑語言的轉化,變成了一個新的探索感覺。我再把它移動、伸縮,它的形象變得很抽象很剝離,是有形還是無形?有體量還是無體量?是平面的還是立體?有多方面的語言在這裏探索的轉化。」

立體紙雕予李洪波,最大的創作挑戰是甚麼?

「我用的是書的橫切面,很軟,當你做錯了的時候,這本書就廢掉了,這是很難的,要先壓着,然後一點點的去雕,但雕的時候也很麻煩,因為很軟,中間是沒有支撐力的。這時候很容易就破碎了。」他說,要立體做色、切面做色,顏色容易滲透紙上,會黏結在一起,書就不能打開和伸縮了,整個雕塑就廢了。不同的紙有不同的密度,用的重量也不一樣,他都要考慮。

中央美術學院實驗藝術系畢業的李洪波強調,書這種材料,承載着他探索世界的一種方式,不同用紙可轉化他探索視覺雕塑的語言。我見得最多的李洪波形象,是創作時的他,穿一副如臨大敵、猶如隔離病房的防菌製服,用電鋸創作他的立體人雕。李洪波解釋,做紙雕其實頗危險,「因為用的電動工具打磨出來都是粉塵,吸入肺和眼睛都不好,所以要戴防毒面具。」

源自紙葫蘆技術 唐唐都收藏

原來,伸縮紙雕的靈感,源自中國紙葫蘆製作的古老技術,他把張力、結構的彈動性改良,令擴張和還原更順暢,成為自家藝術語言,他把中國民間傳統的手藝轉化成當代藝術的視覺語言,聽說前政務司司長唐英年家中也放了他的作品。

「所有生命似乎都有空間本能,尋找各自適合的生存空間。」李洪波說,他不但關注物體空間,也關注物體之外的空間,會繼續以紙作為探索空間的工具。

採訪、攝影:鄭天儀(部份圖片由受訪者提供)