【六四30年】

自2017年開始,包括「朱牧」朱耀明在內的八人攝製隊,兩年間走訪美加歐洲逾五個國家,訪問了超過20個流亡人士及與黃雀行動相關的人士,剪輯成一個半小時的紀錄片,計劃六四30周年前公映。

「佢哋能夠好好生活,於我就係最大嘅安慰。」九七前歷時八年的黃雀行動,不同香港人無分身份和不同的政治信念,六四後透過不同地下管道,甘冒大險營救了逾400個被追捕的學生和維權人士逃離中國。有人形容,這段隱藏的香港歷史,是回歸前最美的夕陽之歌。

30年過去,這些逃離虎口的青春面孔,早已人到中年。有人在異國開展新生活落地生根;有人因為不適應,崩潰患病流落街頭。匆匆一別,生死兩茫茫,這個當年在營救行動中擔當核心角色的牧者說,75歲了,能在有生之年,看到故人安好,再無遺憾。

記者:呂麗嬋

攝影:謝榮耀

「所有極權國家,想要毀滅你嘅記憶,都係從歷史開始,所以你睇香港,現時都唔講六四,無人再提……」

去年9月,朱牧兩進醫院,佔中案開審前突然腹痛難止,就是審訊後保釋待判,訪問還是一拖再拖。「現在好咗好多,接受你訪問前,休息夠先敢嚟」。頂着滿頭銀絲的朱牧,思路清晰但氣若游絲,說一陣便要停下休息,身旁常備暖水,畢竟75歲了,10年前又經歷過一場大病,切去大截大腸,在ICU死過翻生。「可能係手術後遺症,手術做咗咁耐,條腸每日蠕動,接駁位有啲影響,做咗好多檢查,目前無大礙……」說罷一陣朗笑,一貫視死如歸。

與太太住在教會宿舍,儘管半退休,仍以教會為家,帶記者到辦公室走一轉,除了孫女與太太的溫馨合照,牆上掛着的,是著名旅美中國畫家高爾泰名為《鄉愁》的油畫。「呢幅畫佢一直帶喺身邊,臨走時送畀我,原本成幅畫好灰沉,佢專登加咗一抹光,佢話你唔應該咁灰沉」。那是流亡的年代,透過地下管道逃難,短留香港。還有華叔的墨寶,是曹植的《野田黃雀行》,一句「拔劍捎羅網,黃雀得飛飛」,寄託一代人的期許。黃雀,是仗義的香港人,也是流落他鄉的維權者,原來,曾經的歷史一瞬,走過波瀾壯濶民主運動的他和她,與我們距離這麼接近。

「第一次係去加拿大拍攝,嗰次好倉促,因為溫哥華支聯會主席周盛康癌末,情況已經好嚴重……」那些年,周與港連線,協助流亡人士在陌生國度安頓,物換星移,攝製隊離開後一星期,周就撒手人寰。像這樣來不及看到平反六四的人,還有很多,包括白頭人送黑頭人的「天安門母親」,六四屠城30年後,已有至少51名死難者家屬離世。時間不等人,75歲的朱牧語調淡定,但他說心底其實很焦急:「怕仲唔趕快記錄,就來不及。」支聯會早前通過六四30周年的主題是「人民不會忘記」,也許沒新意,但重如泰山。

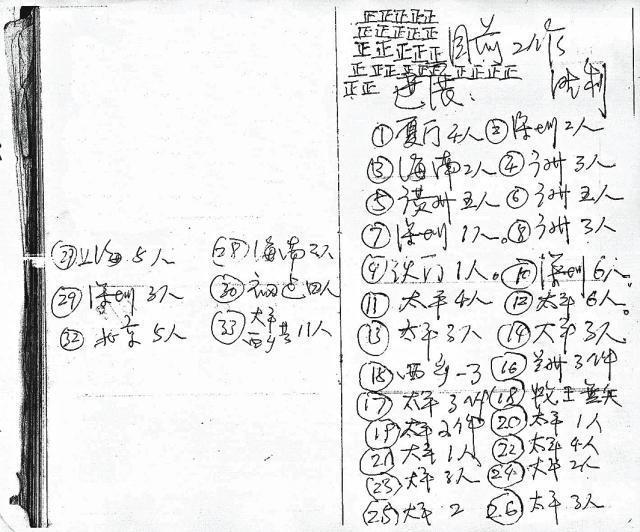

「所有極權國家,想要毀滅你嘅記憶,都係從歷史開始,所以你睇香港,現時都唔講六四,無人再提……但我作為經歷過民主運動嘅人,不能洗脫記憶,我是89年5月底去北京,在人民英雄紀念碑見過晒啲學運領袖,我嘅責任係要將歷史真相話畀人聽,個人領受每個人都唔同,但真相仍然存在,不能遺忘」。留存歷史真相,朱牧說,是一種鬥爭,也是一種責任。就像他那斷斷續續,足足寫了20年,詳細記錄由89至97年長達八年黃雀行動的回憶錄,去年終於完稿,經核對資料,再刪去可能受牽連的敏感名字,可惜時移世易,他指出,今日的香港,再無具規模的出版社願意出版。

「我問佢當年批出簽證前有冇問過上司,法國人很幽默,佢咁樣答我:一個人急便,你問誰?