【野人周記】

大清早在尾瀬(日本最大高地濕原)木道上初遇「歩荷先生」,慣見以直升機運輸山屋物資的自己,的確有點驚訝,不但是因為背架上堆成小山般的貨物,還有終於得見這個在日本經已式微的行業從業員。日語中的「歩荷さん」,又或者簡單地稱「歩荷」,指的是揹傳統背架(背負子)的山屋從業員,也即是俗稱的挑夫或揹工──兩種叫法我其實都不喜歡,奈何中國傳統向來輕視體力勞動者,除了台灣近年慣用的「高山協作員」,中文似乎沒有其他更顯尊重而貼切的稱呼。

常到海外登山的朋友,對山上從事人力運輸的當地人,應該不陌生。日本,是其中一個例外。明治維新之後,隨着採礦、地理調查、植物研究的盛行,全國三角測量的開展,日本近代登山活動也拉開了序幕。草創初期,山岳團體相當仰賴熟悉山區狀況的山區村民來擔當嚮導及人力運輸(歩荷)的工作。20世紀下半葉交通網路高速發展,勞動力成本也上升,加上山屋採用直升機運輸變得更普遍,對歩荷的需求也漸減少。老一輩的歩荷退休,但幾乎沒有年輕人想要加入,全國目前只剩尾瀬地區才可看到全年工作的全職專業歩荷(也不多,只有七位),始終直升機運輸成本不菲,尾瀬多個山口都有車路連接,濕原木道平坦,人力運輸還是比較化算。白馬岳也有專業歩荷,但僅限於夏季。

揹80公斤 每日賺$1800

迎面而來的歩荷先生是個年輕小伙子,背架上比人頭還高出一米多的貨物,估計超過80公斤,正想舉機拍照,忽然想到,除了尊重私隱,在如此富裕國家從事體力勞動,多半環境所迫,不一定想人知道,隨即放下相機,只拍下背影。原來這只是誤解,後來在劍山莊跟一位曾在尾瀬山屋打工的日本女生談起,尾瀬的幾位年輕歩荷,都是原有正職的愛山之人,因戀上尾瀬,特意辭職來當歩荷,甚至因暫不缺人而不惜先在山屋工作一年,等候空缺。歩荷工作當然辛苦,但享受的,是每天在喜愛的環境工作,付出熱誠,原來收入也不差,每公斤賺取160日圓,揹80公斤,每天來回一次,便是約1,800港元的收入。不過更重要的,是得到應有的尊重,國家公園當局把歩荷視為值得保育的文化傳統,特別向入山遊客介紹,也展示裝上貨物的背架給人試揹,讓大家知道,上山時揹來燃料與新鮮食材,下山時運走垃圾廚餘,全賴有這些歩荷辛勤協作,才能享受到補給豐足且舒適的登山旅程。

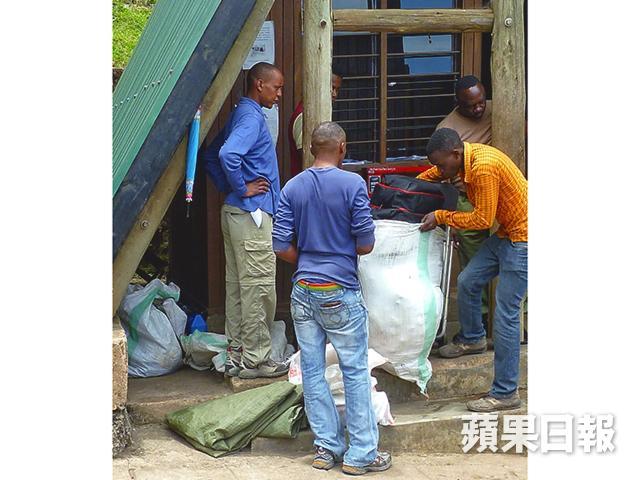

日本的歩荷是幸福的,環視各個港人熱門登山地區(主要是貼身服務登山團體或個體客戶)的同行,待遇實在望麈莫及。在非洲登吉力馬札羅山,必須聘用坦桑尼亞政府規定數量的嚮導和挑夫,挑夫最高負重也限在25公斤(包含公用和個人用品),保險卻仍非強制。在沙巴登神山,也須聘用當地Kadazandusun族原住民當嚮導,挑夫服務屬自願,但規定登山口至山屋費用來回每十公斤約港幣25元。年前大地震後,管理局才決定為嚮導購全年登山保險,至於挑夫,只說會檢討。尼泊爾的挑夫基本上是一人負責兩位客人的行李,嚮導則多會帶一位助理(通常是實習嚮導)上路,助理也需要揹行李,但不少會把重量卸給在山上招聘的雪巴挑夫,變相一人負擔三、四人的行李。

在台灣,高山協作員近八成為原住民,為客人負重30公斤,規定每天4,000台幣,可是他們沒有勞工保險和退休制度(只有部份團隊提供意外保險),相比受勞基法保障的一般行業,明顯欠缺勞工福利與安全制度。看天吃飯,通常不願休息,拚命工作,積下一身傷病。2015年便曾發生一位登山協作員過勞猝死山上的事故。

有山友堅決自揹行囊,認為登山就是要靠自己的能力,自覺「拒絕剝削」;亦有山友覺得只是被迫通過嚮導或徒步旅行公司聘用,並非自己責任。拒用不良中介,但非拒用挑夫,因後者其實是斷其生計;客觀環境若不容自聘挑夫,儘管無法確定他們是否得到公平待遇,還是能盡力做多一點:避免帶不必要的物品上山、小費直接給挑夫、送贈剩餘但有用的物資、多作友善互動,都是可行的做法。

撰文:Daniel-C

好山愛水的城市野人