【舞者人語】

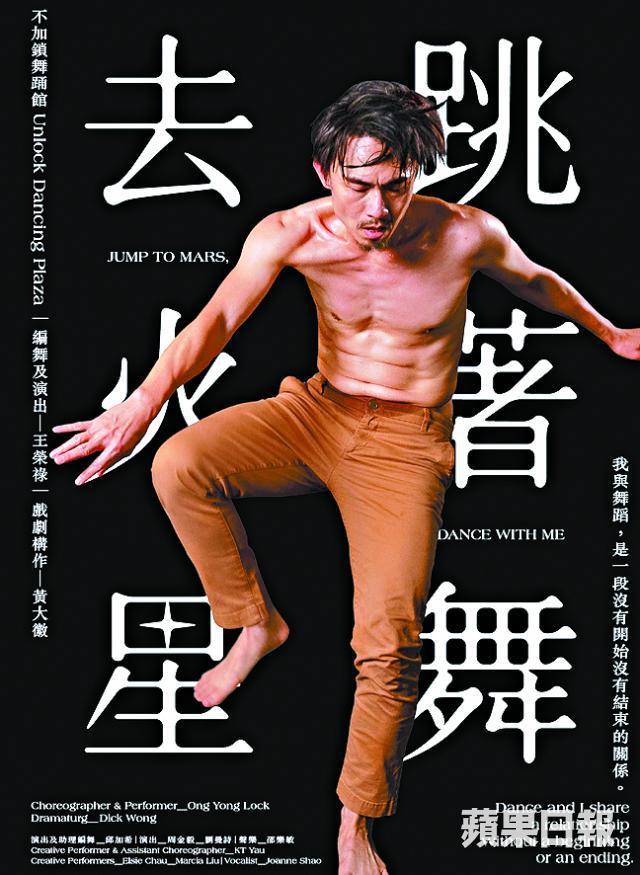

王榮祿已經五十一歲了。一個舞者跳足三十年算是罕有,但大家仍愛「阿祿阿祿」地叫他,彷彿他還是當年那個從馬來西亞來港尋夢的小子,與兩個同伴擠在北角一間六七十呎的小房間。一眨眼,三十年過去。他的確不像一個半百中年漢:他愛說笑,不gel頭,散髮在額前披灑。說着半鹹淡的廣東話,談到將要演出的新作《跳著舞去火星》,講到身體的傷患、跳舞的狀態,他掛在口邊的總是一句:「我還未去到盡,為何要放棄?」故此他說,他與舞蹈是一段沒有開始與終結的關係。

回想你誕生之初,手腳搖擺,有所需索;再想你喜悅時手舞足蹈,悲傷時緊握拳頭嚎啕大哭。早在我們掌握語言文字之前,我們便懂得以身體表達所思所感。

舞蹈除了是阿祿的語言,還是他的動力,他的目標,更是他感受世界的方法。「人是需要活動身體的,存在是透過身體活動去印證。」他說:「我看到風,我看到陽光,我看到樹葉在飄,我要如何去感受,身體可否去回應它?」

他舞,故他在。「我覺得我會與它走到最後。我的最後,我也不知在哪,但覺得我不會與它say goodbye。」

脊椎老化 趴地仍可跳舞

曾幾何時,他亦想過男人五十,就是他與舞蹈的終結。「身體有很多傷患,早兩年跳舞10分鐘就已經喘氣。」將要開演的《跳著舞去火星》是他年屆五十創作的作品,探討的是逐漸衰老的身體,如何與舞蹈連繫。他說:「到自己真的走到這個關口,我覺得有趣的是我見到自己在轉化,慢慢明白自己的身體可以走得更遠、試得更多。」

身體的限制,有時源於生理,但更多的是來自心理。例如不少人告訴他舞者50歲,應當退下舞台轉戰幕後;例如他椎間盤突出,脊椎有多節老化,醫生總會提醒他:不應跳舞。甚至在他20歲初來香港,當職業舞者後半年,他的膝蓋已經開始痛,醫生勸他應接受手術,放棄舞蹈。他說:「最後我還是沒有動手術,到現在我仍繼續跳舞。」

他說:「這次綵排過程中,我覺得就算趴在地上不動,我都可以跳舞。只要你有表達的慾望,你可以與人溝通到的話,這就是舞蹈的本質。」

港如魚缸 新奇魔幻刺激

舞蹈始於慾望,他念茲在茲的,依然是那年十七,他在馬來西亞舞蹈節發現一種超越語言的表達方式,「我見到一種慾望,透過舞者的身體,很有力量地呼喚它。」那時大馬尚未有正式的舞蹈學院,而香港則有三個舞團。三年後,這個叛逆小子不顧家人反對,考入香港舞蹈團。

從大馬鄉間來到香港,招牌、街燈、聲音、人的密度、速度,對阿祿來說都是新奇而魔幻的,「整個環境,讓我覺得好似一個大魚缸,四周都裝飾得很漂亮,而我只是魚缸中的一尾魚。」縱然他來港後從一眾舞者中爬升成為主角,取得香港身份證,更與來自上海的舞者周金毅(小周)結婚;二人在2002年共同創立不加鎖舞踊團……魚的感覺依然揮之不去。

九七回歸大限,前路不明,不少大馬舞者選擇回國發展,阿祿曾是其中一位,不過兩個月後便決定回港。舒適的地方不一定有利創作,他說:「香港有很多事可以刺激到我,例如香港很魔幻,電車會穿過人群,人群會自己散開,像紅海一樣。」1999年,阿祿曾在旺角人潮穿梭往來的步伐中,找到表達未來的舞步;2010年,他又編排舞蹈「蕭邦 vs CA幫」,探討香港年輕舞者的擔憂及實現理想的重重困難。

現實總不如理想,於是到2019年,他決定往火星進發。

騙妻出山 首席再踏舞台

在《跳著舞去火星》中,火星從不是一個實質地方,而是理想的座標、他嚮往的所在。他的靈感來自數年前的火星移民計劃,縱然計劃是單程的,有去無回,全球仍有幾萬人報名參加。他不禁問:「我們可以為自己的理想走多遠呢?為了舞蹈,我會如何和身邊的人建立關係;我如何透過身體得到力量,繼續走下去?」

阿祿說,如果要選一個人一起去火星,那就是他的太太。為此,他特意邀請小周共舞。二人於1989年一同考入香港舞蹈團,其時她已是主角,他只是群眾舞者。兩人婚後生女,小周不再跳舞,她的生活軌迹和他的舞蹈生活彷彿就此割裂,如是者15年過去。

曾是舞團首席的小周一直認為誕下女兒後,她已失去舞者的身體,「一開始,自己放不下過往對跳舞的要求、對自己的要求。身體已經沉睡了很久,都有15、16年了,現在的事實是可能我有肚腩、腰腿無法伸直成180度,要一段時間適應。」

至於她為何會破例出山,她解釋:「主要是他使了橫手。」指的是阿祿以前鼓勵她再次跳舞,最後都不了了之,這次卻先斬後奏,把她的名字寫在演出名單上。阿祿笑着喊冤:「甚麼使橫手?有些事是要呃呃𠱁𠱁的。」

經歷多年的恩怨情仇,夫婦倆縱常常吵架,但在人前亦不吝嗇放閃。二人共舞時,眾人屏息靜氣,看着他們每次彎身、托起,都如像一場遊戲,遊戲間都有着難以言喻的默契。

阿祿說:「透過這次創作,我想與她拉近距離。我想與她一起,找到推動我們一起走下去的方法。」小周則說:「順其自然吧。打一個眼色,我們就知道對方想做甚麼。我們的默契,可以帶我們一直走得更遠。」

《跳著舞去火星》

時間:

4月12至13日(周五至周六)晚上8時、4月13至14日(周六至周日)下午3時

地點:

香港文化中心劇場

票價:220元

記者:譚舒雅

攝影:潘志恆、許先煜、周芝瑩