【野人周記】

CNN旅遊網站日前列出全球23條最佳遠足路線,香港龍脊榜上有名,所選路線要一般遊客都能應付,是重要考慮吧。其實早在2004年,龍脊已被《時代》雜誌亞洲版選為亞洲最佳市區遠足徑,然後又獲Lonely Planet旅遊指南選為「香港最佳遠足路線」之一。看到香港的自然風光得此殊榮,心情其實有點複雜,一個大都會仍能保存大片自然綠地,固然足以自豪,但也看到近年這些屬於全港市民的瑰寶被官商逐步蠶食,危機四伏。

如果說西貢大浪灣是香港的後花園,石澳和大潭郊野公園,便是港島的後花園,我等居於港島東區之人,佔盡地利,出門後不用半小時便可踏足綠野。小時候不愛運動,但每逢周日總會被父母「押上山」,郊遊半天。高中時的老師偶爾會組織同學參加課外活動,行山比較不花錢,為了不要太離群,也跟着去了。學校在東區,活動地點自然也在石澳、大潭一帶。坐巴士到石澳道髮夾彎,步行到大浪灣游泳,然後行山路登馬塘坳回柴灣,記憶中走過三四次。

賞香港原生櫟葉柯

那時候跟同學一起上山玩,沒有留意甚麽郊野公園,對龍脊也沒印象,但很記得「雲枕山自然教育徑」。雲枕山名字很詩意,其實只是一座海拔265米的小山,座落爛泥灣與大浪灣之間,南面跟打爛埕頂山相連,兩峯之間的稜線,被稱為「龍脊」。雲枕山自然教育徑在雲枕山對下山谷,原為昔日石澳及大浪灣村民經馬塘坳往返柴灣的古道,後來修建成香港最早期的自然教育徑。自然教育徑現已無迹可尋,只剩下文字資料可供參考,當年沿途會看到松鼠,還有飯鏟頭(眼鏡蛇)。到了馬塘坳,一班同學嘻嘻哈哈地穿過墳場下山往柴灣。有人提出一定要來一次夜行,比比誰最膽大,老師也承諾有機會便帶我們一登打爛埕頂山,後來離港升學,承諾最終有否兌現,也再無緣參加,多年後回港,自然教育徑也消失了,變成港島徑的一部份──港島徑1985年4月啟用,1987年水務工程後重鋪路面,小徑的教育設施也被拆掉了。

回港後愛上行山,遠近灣岸山巒島嶼交織、景觀壯闊的龍脊,便成周末經常流連之地。有時會走所謂「全龍脊」,先由馬塘坳循隱密小徑上攀歌連臣山,沿叢林小徑南下雲枕山,H089標距柱接回港島徑登打爛埕頂山。登上龍脊,最大的獎賞當然是藍天碧水、遼闊壯觀的藍塘海峽,腳下是顯得有點渺小的石澳半島和兩個小島,五分洲和大頭洲,左邊可見大浪灣、東龍島、清水灣半島以至甕缸群島,然後是背後的赤柱和大潭灣。回看來時的路,打爛埕頂山至雲枕山間的山脊線高低起伏如龍背,正是「龍脊」名字的來由。若天氣和風向合適,還可以躺在草坡上看滑翔傘愛好者在山嶺上起飛,翱翔天際。龍脊吸引之處不止於此,因為對野生植物的興趣,漫山野百合、崗棯和槴子花開,也是登山原因,還有香港原生、只曾於石澳及柏架山見過的櫟葉柯(Lithocarpus quercifolius)。

過度旅遊 龍脊超載

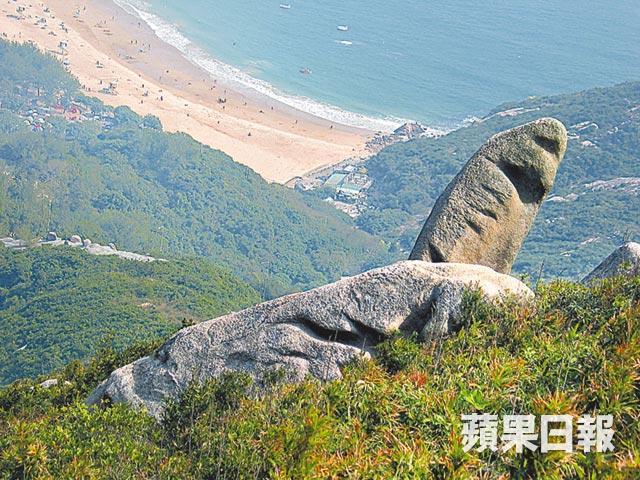

向南經過H086標距柱後,有岔口下山接石澳道的登山口,自己卻愛繼續向南,走真正的「龍尾」──只有崎嶇隱閉路迹,最後要沿排水渠攀下鶴咀道入口──為的是避開登山人潮,也順道看看山坡上的怪石。遊人憑想像為巨石命名,較有名的「肥鼠石」,其實有點勉強,反而陡坡下有石似巨鱉仰首,維肖維妙,可惜崖危坡陡,只能遠觀。

值得一訪的自然風光,香港還有不少,但名氣所累,遊客都擠到龍脊上去,山上經常人山人海,需要空間準備起飛的滑翔傘愛好者,近年也少見了,踩踏頻率高,草坡成光禿禿泥地,山徑水土流失也嚴重。跟各地眾多旅遊景點一樣,龍脊也正面臨「過度旅遊」困擾。漁護署開始推廣義工周末協助修復山徑活動,朋友建議何不選址龍脊,可是想到在人多路狹的山徑上施工,遊人固然不便,義工亦無法順暢工作,近年大力推銷龍脊行山的旅發局,也會很有意見吧。

撰文:Daniel-C

好山愛水的城市野人