如果有一天,他們出版了回憶錄,我猜想書末的編年表會是這樣的:

二零一三年.

相識於FUJI ROCK(富士搖滾祭)

二零一四年.

阿泰在合歡山求婚

二零一五年.

澳洲╱斯圖爾特公路蜜月之旅

二零一六年.

美國╱太平洋屋脊步道

二零一七年

.蘇格蘭╱西高地步道

二零一八年

.西班牙╱聖雅各朝聖之路

這不是楊世泰(阿泰)和戴翊庭(呆呆)拿山的高度和廣度為自己佩戴的勳章,而是他們以腳步為針,以身影為線,把時間一針一針縫在空間上的生命紀錄。

但在這兩個身影相伴隨行之前,相差十歲的他們過着完全不一樣的人生。阿泰是獨子,雖然父母都是登山協會會員,但他先前投身的卻是單車運動,單騎環島比攀登百岳更有吸引力。直到有一天,他在父親的相機中看到一張嘉明湖的照片,那湛藍的天使眼淚好像直接掉在他的心裏,盪起久久不散的漣漪……

於是他要求父親帶他登山,年輕氣盛的他認為,要挑戰就應該直接挑戰台灣最有代表性的高峯——玉山。阿泰說:「那時認為,憑我的年輕和單騎練出來的腳力,那張登頂證書應該就是探囊取物。」

臣服

沒想到玉山硬是狠狠甩了他的青春幾個巴掌,他出現嚴重高山反應,狼狽地在山屋中呻吟,嚷着再也不要爬山了,殊不知山已經走進了他的心裏。阿泰下山後,渾然忘卻爬山的痛苦,在心中不斷迴蕩的是無敵的山景。那些風光促使他再次出發,每一次都有不同感受。阿泰說,他印象最深刻的一次,是一個人登頂後躺在雪地看天空,萬物靜寂,只聽到自己的心跳,「那是我第一次意識到,和山建立關係是很個人的事。從此我臣服在這種關係中,再也不願離開」。

無獨有偶,呆呆登山的起心動念,也是嘉明湖。從實踐家專商業設計科畢業後,呆呆進入「友善的狗」當企劃,也曾在楊德昌的《麻將》劇組擔任過美術設計,後來就以設計為本業。像許多設計人的生活,她長年日夜顛倒、輕忽飲食,拿生活品質來質押工作成就。

二零一一年,嘉明湖有外星人的新聞鬧得沸沸揚揚,呆呆在新聞上首次看到嘉明湖的身影,她忽然有「我一定要去看看」的衝動。呆呆說,她雖然喜歡設計,但在台灣這個不友善的工作環境中,她似乎慢慢失去對設計的熱愛。潛意識中,她認為自己應該要改變,於是她為前進嘉明湖設定目標,從當時蝸居處附近的象山、四獸山開始訓練體力,硬是把日夜顛倒了十幾年的生活習慣調整過來,然後在四十歲生日時登上嘉明湖。用呆呆自己的說法,「從此,我進化成了『呆呆2.0』」。

呆呆口中的「進化」,除了自此投身登山行列外,更重要的就是認識了阿泰。二零一三年,呆呆和朋友到日本參加富士搖滾祭,回程在機場討論南湖大山之行。這段對話被同樣也參加搖滾祭的阿泰聽到了,他表示自己和朋友也打算到南湖大山。「要不要一起去?」阿泰開口邀約,這一邀就成了終身的盟約。

剛開始交往時,呆呆特地從台北南下,期待住彰化的阿泰帶她到處玩,但阿泰選擇約會地點多半是「登山用品店」。他是個裝備控,滿腦子各種品牌、機能、尺寸的知識。呆呆因為是家中長女,工作中遇到的人多半都比她小,她已經很習慣被稱為「呆呆姊」了,但阿泰這個明明比自己小十歲的大男孩,卻沒將她當姊姊看待,巴不得將自己「虛長五年山齡」所累積的登山、裝備等知識,都灌輸給呆呆。他幽默、真誠、體貼,讓呆呆有一種「被照顧」的感覺。即便第二次約會阿泰就規劃了上山野營,她心裏雖有疑慮,「是……只有一頂雙人帳篷嗎?」但還是放心地跟上山。

呆呆說,因為年齡和距離的差距,她剛開始和阿泰交往時並沒有太長遠的期待。直到她到阿泰家作客,看到房間中的CD、書櫃的音樂雜誌和書籍,有很多是自己早年設計的作品。「我真的瞬間就起了雞皮疙瘩」,她說,沒想到自己當年沒日沒夜作出的成果,居然曾陪伴過還是青少年的阿泰,度過他苦悶的青春歲月。因着那幽微但始終都在的緣份,他們對彼此更加篤定。

但決定互許終身的那一刻,兩人卻是歷經了生死與共的情意。阿泰和呆呆一起攀登合歡西峯,沒想到他再度出現高山反應,沿途全靠呆呆的鼓舞和陪伴才安然回返。阿泰為自己執意上山跟呆呆道歉,呆呆說,其實她根本沒考慮過自己的疲累,一心只想着萬一真的出事,「要怎麼把阿泰揹下山」。

然後在漫天星子的見證下,阿泰在呆呆耳邊呢喃着:「嫁給我!」呆呆眨着跟星星一樣明亮的雙眸,say I do。

浪漫的婚禮在彰化的農場舉行,呆呆和阿泰在台中展開新生活。原本應該和尋常夫妻一樣,工作養家繳房貸,放假時再從事喜歡的活動,但人生送了他們一個大禮。當時《GQ》想要採訪熱愛登山運動的人,談一些登山裝備,間接找上阿泰寫了篇報道。不知道是不是這篇採訪發酵了,沒多久就有出版社邀請阿泰寫書。當時,阿泰經營自己的部落格KNOX Live Wild雖然有很長的時間,累積的登山裝備知識也頗有厚度,但真的要落筆成書,他還是有「何德何能」的恐懼。然而在呆呆的鼓勵下,阿泰的處女作《山知道》應運而生,而且不到一個月就二刷,對創作新手來說,是非常了不起的成績。

自在

說到書名,阿泰提到很多讀者都問他,為甚麼不是《山之道》?他謙遜地認為,以他的山齡是沒有甚麼資格談論山的道理,而且那樣的書也太多了,他想寫的,是「山讓我知道的事」。呆呆則說,山中是情緒最自在的時候,想哭就哭,想笑就笑,城市中需要隱忍或一再解釋的事,在山裏都不存在,因為「我所有的事,山都知道」。

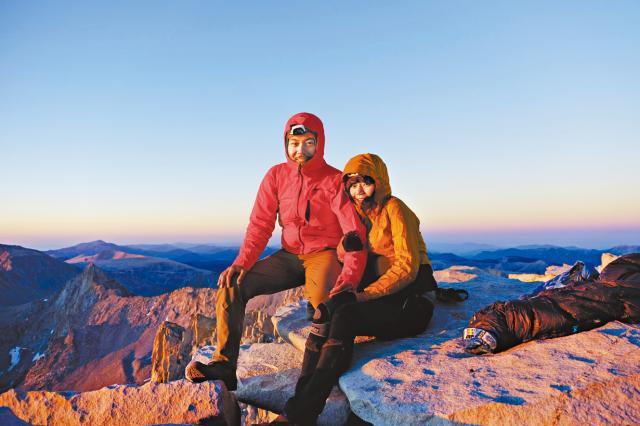

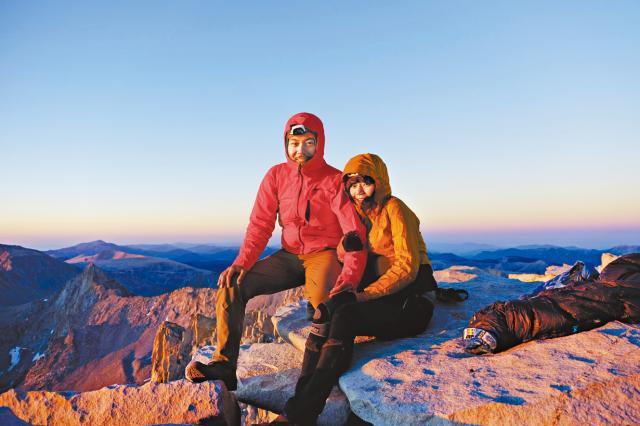

在《山知道》後,他們又出版了專為太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail,PCT)而寫的《步知道》。在那之前,台灣人或許都是從二零一五年上映的電影《那時候,我只剩下勇敢》(港譯《狂野行》)得知這條步道。然而那種認識多少摻雜了對Reese Witherspoon的演技以及Simon & Garfunkel和First Aid Kit演唱主題曲的認同,感覺離台灣好遙遠。但阿泰和呆呆用了一百六十天,完成四千二百八十六公里,他們透過文字、照片、地圖和各種行程指南,把讀者拉到那條從墨西哥延伸到加拿大的步道上,和他們一起穿越七座國家公園、廿五個國家森林、四十三個國家生態保護區,攀上惠特尼峯這座美國本土最高峯,一起走過春與夏,在秋天不捨地走完最後一百公尺,並且在出發地與終點站的簽名簿上,簽上第一組繁體中文簽名。

走PCT是呆呆的要求。她和阿泰才剛開始在台中展開新生活,花蓮老家卻傳來讓人心痛的壞消息。先是她父親在白楊步道意外墜崖,久病的弟弟又在父親頭七時撒手,意外固然來得霸道,但意料中的死亡也讓人難以招架。連着辦完兩件喪事後,呆呆要求阿泰帶她去走武陵四秀,但山中風景再秀麗,她卻無心瀏覽。她知道自己必須走得更遠、更久,她需要一步一步讓那個悲傷的我破繭,讓自然用它的原始柔情和純粹予以擁抱。於是,他們做了許多人眼中「浪費時間」的事,整整半年,用來走路。

在步道上,阿泰和呆呆是沉默的步行者,他們經常一前一後、維持十分鐘路程的距離,這種距離既能夠相互支持,又能夠讓他們面對自己。跨出的步伐一方面能產生物理的前進,同時也造就與自己的對話或反省。「雙足有知」乍聞似乎不合邏輯,卻是包括麥克法倫等知名健行者奉行不悖的信念。阿泰和呆呆顯然也是這種說法的信徒,他們會在看到對方莫名的眼淚時,會心地拍拍對方的肩膀,然後牽着手走一段路,再把空間還給彼此。

問到PCT上最讓人瞠目結舌的景色是甚麼?阿泰說是麥瑟隘口,他在爬上那個隘口時,覺得自己不是大自然的旁觀者,他就在自然裏。用一種哲學的說法,那應該就是「物我合一」吧?晚了廿分鐘的呆呆一爬上那個隘口,就看到阿泰的藍外套像個視覺端點一樣出現在光禿禿的山口間。儘管距離遠到聽不見彼此的聲息,但光是看那個背影,呆呆就知道阿泰落淚了。她了解他為那個時刻而有的感動,於是拍下那個畫面,成為她記憶中最美的PCT風光。

從PCT歸來,兩人好像都找到了生活的答案。阿泰辭去工作,專心寫作,呆呆偶爾接接案子,把時間花在更值得的生活細節上。雖然現在兩個人的收入遠比以前少,但阿泰說:「把時間想成是貨幣的話,其實我們比以前更富有。」

因為他們誠懇又專業的山林形象,偶爾有業主青睞,找他們做商業配合,但所有的合作都在他們覺得不勉強的前提下進行。事實上在採訪當天,我和攝影拜託他們擺一點親密pose,他們也以「那不像我們」為由而拒絕。

兩個人,兩隻貓,早上捧讀幾本喜歡的書,下午去看場聲光效果十足的好萊塢巨片,晚上回家做一道堪比餐廳主廚的「費特西尼蝦仁雞肉寬麵」,有機會就出國爬山,不然居家附近的萬里長城步道也是百爬不厭。對阿泰和呆呆來說,快樂、知足,鋪陳出最好的日常

我可以想像,那本未來會出版的回憶錄,年表還會再繼續寫下去……

二零一九年.

南美洲/巴塔哥尼亞高原

二零二零年.

新西蘭/南島

撰文:楊語芸

攝影:陳志祥、戴翊庭