【WriteHouse裏的人】

香港後殖民時代,不少人述說香港故事。

重看劉慧卿很久以前一本政論集《香港可以說不》,她當年與涂謹申到日內瓦出席英國向聯合國提交《經濟、社會、文化權利國際公約》的會議上,西班牙委員已經說,香港問題像小說一樣吸引,德國委員則認為那是最引人入勝的國際法律問題。殖民小島,回歸前有幾許未寫風情。

怎樣的故事好看?看好故事要有一點了解,再加一點幻想,然後,了解需要深化,幻想要驗證。寫故事重點不在於有多掌握,而是有多好奇。如果沒有令人好奇的角色講五顏六色的說話,故事不容易吸引。就如以前我在局外看《蘋果日報》鋤報會會議記錄,常對人開玩笑說: 「比《紅樓夢》好看啊!」

轉變中的香港記憶與身份

早前在講座聽林在山說,以往她感覺香港是英國一部份。當時心裏立刻問自己,我有這種感覺嗎?她說自己拿BDTC(British Dependent Territories citizen)護照,是英國公民。父親林行止拿CI(Certificate of Identity),既非英國人也非中國人,沒有國籍。正如余英時教授五十年代初從香港到美國哈佛大學讀書,按照當時國民政府和美國國務院的協定,要用中華民國的護照,但因為被台灣地下公安誤以為他是寫文章反對國民黨的「第三勢力」,不獲簽證,最終要在香港找律師證明他是「一個無國籍之人」(a stateless person)才能獲美國領事館簽證。

法律跟感情,是兩回事。法律上看身份,有時會保持尊嚴,有時會傷感情。一代一代的香港記憶與身份,都不停轉變。一代一代人如何看一個政權,也有不同感情。林在山說:「如果香港故事只有香港人看到我覺得是太可惜。」她為甚麼想英國人看父親的書,有待她解說。香港著名政經評論家的舊篇章結集可以變成新論述。重看他寫1977年英國國會審議改革英國國籍法的綠皮書,香港人由英國屬土公民變為英國公民(海外)(BNO),沒有英國居留權,當時香港傳媒沒多大反應,今天,明白為甚麼劉慧卿追肥彭(彭定康)到天腳底都問關於BNO持有人地位與英國道義責任。

巨人的良心責任比小說精采

關注香港問題的精英團體觀察社(Observer),當年也有就香港約260萬至280萬拿BDTC護照巿民被剝奪英國居留權,撰文諷刺原來在香港出生的港人,跟英國並無實質關係,認為英國沒有履行道義責任。曾任觀察社主席的陸恭蕙,聽說當年肥彭很欣賞她,九十年代初委任她為立法局議員。受西方教育的亮麗精英,今天在新作《No Third Person: Rewriting Hong Kong Story》書介中說,今後的香港故事,只留香港與中國共同譜寫,再沒有第三者。看這樣的作者,是不是已經很精采?

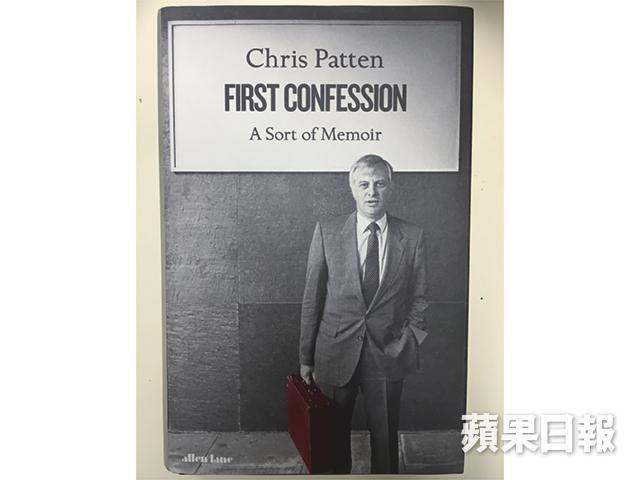

一個殖民者怎樣回看香港怎會不吸引?肥彭在《First Confession》裏說到香港,2016年訪港時,有學生問他英國以往是怎樣對待爭取民主的人士,令他回英以後,重看日記,「X annoys me - with those savage sound-bites denouncing Britain, but I admire the guts and eloquence - X has at bottom a devastating strong moral case.」全書如果真有懺悔,我看他對香港最深的懺悔,是反問英國人是不是對香港有過真正的責任感?「Did we ever have a real sense of our moral responsibility?」

道義,一個城巿的衰敗,與背後巨人的良心責任,豈不比小說好看?別人眼中不少香港回憶錄枯燥乏味,但我看鍾士元、李鵬飛回憶錄依然看得感觸心動,吳靄儀的《拱心石下》,那位為基層無私付出法律服務的外國女律師Pamela Baker(貝嘉蓮),至死方休,是殖民地篇章裏真摯的友誼之歌。

肥彭在《First Confession》說,一個領袖所敍述的故事,往往能把自己的政見,不知不覺的與人民的經歷、希望與恐懼連結一起,這是需要天份的,他認為,政治敍述之最高手,是克林頓。

作家:冼麗婷

fb:sinlaiting.jophy