【惜食惜物】

根據環保署在2017年發表的《香港固體廢物監察報告》,全港每日生產約3,662公噸廚餘,重量約相等於245輛雙層巴士。而被棄置的紡織品及家具常用的藤料及木材亦高達700公噸。環保團體綠色和平推算,單是網購而遭棄掉的簇新衣物,每年便有近580萬件。餐桌上的剩食及多買的家具衣物,成為最常見的垃圾。世界各地也出現了Freegan族(免費素食主義者),主張不消費及以有限資源過活,藉以減碳減廢。這種不浪費的生活精神,在香港又能如何實踐?

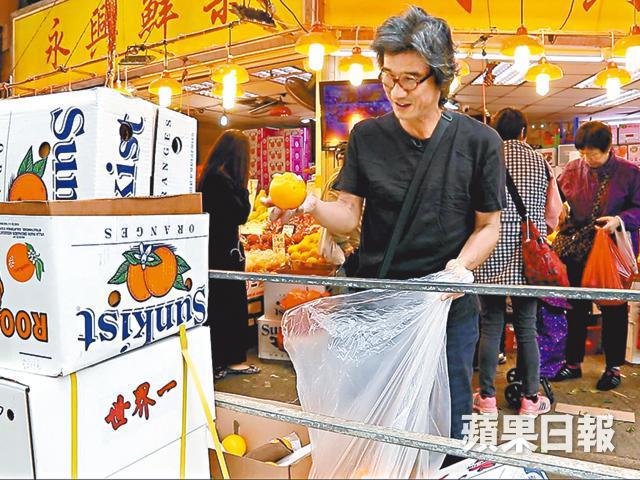

老林是一名退休會計師,在新界長大,跟大自然無以名狀的親密感,是他着重環保的原因。眼見剩食問題嚴重,近年他便化身為「剩食超人」,頻頻走入街市「救」物,拯救因賣相不佳而遭人棄掉的新鮮蔬果。

樣衰水果製成果醬糖水

現時老林單身,與母親同住。對他而言,在街市「救」物便是人棄我取,撞破皮的橙、缺果椗的桔和遭檔販摘走的菜葉,凡是仍可食用的食物,統統帶回家中做食材。

環團綠領行動在2014年發表的廚餘審核研究推算,估計全港街市每日棄置至少14.3公噸仍可食用的剩食,當中有近八成新鮮可食用的食物因賣相不佳而遭棄置。按照綠領行動的研究推算,即當時全港每年產生5,220噸剩食,比環保署2017年的數字更可怕。老林解釋,消費者喜歡完美的商品,因此果身稍有缺損或菜葉不夠嫩綠,檔販會篩走摘掉,造成大量浪費。他說:「在商家心目中,能為我賺錢的就是商品,反之就是垃圾需要棄掉。」

訪問安排在農曆新年前,大量滯銷或外觀不佳的桔子遭商販棄掉,老林執回家後便用來製成果醬塗麵包;有破損的蘋果,切走腐爛的部份後便煮成糖水。拾回來的蔬菜,清洗乾淨後灼成一碟,加上一碗白飯,便是他的午餐。他分享,除了肉類,家中大多數食材也是免費的,有從街市中執拾而來,或是務農友人給予的農作物,甚或是街坊捨棄的過期食物。

老林說不少人很在意過期日,過了最佳食用限期的食物便成為垃圾,然而這些食物,若是保存得宜,即使「過期」,大多數都狀態良好仍可食用。他續說:「這只是一個參考日期,我們應運用常識去判斷食物好壞,再參考日期決定是否食用。」

過往老林亦曾在網上平台向人收白米,部份白米更長有穀牛。然而經他徹底沖走穀牛及其蛀掉的白米粉末後,頓成靚米,煮成白飯同樣可吃。他補充,收集回來的食物,若然發現不適宜食用,亦會轉贈農夫朋友用作堆肥,強調總比運去堆填區理想,「我覺得大眾要明白食物本身是食物這個道理,加深對食物的尊重。」

記者:沈敏怡

攝影:鄧鴻欣、蕭志南、周芝瑩