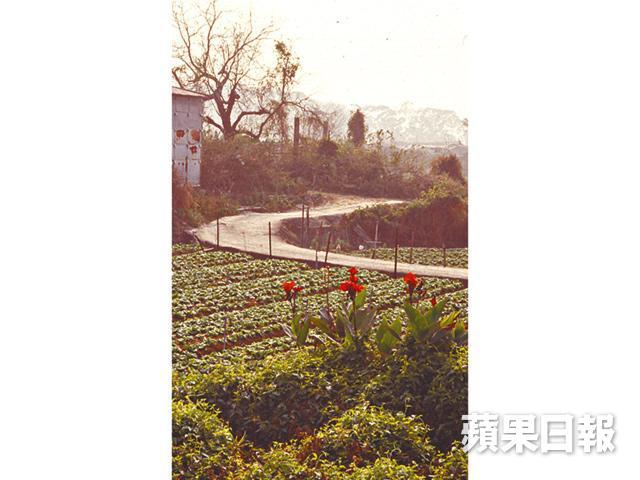

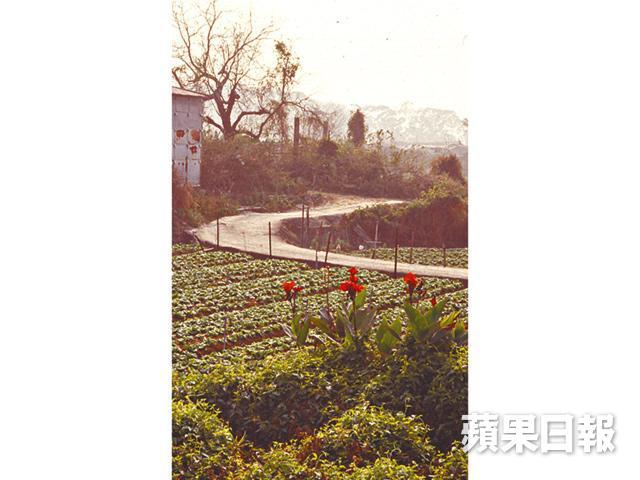

時間倒回九零年代初的春節,那時我家的三位兄長都已外出工作或者宿居大學,老家只剩下父母跟上中學的弟弟和我。家裏比起小時候冷清得多,甚至村中也少了兒童和年輕人的蹤影,那是「耕田搵唔到食」的時代,新一代都不再留在鄉村。可是,家中仍有我跟弟弟在上學,父母也只好硬着頭皮繼續在田裏找生計,而過年賣生菜是其中較有賺頭的生意。

從前的香港街市,只有「唐生菜」和「西生菜」兩種。唐生菜是一種生長快速而不成包合狀的生菜,外國分類為「Rapid type」,本地農夫種的傳統品種約九月開始下種,兩個多月即可收成。沒有多少技術成份,所以唐生菜除了過年之外,價格都比較便宜。這種生菜有一種缺點,就是遇熱即抽苔開花,味道帶苦,那年代的小朋友因此都不太愛吃生菜。後來九十年代末,香港的種子商引進另一種由意大利來的Rapid type生菜,抗熱易種又不帶苦味,短短幾年便取代了老品種,現在街上賣的全都是這種,再難找到古早味的唐生菜了。我老爸為了賺多點錢,就種對天氣更敏感的「西生菜」,西生菜是一種叫「Iceberg」的包心生菜。顧名思義,只有寒冷時才長得漂亮,那個包心狀態是應付霜凍的,把外層剝開,內裏的葉片雪白脆甜,作沙律正好。中菜師傅就利用這個特性,略灼至半熟,上面澆上鮑魚、鮑汁瑤柱,或髮菜蠔豉,比起唐生菜墊底更爽甜。超市當然也有外國進口的西生菜,但質素比本地的差很遠。為了遷就運輸及儲存,進口西生菜會在包合得過度密實時收割,一則較重,二則耐放,三則不易壓壞,但是失之味淡而質地生硬,這些貨色我家就完全瞧不上眼。

全家下田 用手測成熟度

農曆新年前的十多天,是生菜好價出貨的日子,因為歲末的團年飯都會用到生菜。我跟弟弟平常不太用下田,但這段時間也會加入戰團,到了年廿七廿八,大哥上班的公司收爐,外宿的二哥三哥也回來,一家人便都在田中工作,難得一家團聚。我跟弟弟一般分配到田地收割,那算是簡單的工序,但也講究,因為田中的生菜不一定成熟,要用手按揑一下再搖動測試,標準是尚有少許可按下的空間,有點鬆而搖晃時墜手才算佳品。太輕的要多等一兩天才好收成,而過實的即場割爛。大家一定會說,不過是過實,也可以吃啊,為甚麼要割破呢?我家賣的西生菜一定要勝過市面進口的才有生存空間,當田裏有幾萬棵生菜待割時,為免浪費時間重複測量,只好手起刀落。之後,收割好的生菜會推往工作棚上剝去外葉和分級入籮。我跟弟弟只到去外葉一環,分級入籮的工作除了父母外,只有大哥可勝任,可能因為他已出外謀生,爸爸知道他了解賺錢賺聲譽不易,會把好最後一關吧。平常出菜工作都是午夜到天光墟發貨的,但到了這個關頭,白天也會出貨直接交予欄商,我們也會跟車幫忙上貨落貨,直至年廿九的中午欄商也收爐才告一段落。

年廿九的午後,大家卸下田務,爸媽鬆一口氣了,大家在廳中看電視,聽音樂(還記得是聽The Beautiful South的年代),又或是開始糊上春聯揮春,清潔收拾一下。等待媽媽弄晚餐時,兄弟們輪流跟棋力最高的老爸下象棋,以贏父親為榮;有時幾兄弟湊合着打橋牌,互相吹噓一番。年復年下來,大的出外工作,小的也上大學,父母親的生菜田規模變小,但仍會重複着回來幫工田務。雖然菜價越來越差,已比不上外出工作所賺的錢,但只要每年一度回來收割生菜,大家都會覺得安心,感到一家人從未變樣。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。