一個人的名字由來,多少寄託一分願景。看內地導演「應亮」之名流露寓意光明,不難推想應氏爸媽當初喜獲麟兒的愛與盼望。

無奈政治的拉扯,卻令本應明亮的生命,本該和睦的好家庭,逐漸分崩離析。應亮11歲時,親睹共產黨員父親身陷冤獄、全家上下飽受牽連,從紅色幻夢中驚醒,堅拒重踏家族的幹部軌迹,而是反叛地改執導筒,以電影揭露時政黑暗。

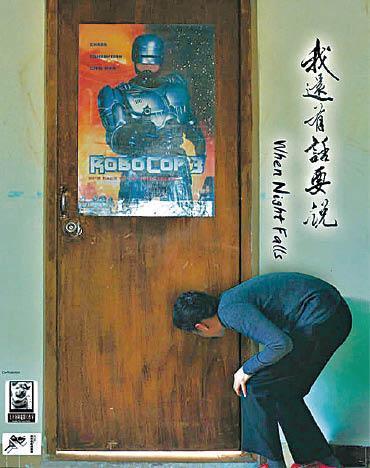

2012年,應亮因改編上海「楊佳襲警案」的《我還有話要說》而被中國政府封殺、通緝。其時恰好於香港演藝學院當駐校藝術家的他,因緣際會採用「流亡者」身份滯留至今,歸鄉無期。

「人生因流亡被分成『前世』與『今生』。我跟『上一世』的人與事,似乎無緣再會。為人兒子的責任,亦完成不了吧?爸媽是傳統家長,必會埋怨和批評。」背離親緣,應亮坦言情感複雜又歉疚,「但每個有問題的社會,都由有問題的人組成。為下一代着想,我也必須面對。」新片《自由行》寄託了他於顛簸中對生命的反思、對家人的想念以及對同路人的安慰。

撰文:張高翔

攝影:黃奕聰

《自由行》緣於「前世」遺憾

《自由行》故事主軸,講述一位名為楊樞的女導演,因拍攝《孤僻者的母親》遭中國政府處罰,不得已之下流亡香港,並於新家園成婚產子。此期間,楊樞縱可用電郵或視像通訊跟內地的母親對話,可是因怕聊天內容被國家監聽,一家人每次交流均話語簡短、速度匆匆。年月漸過,從朦朧畫面、飄遙聲線中,她察覺年邁母親舊病反覆,出於慚愧、出於擔憂,於是心念一動,決定趁自己前往高雄參加影展的機會,安排母親隨內地旅行團前往台灣,再跟丈夫兒子以「自由行」方式,按照旅行社提供的行程資料,來一趟於第三地會面的另類「家庭」之旅。

以上靈感,基本取材自應亮「今生」的真實經歷,「但分別在於,那趟台灣旅程相見的人,是岳母而非親母罷。」應亮苦笑表示,親父母年老、體力不足,難以應付奔波旅程,故此三年前尚持臨時簽證的他,只好跟太太彭姍先調動不便來港的岳父母,隨陸客觀光旅行團前去台灣相會。憶起當時夫妻兩抱着香港出世的大兒子,乘着的士從南到北、由日到夜追蹤兩老坐的旅遊巴,既爭取會面時間又怕影響別的旅客,以防被識破流亡背景會招惹麻煩,全程還得裝作不相熟等荒誕細節,他欷歔不已。

獨裁者眼中的創作挑釁

「人生第一次直接面對政權,面對一個隨時可將你摧毀的國家機器,最大的困難是發自心理層面的恐懼啊。」應亮從上世紀90年代起拍製關於中國社會議題的影像作品,像短片《地鐵》(1999)、《從前有座山》(2000)、《慰問》(2009),或劇情長片《背鴨子的男孩》(2005)及《好貓》(2008)等,也曾策劃過四川重慶影展和共同發起中國獨立紀錄片研究會等,當中不是沒遇過政治小困難。「例如曾有合作過的後期公司告之:『安全局查問過你拍的東西,我不知道這樣敏感啊,你以後還是別再來了。』就這樣而已;身邊的實案,如婁燁拍《頤和園》後跟監製耐安,也即是《我》和《自由行》演媽媽的演員,體制中被禁止工作五年,或像賈樟柯等人也只是被罰款,大家還是可於地下繼續創作,我也有七、八年時間可享受作為電影工作者的樂趣與自主;加上本身家庭有黨背景,約略知道中國政府和警方的維穩情況,不覺得會實際對我做多少壓制,亦以為風險和困難頂多來自電影局、文化機構限制。」

於是2011年,當應亮受邀到香港演藝學院擔任駐校藝術家後,受到相對民主和自由的城市氣氛影響之下,也就更放膽地想到以2008年上海發生的「楊佳襲警案」裏,青年楊桂持刀闖入公安局,造成六死五傷後被極速判處死刑的事件為藍本,構思並拍攝了《我還有話要說》,從死者母親被監禁於精神病院及獲釋後為兒子尋冤的經歷,思辨「中國式正義」的扭曲與不當,「《我》不過延續舊日創作風格,況且案件發生地閘北區公安分局,就在我家附近,那兒也是外婆(按:應亮祖輩多人均為幹部)舊日的工作間,自己想探問箇中實況,很理所當然吧?」

奈何創作人的理所當然,在獨裁者眼中盡是任性的挑釁。就在應亮為《我》剪輯後製之時,中國政府放話影片損害國家形象而要查禁,上海市公安局更正式起訴應亮,表明待他歸家即會逮捕,甚至數度上門「問候」其家人,「中國警察甚至聯繫過香港的警務處,幸好香港警方明言兩地沒引渡法,才擋住危機。哈,沒想到還有不為政治工作的警察,還意外成為一國兩制的得益者……挺感動。」應亮暗呼一口氣,也首次察看到心底不自知的脆弱與不安,「沒料想拍電影會威脅自身安全,乃至牽連家人受苦。那段日子走在街上,遇上任何奇怪眼神和異動,都會思慮連連,擔心得無法安心食飯和說話……那一刻,發現心理人格被政權壓迫之後,是無法以『健康的狀態』生活的,更別說思考創作這回事。」

以健康新記憶 抵銷不健康舊傷

儘管應亮捱過壓力完成了《我》,影片更於同年8月揚威第65屆瑞士盧卡諾電影節,勇奪最佳導演殊榮及最佳女主角獎(得主為飾演母親的耐安),然而其時他的精神卻深陷低潮,恍如大半靈魂已「被殺死了」,「早在《我》之前,已經有點迷惘。大概2008年左右,中國接連發生四川地震、艾未未被抓案,茉莉花事件等,周遭朋友曾消極地問:『藝術有甚麼用?又改變不了現實。』,那會我還自以為會捱得過。等到《我》事件爆發,才不得不靜思:我要怎樣度過這心理危機?」

聽應亮的自省,忽爾記起知名神經科學教授Richard Huganir關於「治療創傷」的論說。他指出,人的大腦猶如大型電路板,每當回憶產生,大腦就會創造一段新電路,並產生一種荷爾蒙,讓新電路的資訊烙印於腦海中。假如「回憶A」是痛苦的,就會留下痛苦的印記,但若然你夠勇敢面對,在「同一段電路」之上,嘗試創造另一組快樂的「回憶B」,原來也能產生同樣的荷爾蒙,用以「抵銷」傷痛回憶。

換句話說,度過危機的良方,是「面對」而非「逃避」,這也是應亮落入谷底時的態度。縱使2012年後的滯留期,應亮並無快速開展新一輪創作計劃,可是他不曾停止過任何與之相關的活動,「那時在演藝教書的我,無論批改作業或跟同學交談,每個部份都傾盡全力,甚至比本來還要認真。因為『正常』的生活,可以讓我轉移注意力,不會沉溺於恐懼;也覺得人跟人的交流比較重要。推動一些事情的發生比較重要,從中可以感受到個人還有價值,還能把握一點選擇。」

應亮直言,生於安穩的人或不以為然,「作為從極權環境完全沒希望中走過來的人,這裏倒看到還有一些可做的事。我進入香港的『點』跟多數旅客很不同,並不是為了來購物(笑),而是藉由電影工作與社會層面接觸起始。從早年ifva放映我的短片來訪,結識到不少理念一致、生存不易的電影友伴,從大家的真實分享中,認識了像『沙士』事件、悼念六四、到反高鐵、80後社運、菜園村和反國教等社會實況,深深被大家在行動、說話、做事上的是非感和自覺性打動,繼而對照自己過去在中國凡事步步為營的狀態。一言一動,都令我慢慢重建自信與方向。」

傘運後的意志重生

2014年的雨傘運動,更如一道「奈何橋」般,讓應亮的靈魂走過死蔭幽谷,得以「意志上重生」,「這是繼反國教後,另一場親身經歷的社會運動。比9月28日還早,是9月26日的晚上,我第一次隨同伴進入公民廣場保護學生,阻止警察想衝散人群的行動。當時首度跟香港警察面對面衝突,改變了原初認為他們是政治中立的印象,也實在地體會香港政治收緊的狀態嚴重,心情愈發着緊和擔憂。」應亮說,那一夜後,跟香港的情感連結變得密不可分,也從最初經常需要在港朋友無私幫忙、協助解決居留難題的受惠者,「開始反過來檢視自己,怎樣將這些年獲得的恩情,轉化給這個城市和這裏朋友的實則回報。而創作大抵是我最擅長也最能有發揮的事吧?」

重拾創作動力的應亮,2016年先交出以傘運為題材的《九月二十八日.晴》,表述對新家園的感激與熱愛,再於兩年後的今天,以《自由行》直視自己「流亡者」身份。相對同類作品如《流亡詩人聶魯達》等,《自由行》觀點和氣氛上顯得極度平實、含蓄,甚至刻意去浪漫化。「我是帶着一種『對話的願望』,還有自我治療,重新看待人生的心態拍攝本片。從而跟『前世』認識,與『今生』的友伴,展開一場平等分享。」

守住下一代的明天

走過「奈何橋」重生,去年9月獲取居港權的應亮,不像有些喝了「孟婆湯」的人,忘記前生未完的重責。反之,他視具體化展示「流亡為何物」為創作的重中之重,「過去人在中國,很習慣要對抗強權,創作自然很有力量。但當你離開了,來到一個相對自由安逸的境地,沒有壓迫之下選擇哪種人生道路,才是真正考驗『獨立』的時機。雖然作品中,我比較含蓄,較想將焦點放於人物或情感關係,以重視故事可讀性,但回到現實生活,或面對媒體之時,我很清楚自己有責任讓別人知道,政治流亡是客觀的事實,也時刻在我們身邊發生。這樣的一種確認,是不可以迴避的,當你明明是國家機器的受害人,可是你不去維護權益、堅持發聲,而是選擇默許,我覺得是大有問題。」

即便站出來,終將讓自己跟遠方家人相會無期,也可能招致更大麻煩,可是這六年的流亡反省,讓應亮清晰覺悟,「以前或迷惘,但今天越來越肯定,電影和藝術工作,作為一個社會行動,能夠完成直接政治所不能完成的事,這個體驗我非常清晰。像《自由行》第一場在百老匯電影中心上映後,朋友觀察到有些老年人的討論和想像,比年輕人看懂得多、也看開得多,雙方甚至互相開始溝通……我相信有些事情正改變中。」

快將迎來次子的應亮,還感觸的補充,如《自由行》謝幕一詞,這是一部獻給孩子們的禮物。「這些年的經歷,是生活給我們家庭的禮物,讓我們得以從困難中,一起深刻反思何謂民主和獨立。我們就先由家庭開始,學習尊重個體生命吧。」